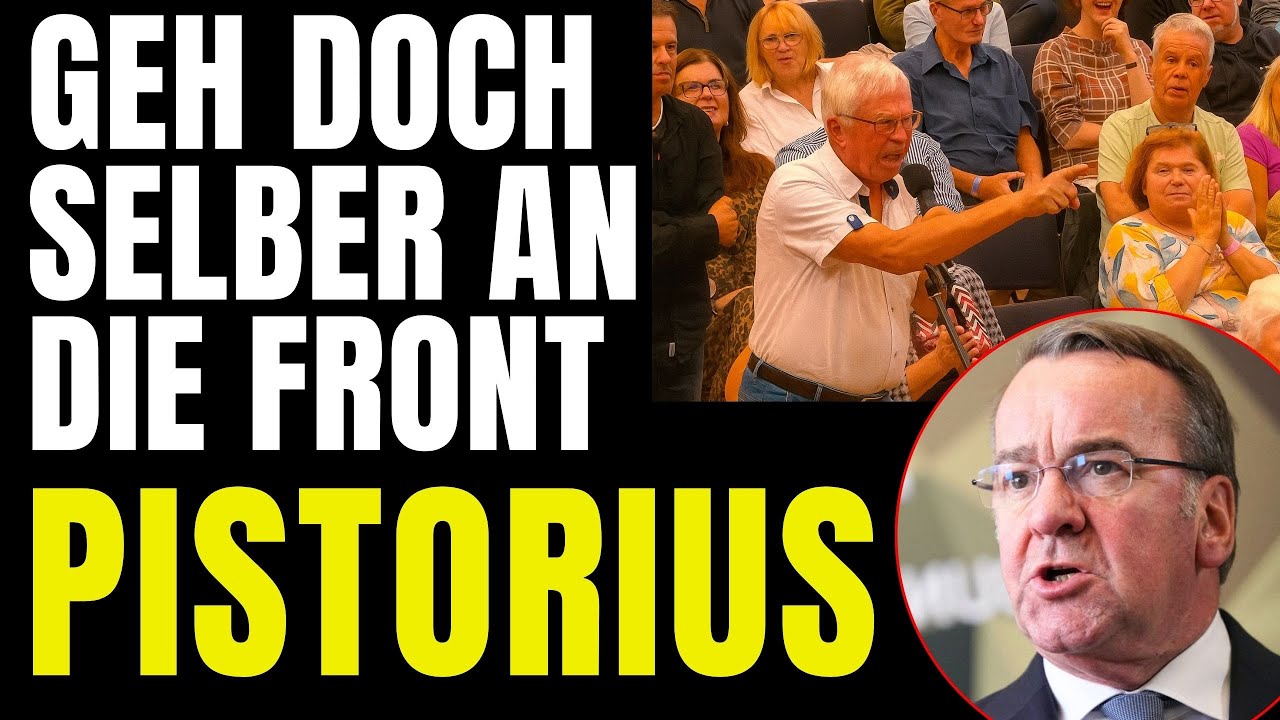

Plötzlich stellt Offizier Pistorius auf Bürgerdialog zur Rede!

Breaking–Moment in einem hitzig geführten Bürgerdialog: Ein Oberoffizier, 30 Jahre Diensterfahrung, ergreift das Mikrofon – und richtet sich unverblümt an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Was folgt, ist ein Schlaglicht auf die wachsende Kluft zwischen sicherheitspolitischer Rhetorik, gelebter Truppe und einem Publikum, das an diesem Abend zwischen Zustimmung, Empörung und ungläubigem Staunen pendelt.

„Ich habe diesem Land 30 Jahre treu gedient.“

Der Saal ist noch in Bewegung, als der Mann in Uniform aufsteht. Kein Abitur, aber Offizier geworden, strenger Ausbilder, einer „von denen, die morgens die Truppe wecken“ – so stellt er sich vor. Dann der Satz, der den Ton des Abends setzt: Er wünsche sich, Pistorius könne die allgemeine Wehrpflicht tatsächlich „für alle“ einführen, und der junge Erstredner – ein Kritiker der AfD, der zuvor scharf gegen „rechts“ ausgeteilt hatte – solle „zur Bundeswehr müssen“. Mehr noch: Er selbst wolle dessen Ausbilder sein. Zwischen den Reihen brandet Beifall auf, vor allem von jenen, die sich im Saal der AfD zuneigen. Ein provokanter Appell – und eine unmissverständliche Botschaft: Wer in der Komfortzone urteilt, soll die Konsequenzen militärischer Realität kennen lernen.

Ein Saal, zwei Welten.

Dieser Bürgerdialog – er driftet früh auseinander. Auf der einen Seite Stimmen, die Pistorius’ Vokabular von „Kriegstüchtigkeit“ als überfällig begreifen: Wehrhaftigkeit, Abschreckung, verlässliche Bündnisse. Auf der anderen Seite Menschen, die genau diese Wortwahl als Symptom einer Politik lesen, die über Rüstungslogik verlernt, in diplomatischen Korridoren zu denken. Dazwischen der Offizier, der an diesem Abend Brücken und Barrikaden zugleich baut: „Wir waren nie Feinde – Ost und West“, sagt er und erinnert an Gespräche mit ehemaligen NVA-Soldaten. Kameradschaft, geteilte Biografien, ein gemeinsames „Wir“ jenseits alter Blöcke – sein kurzer Exkurs wirkt wie ein Gegenentwurf zur schrillen Gegenwart.

„Wir müssen vorankommen!“ – die Moderatorin bremst, der Saal kocht.

Die Uhr läuft, weitere Fragesteller drängen, doch das Publikum will den Offizier weiter hören. Als die Leitung ihn abmoderiert, wird geflüstert, gestikuliert, gemurrt. Es ist einer dieser Momente, in denen sich eine Veranstaltung plötzlich anfühlt wie ein Brennspiegel: ein Funke, der zeigt, wie tief die Konfliktlinien inzwischen reichen – zwischen sicherheitspolitischer Staatsräson, ziviler Skepsis und einer Wählerschaft, die immer häufiger „Alternative“ sagt und „Gehörtwerden“ meint.

Ein AfD-Wähler stellt die Systemfrage – ohne EU-Austritt.

Dann meldet sich ein Mann aus Dortmund. Langjähriger AfD-Wähler, erklärter Sympathisant, zugleich nüchtern in der Analyse: Er wünsche sich Regierungskompetenz – aber mit Plan. Wie wolle man der „Bevormundung aus Brüssel“ begegnen, ohne die EU zu sprengen? Wie den Euro denken, ohne blind in einen D-Mark-Nostalgismus zu kippen wie Großbritannien im Brexit-Taumel? Keine Brandrede, sondern ein Pflichtenheft an die eigene Partei. Und ein Seitenhieb auf das Format selbst: Zu viel Statement, zu wenig Frage, zu wenig Struktur. „Sonst bringt so eine Veranstaltung nichts.“

Der Substanz-Test: Subsidiarität statt Slogan.

Die Antwort eines AfD-Vertreters ist überraschend konkret. Zurück zu einem „Europa der Vaterländer“, ja – aber nicht mit der Brechstange. Stattdessen der Verweis auf Instrumente, die bereits existieren: Opt-out-Klauseln anderer Staaten, nationale Parlamentsvorbehalte, vor allem die Subsidiaritätsrüge. Am Beispiel einer EU-Idee, ältere Fahrzeuge jährlich zum TÜV zu zwingen, wird das Prinzip heruntergebrochen: Brüssel überschreite mitunter Kompetenzen; Berlin könne – und müsse – widersprechen. Die Geschichte klingt nach Praxis: Sondersitzung, Streit mit Koalitionären, Verweis auf den Bundesrat. Ob jedes Detail trägt, wird an diesem Abend nicht verifiziert – doch eines ist klar: Hier wird Politik nicht nur in Parolen, sondern in Verfahren gedacht. Und genau das lässt viele im Saal aufhorchen.

Pistorius’ Schatten – und die Frage nach dem richtigen Wort.

Der Minister selbst bleibt an diesem Abend Projektionsfläche. Seine Rede von „Kriegstüchtigkeit“ hat in den letzten Monaten Sympathie und Skepsis geerntet. Für die einen ist sie ehrliche, unbequeme Nüchternheit: Wer Frieden will, muss wehrhaft sein. Für die anderen öffnet sie eine semantische Schleuse, in der Diplomatie verdunstet. Der Offizier nutzt den Moment, um Pistorius’ Anspruch an die Zivilgesellschaft zu spiegeln: Wenn der Staat Wehrbereitschaft von allen erwartet, dann müsse er erklären, wofür sie konkret steht – Verteidigungsfähigkeit, Abschreckung, Bündnislastenteilung, Friedensarchitektur. Ohne diese Landkarte bleibt „Kriegstüchtigkeit“ ein Schlagwort, das mehr verängstigt als führt.

Die große Mosaikfrage: Wer verhandelt – wie – mit wem?

Zwischen EU-Kritik, Haushaltsnot und Weltlage schwingt an diesem Abend ein Thema mit, das zur Klammer des Jahres geworden ist: Wie sehen echte Verhandlungen aus – trotz laufender Kämpfe, trotz Maximalforderungen, trotz gebrochener Garantien? Der Bürgerdialog liefert keine Blaupause, aber eine Erwartung: Politik soll nicht nur Haltung, sondern Handwerk zeigen. Wer Diplomatie sagt, muss Vermittler benennen, Sequenzen skizzieren, Sicherungsnetze erklären. Wer Wehrhaftigkeit fordert, muss Auswege mitdenken. Beides zugleich – das wäre Leadership.

Ursula, SMS und das Misstrauen gegenüber „Brüssel“.

In einer Intervention fällt auch der Name von Ursula von der Leyen – als Chiffre für mangelnde Transparenz. Es geht um heikle Kommunikation in sensiblen Beschaffungsthemen, um Vertrauen in Institutionen. Vieles daran ist an diesem Abend Anspielung, Zuspitzung, Verdacht – aber es trifft einen Nerv: Europa wird zu oft als ferne Zentrale inszeniert, nicht als politischer Raum, der gestaltet, verhandelt, begrenzt. Die Folge: Ein legitimer Subsidiaritätsdiskurs kippt schnell in Generalverdacht. Aufgabe der Politik wäre es, genau diese Kante sauber zu ziehen – und sie verständlich zu erklären.

Ein Offizier zwischen Pflicht und Protest.

Dass ausgerechnet ein Ausbilder die Bühne nutzt, um zuzuspitzen, ist kein Zufall. Er symbolisiert das, was in Umfragen häufig nur als Bauchgefühl auftaucht: Das Land verlangt Klartext – aber keinen Krawall. Es will Haltung – aber vor allem Orientierung. Wenn er sagt, der junge Kritiker solle die Bundeswehr von innen erleben, steckt darin weniger Häme als ein didaktischer Reflex: Lernen durch Erfahrung. Man kann das übertrieben finden. Man kann darin aber auch den Versuch erkennen, die hermetischen Filterblasen aus Talkshow-Sätzen und Timeline-Slogans aufzubrechen.

Der Moderatorinnen-Spagat.

„Wir müssen vorankommen“, mahnt die Leitung immer wieder. Zwischen Rededisziplin und Redefreiheit wird das Format zum Drahtseilakt. Der Saal will mehr, als die Uhr erlaubt; die Demokratie verlangt mehr, als die Dramaturgie leisten kann. Und doch: Gerade dieser Reibungsverlust macht die Veranstaltung wertvoll. Er zeigt, wie sehr Fragen nach Wehrpflicht, EU-Kompetenzen, Diplomatie und sozialer Fairness zusammenhängen – und wie selten sie in einem Raum miteinander kollidieren dürfen.

Was bleibt nach diesem Abend?

Erstens: Der Begriff „Kriegstüchtigkeit“ wird in Bürgerdialogen weiter auf harte Realität prallen. Wer ihn benutzt, muss ihn entzaubern, einbetten, präzisieren. Zweitens: Der Ruf nach „Mehr Europa“ bleibt hohl, wenn nationale Parlamente ihre Werkzeuge nicht nutzen. Subsidiarität ist kein Austrittsprogramm, sondern ein Funktionsversprechen. Drittens: Militärische Logik und diplomatische Fantasie sind keine Gegensätze. Sie sind zwei Schultern derselben Verantwortung – Frieden zu sichern, bevor er wieder erkämpft werden muss.

Das Fazit – und ein offenes Versprechen.

„Wir waren nie Feinde“ – der Satz des Offiziers über Ost und West klang wie eine Erinnerung an das, was Deutschland im besten Sinne sein kann: ein Land, das Widerspruch aushält und Einsicht zulässt. Wenn Pistorius’ Anspruch an Wehrhaftigkeit auf solche Stimmen trifft, ist das kein Affront, sondern eine Chance. Eine Chance, die großen Worte in konkrete Politik zu drehen: Werben um Dienst statt Zwang, Transparenz statt Vertröstung, Diplomatie als Architektur statt als Floskel. Der Bürgerdialog hat die Sollbruchstellen offengelegt – jetzt ist es an der Politik, sie zu verstärken oder zu heilen. Der Saal hat sein Urteil noch nicht gesprochen. Aber er hat etwas eingefordert, das jede Regierung brauchen wird, um in dieser Zeit zu bestehen: glaubwürdige Klarheit.