Helenas Stube: Eine zweite Chance

Die alte Eckkneipe an der Frankfurter Bergerstraße atmete Geschichte, doch es war eine Geschichte des Verfalls. Seit Jahrzehnten hatte sich hier kaum etwas verändert. Die roten Kunstlederbänke, einst stolz und leuchtend, waren nun rissig und die Polster lugten hervor wie müde Innereien. Der Kaffee, das Herzstück eines jeden Morgens, war chronisch lauwarm, und die einst so stolze Musikbox in der Ecke war zu einem stummen, braunen Kasten degradiert, der seit Jahren keinen Ton mehr von sich gegeben hatte. Dennoch, für Helena war dieser Ort mehr als nur ein verblasstes Geschäft; er war ein Zuhause. Seit dem schmerzlichen Verlust ihrer Mutter war die Kneipe ihre einzige Konstante, ihr einziger Anker in einer Welt, die sich kalt und unerbittlich anfühlte.

Helena war eine Erscheinung von stiller Erschöpfung und unzerbrechlichem Willen. Immer müde, da ihre Nächte kurz und ihre Tage lang waren, aber immer lächelnd, weil sie wusste, dass dieses Lächeln oft das einzige Licht war, das sie oder ihre Gäste an einem trüben Tag sahen. Die kleine Kneipe war zu ihrer gesamten Welt geworden, seit der familiäre Rückhalt weggebrochen war. Sechs Tage die Woche schob sie Doppelschichten, manchmal sieben, wenn die Wirtin Marianne mal wieder krankheitsbedingt ausfiel. Jeden Morgen um Punkt sechs Uhr drückte sie die schwere Hintertür auf, die Haare straff hochgesteckt, die Schürze makellos gefaltet. In ihrer Brust trug sie eine leise, hartnäckige Hoffnung, die sie sorgfältig vor der Kälte der Außenwelt verbarg. Jeden Abend verließ sie den Laden mit schmerzenden Füßen, kaum genug Trinkgeld, um den nächsten Tag zu überstehen, und einem Gefühl der Leere, das der laute Trubel des Tages nur kurz überdecken konnte.

Das Lokal war in seiner Tristesse universell, ein verblasstes Stück Stadtteil, das die Zeit längst vergessen hatte. Aber die Stammgäste hielten die Seele des Ortes am Leben. Da war Herr Krause, der pensionierte Briefträger, dessen treuer Besuch ihr stets genau einen Euro Trinkgeld einbrachte, quittiert mit einem verschwörerischen Augenzwinkern. Heinrich und Lotte, das ältere Paar, die sich seit Jahrzehnten ein Schnitzel teilten und dabei immer noch Händchen hielten, als wären sie frisch verliebt. Und natürlich die Studenten von der nahen Universität, die sich nur Pommes leisten konnten, aber stundenlang blieben, einzig und allein wegen des lahmen WLANs. Helena kannte sie alle. Sie wusste um ihre Geburtstage, ihre Marotten, ihre Lieblingsgerichte und vor allem, wie jeder von ihnen seine Eier am liebsten mochte. Sie hatte nichts Großes zu geben, keine Reichtümer oder Versprechen. Was sie hatte, war Wärme, die sie in die angeschlagenen Tassen goß und in jedes Lächeln legte.

An diesem grauen Wintermorgen war die Welt draußen eisig, die Straßen glatt und die Tische in der Kneipe blieben verdächtig leer. Bis zehn Uhr hatte Helena gerade einmal zwei Bestellungen aufgenommen. Die Kasse klingelte kaum, aber ihr eigener Magen knurrte. Wieder hatte sie das Frühstück ausgelassen. Ihr Blick wanderte zu ihrer abgenutzten, alten Geldbörse. Dort lagen exakt zehn Euro, ein zerknitterter Schein, sorgsam gefaltet. Er war für das Benzin gedacht, sollte sie durch die nächsten zwei Tage bringen, vielleicht reichte es noch für eine Dose Suppe. Mehr nicht.

Und dann kam er herein.

Er wirkte, als gehöre er nicht hierher. Seine Kleidung war hochwertig, aber sein Zustand war gebrochen. Er trug keinen Mantel, seine Hose war vom nassen Schnee feucht gesogen, und seine Bewegungen waren schwer, als schmerzten ihm die Knochen. Er setzte sich ganz hinten in die hinterste Nische, allein. Seine Hände waren verkrampft, als kämpfe er immer noch gegen eine Kälte, die tiefer lag als die Außentemperatur. Helena beobachtete ihn. Er schlug die Speisekarte nur zum Schein auf, ohne je etwas zu bestellen. Schließlich starrte er einfach zum Fenster hinaus, die Schultern gebeugt, der Blick verloren. Etwas an dieser stillen, tiefen Vergessenheit seiner selbst traf Helena zutiefst.

Langsam ging sie hinüber, die schwere Kaffeekanne in der Hand. „Draußen ist es eisig“, sagte sie sanft, ohne ihn anzusehen. Überrascht hob er den Blick und nickte nur stumm. „Dann wärme ich Sie ein wenig auf.“ Sie goss den dampfenden Kaffee ein, noch bevor er etwas erwidern konnte. „Keine Sorge, heute geht’s aufs Haus“, fügte sie mit einem Lächeln hinzu, das sie mühsam gegen ihre eigene Müdigkeit abringen musste.

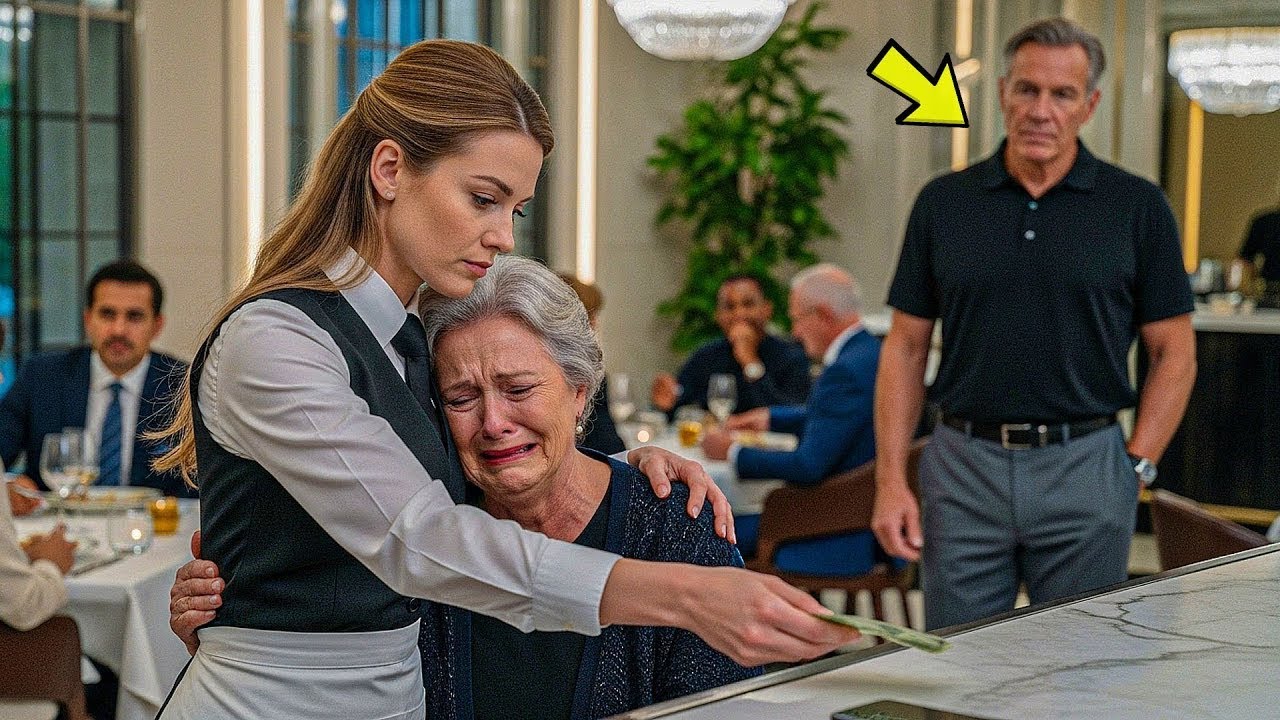

Er wollte protestieren, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken, wie trockener Sand. Stattdessen senkte er den Blick und umfasste die angeschlagene Tasse, als sei sie ein unerwarteter, kostbarer Schatz. Helena drehte sich um, ging zur Theke, griff in ihre eigene Tasche und holte das Letzte hervor, was sie noch besaß: den zerknitterten Zehn-Euro-Schein. Sie schob ihn wortlos der Kassiererin zu. „Der Kaffee da hinten“, murmelte sie. „Bitte sag nicht, dass er von mir ist.“ Es war ein kleiner Akt der Güte, ohne Zeugen, nur sie und ihr Gewissen. Sie konnte nicht einfach an jemandem vorbeigehen, der noch frierender aussah als sie selbst.

Eine Stunde verging. Der Mann saß noch immer dort, nippte langsam an seinem Kaffee, ohne eine weitere Bestellung aufzugeben. Helena bediente andere Tische, wischte Speisekarten ab und lächelte durch ihre Erschöpfung hindurch. Doch als sie wieder zur hintersten Nische blickte, war er verschwunden. Nur die Tasse stand noch da, warm, aber leer. Und darunter lag ein Zettel.

Ihr Herz schlug schneller, ein nervöser Trommelschlag. Mit zitternden Fingern griff sie nach dem gefalteten Papier. Es war dick, von hochwertiger Qualität, sorgfältig gefaltet. Kein Name, nur sechs handgeschriebene Worte:

Du hast keine Ahnung, wer ich bin.

Helena starrte darauf. Die Worte wirkten geheimnisvoll, beinahe bedrohlich, und doch verriet die Handschrift etwas anderes: fest, aber ordentlich, wie von jemandem, der seine Gedanken mit Bedacht formte. Sie sah sich um, hoffte, er sei nur kurz hinausgegangen, um Luft zu schnappen. Doch draußen fiel der Schnee leise, bedeckte Gehweg und Laternen in absoluter Stille. Niemand war zu sehen. Sie steckte den Zettel in ihre Schürzentasche und tat so, als zitterten ihre Hände nicht. Vielleicht war es nur eine poetische Art, Danke zu sagen, redete sie sich ein. Aber der Blick in seinen Augen, die Art, wie er die Tasse festgehalten hatte, als sei sie ein Rettungsanker, das hatte sich nicht wie ein gewöhnlicher Moment angefühlt.

Sie erzählte niemandem von dem Zettel, nicht einmal Marianne, die später zur Mittagsschicht erschien. Helena faltete das rätselhafte Gefühl tief in sich hinein und arbeitete weiter im vertrauten Rhythmus von Bestellungen, Gläsern und Tabletts.

Gegen vier Uhr nachmittags war der Schnee in matschigen Regen übergegangen. Helenas Füße pochten in den löchrigen Schuhen, während sie die Ketchupflaschen nachfüllte. Da hielt ein schwarzer Wagen vor der Kneipe, glänzend, makellos, zu elegant für diesen abgenutzten Ort. Helena beobachtete, wie er im Leerlauf schnurrte, bis sich die hintere Tür öffnete. Ein Mann im grauen Wollmantel stieg aus, nicht derselbe wie am Morgen, aber irgendetwas an seiner Haltung, dieses bewusste, ruhige Auftreten, ließ ihr Herz schneller schlagen.

Er ging direkt zur Eingangstür, hielt kurz inne und blickte hinein. Ihre Augen trafen sich. Helena erstarrte. Langsam betrat er den Gastraum, wie jemand, der nach Jahren wieder den Duft seines Elternhauses einatmete. Sein Blick wanderte durch den Raum, bis er erneut bei ihr landete.

„Sind Sie Helena Berger?“, fragte er mit ruhiger Stimme.

Ihr Hals schnürte sich zu. „Ja.“

Er lächelte, nicht freundlich, nicht kalt, einfach wissend. „Ich brauche einen Moment Ihrer Zeit. Unter vier Augen, wenn es recht ist.“

Verwirrt führte Helena ihn ins kleine Büro hinten, eigentlich nur ein Abstellraum mit einem wackligen Schreibtisch und einer flackernden Lampe, und schloss die Tür hinter sich. Der Mann setzte sich ohne Einladung, schlug die Beine übereinander und legte eine lederne Mappe auf den Tisch.

„Mein Name ist Thomas Keller“, begann er ruhig. „Und ich vertrete eine Privatperson, die heute dieses Lokal kaufen möchte.“

Helena blinzelte. „Wie bitte? Warum? Dieses Lokal steht doch gar nicht zum Verkauf.“

Thomas lächelte knapp. „Das wird es, wenn Sie zustimmen. Für einen Moment bekam sie keine Luft. „Ich bin nur Kellnerin!“, stieß sie hervor, halb lachend, halb hysterisch. „Da müssen Sie mit dem Besitzer sprechen.“

„Der Besitzer wurde bereits kontaktiert“, erwiderte Thomas. Alles in ihr fühlte sich an, als stünde sie plötzlich auf einem Förderband, das sie in eine Richtung zog, die sie nicht verstand.

„Und was hat das mit mir zu tun?“

Sein Blick ruhte auf ihr, nicht höflich distanziert, sondern tief. „Alles.“

Helena lehnte sich gegen den Schreibtisch, die Arme verschränkt wie ein Schutzschild. „Da liegt bestimmt ein Irrtum vor. Ich weiß nicht, was für ein Spiel das hier ist, aber ich besitze nichts. Ich schaffe es kaum, meine Miete zu zahlen. Ich habe dieser Kneipe alles gegeben, aber ich bin niemand Wichtiges.“

Thomas öffnete die Mappe vorsichtig, fast ehrfürchtig. Darin lag ein offizieller Vertrag mit silbernem Briefkopf, juristisch sauber formuliert und unten bereits unterschrieben. Helena kniff die Augen zusammen. Unterzeichnet war er von Rudolf Brandner, dem eigentlichen Besitzer. Und da, in Tinte, stand die Übertragung des gesamten Besitzes. An sie.

„Ich verstehe nicht“, flüsterte sie.

Thomas sprach nun sanfter, fast so, als spürte er den Sturm in ihr. „Herr Brandner hat nur unter einer Bedingung zugestimmt: dass die Eigentümerschaft auf Sie übertragen wird. Auf Sie, Frau Berger.“

Ihr stiegen Tränen in die Augen. „Aber ich habe kein Geld. Ich konnte mir heute nicht einmal ein Mittagessen leisten. Warum sollte er das tun?“

Thomas zögerte kurz. Dann griff er erneut in die Mappe und reichte ihr ein zweites Blatt. Gleiches dickes Papier, gleiche ruhige Handschrift wie auf dem ersten Zettel am Morgen. Darauf stand:

Du hast gegeben, als du nichts hattest. Ein Herz wie deins verdient eine zweite Chance. Genieße die Aussicht von der anderen Seite des Tresens. Ein Freund.

Helena schlug die Hand vor den Mund. Sofort erkannte sie den Ton. Es war er, der Mann aus der Nische, der Kaffee, ihre letzten zehn Euro. Sie hatte nichts erwartet, nicht einmal seinen Namen. Und nun stellte er ihr gesamtes Leben auf den Kopf.

„Wer ist er?“, hauchte sie, sich an die Stuhllehnen klammernd.

Thomas schwieg einen Augenblick. Dann sagte er leise: „Dieser Mann besitzt über 400 Millionen Euro. Immobilien, Hotels, Beteiligungen. Aber gestern Morgen verließ er eine Vorstandssitzung, die ihn fast zerstört hätte. Ein Skandal, Verrat. Sein eigener Bruder hat ihn hintergangen. Er vertraute niemandem mehr.“

Helenas Herz krampfte. „Kein Wunder, dass er so gebrochen aussah.“

„Er war am Boden“, fuhr Thomas fort, „bis ihm eine Frau mit löchrigen Schuhen und zehn Euro in der Tasche zeigte, was echte Güte bedeutet. Er brauchte keinen Erfolg, er brauchte Menschlichkeit.“

„Aber warum mir diese Kneipe überlassen?“

„Weil er es konnte“, sagte Thomas. „Und weil Sie nichts verlangt haben. Das ist selten in seiner Welt. Und eigentlich überall.“

Helena öffnete langsam die Augen. „Es ist zu viel. Ich weiß nicht, wie man ein Geschäft führt. Ich serviere Kaffee und lächle, mehr nicht.“

Thomas beugte sich vor, seine Stimme warm, aber bestimmt. „Sie führen es längst. Jeder Stammgast hier, jeder Teller, jedes Lächeln, das Sie trotz Erschöpfung verschenkt haben, das ist Führung. Er hat ihnen kein Lokal geschenkt. Er hat ihnen einen Neuanfang gegeben.“

Noch bevor sie etwas erwidern konnte, klopfte es an der Tür. Marianne steckte den Kopf herein. „Da draußen steht ein Mann“, sagte sie. „Und er wartet auf die neue Besitzerin.“

Helenas Herz raste. Als sie in den Gastraum trat, suchten ihre Augen sofort die hinterste Nische. Und da war er, genau dort, wo er am Morgen gesessen hatte. Nur wirkte er jetzt anders: aufrechter, wärmer, wie jemand, der nicht mehr hinter Schmerz versteckt war. Er lächelte.

„Darf ich mich setzen?“, fragte er.

Sie nickte nur und deutete auf die Sitzbank. Nun saßen sie sich gegenüber, als wären sie alte Freunde, die sich nach Jahren wiederfanden, obwohl sie noch nie ein einziges Wort miteinander gewechselt hatten.

„Ich wusste an diesem Morgen nicht, wohin ich sonst gehen sollte“, begann er leise. „Ich hatte weder gegessen noch geschlafen. Ich war wütend auf alles, aber am meisten auf mich selbst.“

„Und trotzdem sind Sie hierher gekommen“, sagte Helena leise.

Er nickte. „Ich bin in einem Lokal wie diesem groß geworden. Meine Mutter hat in einer Gaststätte in Bayern gearbeitet. Ich saß oft hinter der Theke, machte meine Hausaufgaben, während sie Doppelschichten schob. Als ich hier herein kam und Sie sah, erinnerte mich das an sie.“

„Alles, was ich getan habe, war, einem Fremden einen Kaffee zu spendieren.“

„Nein“, erwiderte er sanft. „Sie haben mich gesehen. Die meisten Menschen tun das nicht. Vor allem nicht, wenn sie glauben, jemand sei gebrochen oder unbedeutend. Aber Sie haben mich angesehen, als würde ich etwas bedeuten.“

Seine Worte trafen sie tief. „Sie mussten all das nicht tun, das Lokal, den Vertrag.“

Diesmal wirkte er fast verlegen. „Es war kein Almosen. Ich habe es getan, weil dieser Ort jemanden braucht, der sich wirklich kümmert. Und vielleicht musste ich mir selbst beweisen, dass Menschen wie Sie noch existieren.“ Er fügte hinzu: „Ich weiß nicht, wie man ein Restaurant führt, aber ich weiß es. Und ich kenne Leute, die helfen können. Sehen Sie es als Partnerschaft, wenn Sie das wollen.“

Zum ersten Mal seit Jahren fühlte Helena etwas, das sie fast vergessen hatte: Möglichkeit.

„Und was geschieht jetzt?“, fragte sie kaum hörbar.

Er ließ den Blick durch den Raum schweifen. „Jetzt reparieren wir die Musikbox. Wir erneuern die Bänke und wir schaffen hier etwas Echtes. Einen Ort, der für Menschen wie ein Zuhause wird, die sonst keines haben.“

Helena griff in ihre Schürzentasche, zog den Zettel hervor, den er am Morgen hinterlassen hatte, und legte ihn auf den Tisch. „Sie schrieben: ‚Du hast keine Ahnung, wer ich bin‘, aber ich glaube, Sie wussten damals selbst nicht, wer Sie wirklich sind.“

Ein stilles Lächeln umspielte seine Lippen. „Nicht bis jetzt.“

Dann griff er in die Tasche seines Mantels und zog ein kleines Samtäschchen hervor. Er schob es über den Tisch. „Was ist das?“, fragte Helena vorsichtig.

„Machen Sie es auf.“

Drinnen lag ein Schlüssel. Messing, schlicht, altmodisch. „Er gehört nicht nur zur Kneipe“, sagte er mit einem Lächeln. „Er gehört zu allem, was Sie längst verdient haben, sich aber nie selbst zugestanden haben.“

Helena hielt den Schlüssel in der Hand, ein Gewicht von ungeahnter Bedeutung.

„Wie heißen Sie?“, fragte sie.

Er zögerte kurz, dann lächelte er wieder, ruhig, bedacht. „David“, sagte er. „David Winterfeld.“

Helena blinzelte. „Der David Winterfeld. Der Unternehmer.“

Er lachte leise. „Schuldig. Auch wenn ich mich in letzter Zeit oft frage, ob all das Geld überhaupt etwas wert ist, wenn dir keiner mehr ehrlich in die Augen schaut.“

Es war nicht bloß Großzügigkeit, es war ein Erkennen. David war nicht gekommen, um ein Lokal zu reparieren. Er war gekommen, weil in ihm selbst etwas zerbrochen war. Und mitten in ihrem eigenen Kampf hatte Helena eine Güte gezeigt, die weder Mitleid noch Pflicht war. Sie kam aus ihrem Herzen.

Die nächsten Wochen fühlten sich für Helena an wie ein Traum, den sie sich nie erlaubt hatte zu träumen. Verträge wurden unterschrieben, Handwerker bestellt und zum ersten Mal seit Jahren spürte sie beim Aufstehen nicht bloß Müdigkeit, sondern Vorfreude. Langsam begannen die Leute, sie mit anderen Augen wahrzunehmen: nicht mehr nur als das Mädchen, das sich jeden Geburtstag merkte, sondern als die Frau, die etwas Neues aufbaute.

Und David verschwand nicht. Er tauchte fast täglich auf, nicht als Chef, sondern als Partner. Manchmal besprachen sie Pläne für das neue Menü, mal saßen sie einfach zusammen in der Fensternische, tranken Kaffee und sahen zu, wie das Viertel erwachte.

Eines Abends, als die Maler gerade den letzten Pinselstrich am frisch polierten Glasschild vollendet hatten, trat Helena vor die Tür. In der Abendsonne leuchteten die Buchstaben golden:

Helenas Stube

Ihr Herz schwoll an. Sie dachte an ihre Mutter, an die Nächte, in denen sie Münzen für Benzin gezählt hatte. Und jetzt hielt sie die Schlüssel zu einem Ort in der Hand, der nun ihr gehörte.

Innen ertönte die alte Musikbox wieder. Erst knisternd, dann mit einer Melodie, die Helena sofort ein Lächeln schenkte. Die Bänke waren neu bezogen, die Wände frisch gestrichen, und doch war die Seele der Kneipe dieselbe geblieben. Es roch immer noch nach Kaffee.

Neben ihr stand David, diesmal mit einer heißen Schokolade in der Hand. „Sie haben es geschafft“, sagte er leise.

Helena blickte zu ihm und schüttelte den Kopf. „Nein, wir haben es geschafft.“

Er lächelte. „Wissen Sie, ich wollte an jenem Morgen eigentlich die Stadt verlassen, alles verkaufen, verschwinden.“

„Und was hat Sie aufgehalten?“, fragte sie.

Er sah sie an und sein Blick war voller Ernst. „Sie haben mich daran erinnert, wie es sich anfühlt, gesehen zu werden, Mensch zu sein.“

„Vermissen Sie es manchmal?“, fragte Helena schließlich. „Die Vorstandsräume, die großen Städte?“

David zuckte mit den Schultern. „Manchmal. Aber in letzter Zeit denke ich, vielleicht lebt der wahre Frieden an Orten wie diesem. Orte mit angeschlagenen Tassen und Menschen, die fragen, wie es deiner Mutter geht, selbst wenn du nur ein Toastbrot bestellst.“

Sie lachte, und für einen langen Augenblick standen sie einfach nebeneinander. Die Tage vergingen, und das Lokal blühte auf. Helena gewöhnte sich langsam an ihre neue Rolle: Entscheidungen treffen, Preise kalkulieren. Immer wenn sie zweifelte, stand David an ihrer Seite, nicht als der große Unternehmer, sondern als Partner. Er war einfach da.

Eines Abends, nachdem die letzten Gäste gegangen waren, schloss Helena die Kasse. David trat zu ihr, die Hände in den Taschen. „Wissen Sie, warum ich damals diesen Zettel schrieb?“, fragte er leise.

„Weil Sie mich daran erinnert haben“, fuhr er fort, „dass man auch ohne Millionen reich sein kann. Reich an Herz, an Menschlichkeit. Ich hatte alles und doch nichts. Sie hatten fast nichts und haben mir alles gegeben, was zählte.“

Helena spürte, wie Tränen in ihren Augen aufstiegen. „Ich habe nur getan, was jeder getan hätte.“

Er lächelte und schüttelte sanft den Kopf. „Nein, nicht jeder. Die meisten hätten weggesehen.“

Dann zog David ein kleines, schlichtes Päckchen aus seiner Manteltasche und legte es auf den Tresen. „Ein zweiter Schlüssel“, sagte er. „Nicht für dieses Lokal. Für alles, was danach kommt. Partnerschaft, Zukunft, wenn Sie wollen.“

Ihre Finger schlossen sich langsam darum. Zum ersten Mal seit vielen Jahren spürte sie keine Schwere in der Brust, sondern Leichtigkeit, Hoffnung.

„Und wenn ich es nicht schaffe?“, flüsterte sie.

David sah sie lange an, seine Stimme fest und warm. „Sie schaffen es. Sie haben es längst bewiesen, schon an dem Tag, als Sie Ihr Letztes gaben, nur um einem Fremden Wärme zu schenken.“

Helena nickte, Tränen liefen über ihr Lächeln. „Dann fangen wir morgen an.“

David erwiderte das Lächeln, diesmal weich, fast befreit. „Nein, Helena. Wir haben schon angefangen.“

Und als draußen die ersten Schneeflocken wieder sachte zu Boden fielen, stand sie neben ihm – nicht mehr nur als Kellnerin, sondern als Besitzerin, Partnerin und als Frau, die gelernt hatte, dass die kleinste Geste der Güte das größte Leben verändern kann.