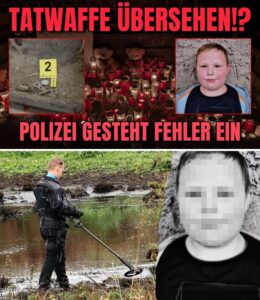

Es gibt Momente in der Kriminalgeschichte, die über den eigentlichen Tatbestand hinauswirken. Momente, die wie ein Donnerschlag durch die Öffentlichkeit fahren, die Ermittler ins Wanken bringen und das Vertrauen in die staatliche Präzisionsarbeit zutiefst erschüttern. Ein solcher Moment ist nun im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow eingetreten. Vor wenigen Stunden musste die Polizei das Undenkbare zugeben: einen gravierenden, fundamentalen Fehler bei der Spurensicherung am Fundort der Leiche.

Wir sprechen hier nicht über ein organisatorisches Missgeschick oder ein Kommunikationsproblem. Es geht um einen Fehler, der sich wie ein kalter Schatten über die gesamten Ermittlungen legt und das Fundament der kriminalistischen Arbeit selbst infrage stellt: Entscheidende Beweisstücke wurden übersehen. Und der Skandal ist nicht nur, dass sie übersehen wurden, sondern wer sie später fand: Journalisten und Bürger, die zufällig dort waren, wo eigentlich die Profis jeden Quadratzentimeter hätten durchkämmen müssen.

Dieses Eingeständnis wirkt wie ein Schlag ins Gesicht der Angehörigen und erhöht den Druck auf die Behörden ins Unermessliche. Es zwingt zur bitteren Erkenntnis: Der Tatort, der alle Antworten hätte liefern sollen, war nicht so gründlich untersucht, wie man es der Öffentlichkeit glauben ließ.

Die Anatomie des Versagens: Vom Zipper mit dem ‘G’ zum verkohlten Handschuh

Um die emotionale und juristische Schwere dieses Fehlers zu verstehen, muss man die zwei symbolischen Funde betrachten, die nun als Mahnmale für das Ermittlungsversagen stehen. Zwei unscheinbare Gegenstände, die in jedem anderen Mordfall sofort als potenziell relevant erkannt worden wären, hier aber tagelang ungesichert im Gras lagen.

1. Der Zipper-Skandal: Das ignoriert ‘G’

Das erste Beweisstück ist ein weißer Kunststoff-Zipper. Gefunden wurde er nicht etwa von Spurensicherern oder speziell ausgebildeten Forensikern, sondern von Reportern der Bild-Zeitung. Tage nach Fabians Auffinden lagen Journalisten mit ihren Kameras am Fundort, suchten und filmten – und entdeckten plötzlich diesen Reißverschluss, direkt neben der Stelle, an der Fabians Leiche gelegen hatte.

Der Zipper war kein unbedeutender Faden, sondern ein sichtbares Stück Plastik mit dem eingeprägten Buchstaben ‘G’. Diese Tatsache brachte alles ins Wanken, denn die Hauptverdächtige in diesem schrecklichen Fall heißt Gina H..

Die Reaktion der Polizei war das, was viele Experten heute als fahrlässige Ignoranz bezeichnen: Der Zipper wurde nicht gesichert, nicht eingetütet, nicht ins Labor gebracht. Erst als Reporter die Staatsanwaltschaft direkt konfrontierten, kam eine Reaktion, die heute wie ein Mahnen klingt: Der Zipper stamme „wahrscheinlich von einem Schutzanzug der Spurensicherung“. Wahrscheinlich. Ein Wort, das in der Forensik nichts verloren hat, denn jeder Forensiker weiß: Man nimmt alles mit, man testet alles, bevor man etwas ignoriert.

2. Der Handschuh des Täters: Die 100-Meter-Lücke

Der zweite Fund ist noch fataler: ein verkohlter Lederhandschuh. Er lag nicht direkt am Tümpel, aber in einem Radius von etwa 100 Metern – einem Bereich, der bei einem Tötungsdelikt mit Brandlegung zwingend hätte abgesucht werden müssen.

Der Handschuh war eindeutig durch Feuer beschädigt. Er war potenziell direkt mit der Tat verbunden, denn Fabian wurde verbrannt, und Lederhandschuhe schützen vor Hitze und verhindern Fingerabdrücke. Und wer fand ihn? Nicht die Polizei, sondern eine Spaziergängerin, eine Bürgerin, die mit ihrem Hund unterwegs war. Sie übergab ihn an Reporter von RTL, die ihn erst dann an die Polizei weiterreichten.

Die Begründung der Staatsanwaltschaft für diesen Fauxpas war entlarvend: Man suche üblicherweise keinen Bereich von „mehreren hundert Metern“ ab. 100 Meter sind jedoch die Distanz zwischen zwei Straßenecken, ein Radius, in dem jeder Forensiker damit rechnen muss, dass ein Täter Spuren weggeworfen hat. Die fehlende Gitterfeldsuche und die alleinige Verlässlichkeit auf das bloße Auge waren in diesem Fall, der alles andere als Routine war, ein verheerendes Versäumnis.

Die Kette der Fehler: Vom Anfangsverdacht bis zum Tatort

Das heutige Eingeständnis der Polizei ist der Kulminationspunkt einer Kette von Fehlern, die bereits sehr früh begann.

Die Fehleinschätzung des Risikos

Der erste Fehler lag in der Fehleinschätzung des Risikos in den ersten Stunden nach Fabians Verschwinden. Als ein Kind unter zehn Jahren spurlos verschwindet, ohne Handy, ohne Erlaubnis und die Eltern ein schlechtes Gefühl haben, muss sofort Alarmstufe Rot ausgerufen werden.

Doch die Mutter erhielt Sätze zu hören wie: „Kinder laufen manchmal einfach weg. Er ist sicher irgendwo unterwegs“. Dieses Ignorieren der Warnsignale führte dazu, dass wertvolle Stunden verloren gingen – keine sofortige Großfahndung, keine Drohnen, kein frühzeitiges Abklopfen des näheren Umfelds. Diese Passivität der Ermittler wirkte wie ein Betäubungsmittel auf die Umgebung, sodass sich potenzielle Zeugen nicht gedrängt fühlten, Hinweise zu geben.

Die Kontaminierung des Tatorts

Der zweite, kapitale Fehler ereignete sich vier Tage später am Fundort. Die Leiche war verbrannt, was auf eine Tat hindeutete, deren Spuren man unbedingt verwischen wollte. Jeder Forensiker weiß, dass in solchen Fällen höchste Sorgfalt geboten ist, da der Tatort durch Zeit und Natur bereits verändert war.

Doch genau diese Sorgfalt fehlte. Statt einer systematischen Rasterfahndung verließ sich die Polizei auf die Standardroutine. Der Tatort war nicht nur nicht weitläufig genug abgesucht, er wurde durch die unbeabsichtigte Aktivität von Bürgern und Journalisten in der Folgezeit kontaminiert. Der Umstand, dass Laien Beweise sicherten, die Profis übersahen, ist ein Schlag in das Herz der forensischen Glaubwürdigkeit.

Das doppelte Trauma: Die Mutter und der Verrat der Wahrheit

Während die Öffentlichkeit fassungslos auf den Ermittlungsskandal blickt, gibt es jemanden, für den all das eine noch viel tiefere, schmerzhaftere Bedeutung hat: Fabians Mutter.

Ihre Anwältin, Christin Habiter, beschreibt die Gefühle ihrer Mandantin als „gemischt“ – eine Mischung aus Entsetzen und tiefer Bestürzung. Das Trauma der Mutter ist doppelt:

-

Der Verrat des Vertrauens: Die Hauptverdächtige, Gina H., war keine Fremde, sondern eine Frau, die über Jahre ein fester Teil im Leben des Kindes war und der die Mutter tief vertraute. Die Anwältin betont den entscheidenden Satz: Die Mutter nahm Gina H. „als dem Kind zugetan wahr“. Der Verlust wird durch den möglichen Verrat durch eine fast familiäre Bezugsperson ins Unerträgliche gesteigert.

-

Der Verrat der Wahrheit: Nun muss die Mutter zusätzlich die schmerzhafte Gewissheit tragen, dass die Ermittlungen nicht gründlich genug liefen, dass Spuren ignoriert wurden und die Wahrheit dadurch erschwert oder sogar gefährdet wurde. Jeder Fehler der Polizei nährt Zweifel und Lücken, die für eine Mutter unerträglich sind.

Die Anwältin versucht, die Schuldgefühle der Mutter abzufangen, doch die emotionale Realität ist, dass jede Rückblende durch die Fehler der Ermittler kontaminiert ist.

Konsequenzen für das Verfahren: Die Waffe des Zweifels

Das Eingeständnis der Polizei ist kein Akt nobler Transparenz, sondern eine erzwungene Reaktion auf einen unüberhörbaren öffentlichen Druck. Doch dieses Eingeständnis hat fatale Konsequenzen für den weiteren Verfahrensverlauf.

Ein Fehler am Tatort ist kein Schönheitsfehler, sondern eine Sollbruchstelle im gesamten Verfahren. Ein späterer Prozess gegen Gina H. – sollte es dazu kommen – wird hart, sehr hart. Die Verteidigung hat nun eine scharfe Waffe: den berechtigten Zweifel.

Ein Verteidiger muss nur fragen: „Wie können Sie garantieren, dass der Tatort sauber war? Wie wollen Sie ausschließen, dass andere Spuren übersehen wurden?“. Zweifel sind tödlich für jede Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft muss nun ihre Arbeit doppelt und dreifach absichern und beweisen, dass trotz aller Pannen die Beweislage stabil bleibt und durch nicht anfechtbare Spuren gestützt wird (digitale Daten, Bewegungsprofile, Auswertung der Hausdurchsuchung).

Der heutige Tag markiert einen Wendepunkt im Fall Fabian. Das Fundament der Ermittlungen ist labil. Doch der Fall ist nicht verloren. Die Ermittler müssen nun beweisen, dass wahre Gerechtigkeit nicht aus Perfektion, sondern aus der Entschlossenheit entsteht, Fehler zu korrigieren und trotzdem weiterzugehen. Denn Fabian verdient die Wahrheit, und diese Wahrheit darf nicht am Skandal eines übersehenen Reißverschlusses scheitern.