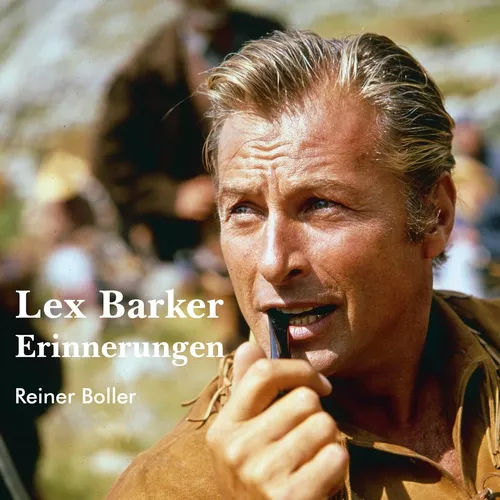

Er war der Inbegriff des aufrechten Kinohelden: Tarzan in Hollywood, Old Shatterhand im deutschsprachigen Raum, ein Mann, der mit breiten Schultern und stoischem Blick ganze Generationen prägte. Doch hinter der Ikone Lex Barker verbarg sich ein Leben aus Glanz und Zerrissenheit. Fünf Ehen, europäischer Kultstatus, ein abrupter Karriereknick – und die spätere Anschuldigung von Cheryl Crane, der Tochter von Lana Turner, die bis heute Fragen offenlässt. Fünf Jahrzehnte nach seinem Tod hallen diese Gegensätze nach: Wer war Lex Barker – der moralische Filmheld oder ein Mann mit Abgründen?

Frühe Jahre und der Wille zur Bühne

Geboren als Alexander Crichlow Barker Jr. in Rye, New York, wächst er behütet auf – Bedienstete, Chauffeur, Privatschulen. Doch statt den vorgezeichneten Weg eines Börsenmaklersohnes zu gehen, bricht er Princeton ab, zieht zum Theater, kämpft sich gegen den Widerstand der Familie auf die Bühne. Broadway, kleinere Filmrollen, Kriegseinsatz in der US-Armee – Barker formt sich erst im Sturm des Lebens zu jenem Gesicht, das später die Leinwand füllen wird.

Hollywood: Vom Nebendarsteller zum Tarzan

Nach dem Krieg beginnt die Karriere in Hollywood zäh. Dann die Rolle, die alles verändert: Tarzan. Sein athletischer Körper, die ruhige Autorität, das Versprechen eines unerschütterlichen Charakters – Barker wird zum Sinnbild des Abenteurers. Western, Kriegsfilme, schließlich ein Auftritt in Fellinis „La Dolce Vita“: Er ist angekommen, sichtbar und gefragt. Doch die Traumfabrik ist launisch, die Rollen sind flüchtig. Als sich Trends verschieben, sucht Barker neuen Boden unter den Füßen.

Europa ruft: Der Siegeszug als Old Shatterhand

Anfang der 1960er Jahre geschieht das, was seine Legende im deutschsprachigen Raum zementiert: die Karl-May-Welle. Produzent Horst Wendlandt setzt auf den Amerikaner, der „deutscher als die Deutschen“ aussieht. Barker zögert, unterschreibt schließlich – und trifft den Zeitgeist. Mit Pierre Brice als Winnetou entsteht ein Duo, das Kinokassen beben lässt. „Der Schatz im Silbersee“ wird Kult, Barker zum Bravo-Liebling, die Presse tauft ihn „Sexy Lexi“. Siebenmal Old Shatterhand – ein Mythos ist geboren, und mit ihm eine Fan-Hysterie, die über Jahrzehnte nachklingt.

Privatleben im Scheinwerferlicht: Fünf Ehen, tiefe Risse

Barkers Liebesleben spiegelt die Turbulenzen seiner Karriere. Fünf Ehen, darunter mit den Stars Arlene Dahl und Lana Turner. Mit Irene Labhart findet er kurze Zeit Ruhe; ihr früher Tod trifft ihn wie ein Keulenschlag. Später Tita Cervera, die spätere Baronin Thyssen – Glanz, Glamour, und doch kein Halt. Die Bruchlinien ziehen sich durch sein Leben wie feine Risse im Glas: sichtbar, wenn das Licht der Öffentlichkeit im falschen Winkel fällt.

Die Anschuldigungen von Cheryl Crane: Ein Echo, das nicht verstummt

In den Memoiren Cheryl Cranes, der Tochter von Lana Turner, taucht der dunkelste Schatten auf: der Vorwurf, Barker habe sie als Jugendliche missbraucht. Eine Anschuldigung, die – so die Darstellung – zum Bruch zwischen Turner und Barker beigetragen habe. Offizielle Anklagen bleiben aus, der Skandal wird privat abgewickelt. Später meldet sich Carmen „Tita“ Thyssen zu Wort und verteidigt Barker vehement, spricht von Respekt, Charisma, Unmöglichkeit der Tat. Zwischen diesen Polen aus Anschuldigung und Loyalität bleibt eine Unschärfe, die der Geschichte ihre Beklemmung gibt. Was sich feststellen lässt: Cranes Berichte sind konsistent, Barkers Umfeld gespalten, die Wahrheit dem öffentlichen Zugriff entzogen – ein Fall, der weniger klare Urteile erlaubt als die glatten Heldenmasken der 60er Jahre.

Der Kampf im Verborgenen: Krankheit, Alkohol, Rollenflaute

Mit dem Ende der Karl-May-Ära bröckelt das Fundament. Der Publikumsgeschmack kippt, die Helden von gestern wirken aus der Zeit gefallen. Berichte über zunehmenden Alkoholkonsum mehren sich; Zuverlässigkeit, Präsenz, Textsicherheit – alles wird spröder. Europa bietet noch Zuflucht, Fernsehauftritte halten die Maschine am Laufen. Doch der Mann, der Millionen als moralische Instanz verehrten, ringt mit den unsichtbaren Feinden eines Lebens im Rampenlicht: Druck, Trauer, Erschöpfung. Der Heldentypus, den er verkörperte, verschwindet – und mit ihm die Rollen, in denen Barker stark sein konnte.

Letzte Wege: Ein leiser Abschied in New York

New York, Frühjahr 1973. Lex Barker, 54, bricht auf offener Straße zusammen – Herzinfarkt. Keine Papiere bei sich; identifiziert wird er über die Gravur seiner Uhr. Ein stilles, beinahe anonymes Ende für einen Mann, dessen Name Premierenhallen zum Beben brachte. Die Branche nimmt Abschied – gedämpft, fern der alten Fanfaren. Seine Urne gelangt nach Spanien; sein Bild bleibt in deutschen Kinos lebendig, in den USA vor allem als Tarzan Erinnerung.

Stimmen der Verteidigung – und die Frage nach Gerechtigkeit

Carmen Thyssen verteidigt Barker später leidenschaftlich, widerspricht den Vorwürfen, ruft die Erinnerung an den Mann wach, den sie liebte: charmant, respektvoll, nicht der Täter, als der er dargestellt wurde. Es sind Sätze, die jene trösten, die an die Integrität der Leinwandhelden glauben wollen – und jene irritieren, die die Perspektive der Betroffenen für vorrangig halten. Beides ist wahr: Loyalität hat eine Stimme. Und Schweigen, das sich erst spät bricht, hat Gewicht.

Erbe und Einordnung: Zwischen Ikone und Mensch

Was bleibt, ist ein paradoxes Vermächtnis. Lex Barker ist der amerikanische Europäer, der in Deutschland zum Nationalheld der Fantasie wurde; ein Hollywood-Gesicht, das zwischen Fellini und Winnetou pendelte; ein Mann, dessen Privatleben immer wieder versuchte, die Leinwandfigur zu überblenden. Die Anschuldigungen Cheryl Cranes erinnern daran, dass Ikonen keine Immunität besitzen, wenn es um Verantwortung geht. Die Verteidigungen aus seinem Umfeld mahnen, dass Biografien selten eindimensional sind. Dazwischen liegt die Pflicht zur Differenzierung: die Anerkennung der künstlerischen Leistung – und die Ernstnahme der Stimmen, die Schmerz bezeugen.

Schlussbild

Vielleicht erklärt sich Lex Barker am besten in einem Bild: Old Shatterhand, der in die helle Prärie reitet, während hinter ihm eine Schattenlinie mitzieht, die das Publikum nicht sehen will. Sein Ruhm ist unbestritten. Seine Widersprüche sind es auch. Fünfzig Jahre nach seinem Tod sprechen die Filme weiterhin zum Herzen – und die offenen Fragen zum Gewissen. In dieser Spannung wird Lex Barker bleiben: ein Monument des Kinos, gebaut aus Licht; ein Mensch, gezeichnet von Dunkel.