Das Paket kam an einem grauen Oktobermgen im asiatischdeutschen historischen Archiv in Berlin an. Dr. Elena Hoffmann, die leitende Kuratorin des Archivs, öffnete vorsichtig den gepolsterten Umschlag und fand eine auf verrottendem Karton montierte Fotografie, eingewickelt in Seidenpapier, das mit dem Alter vergilbt war.

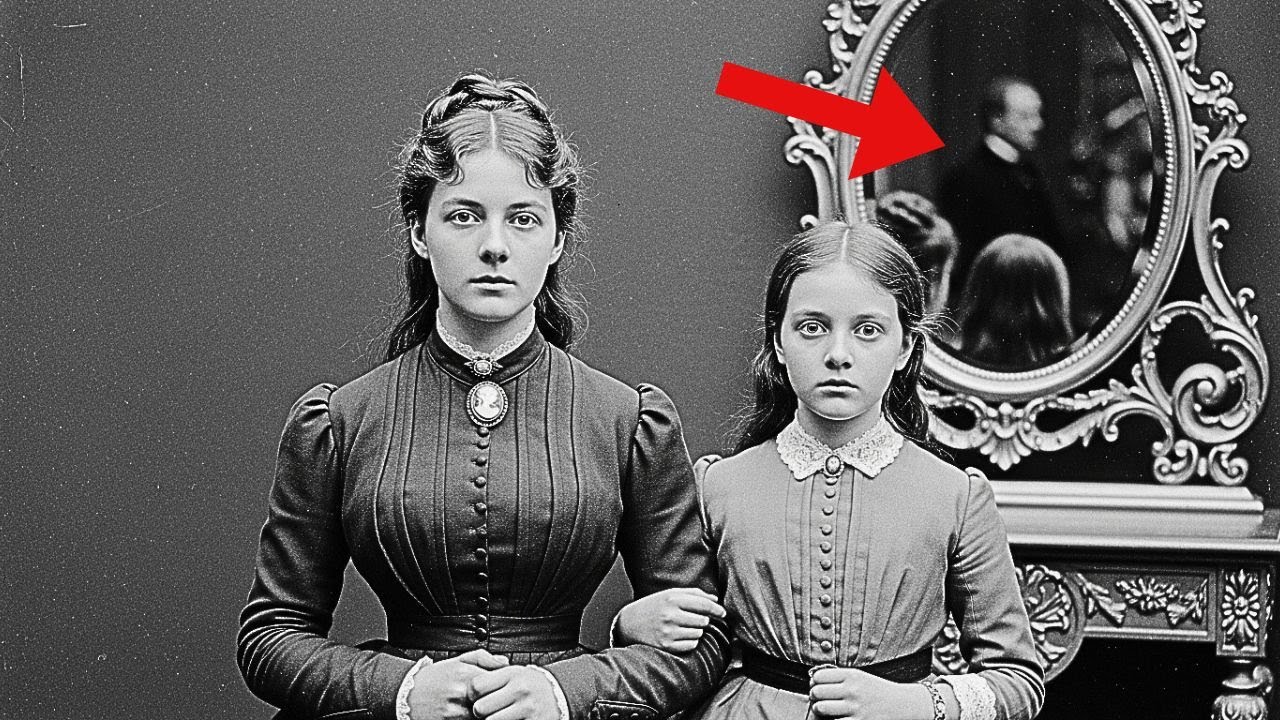

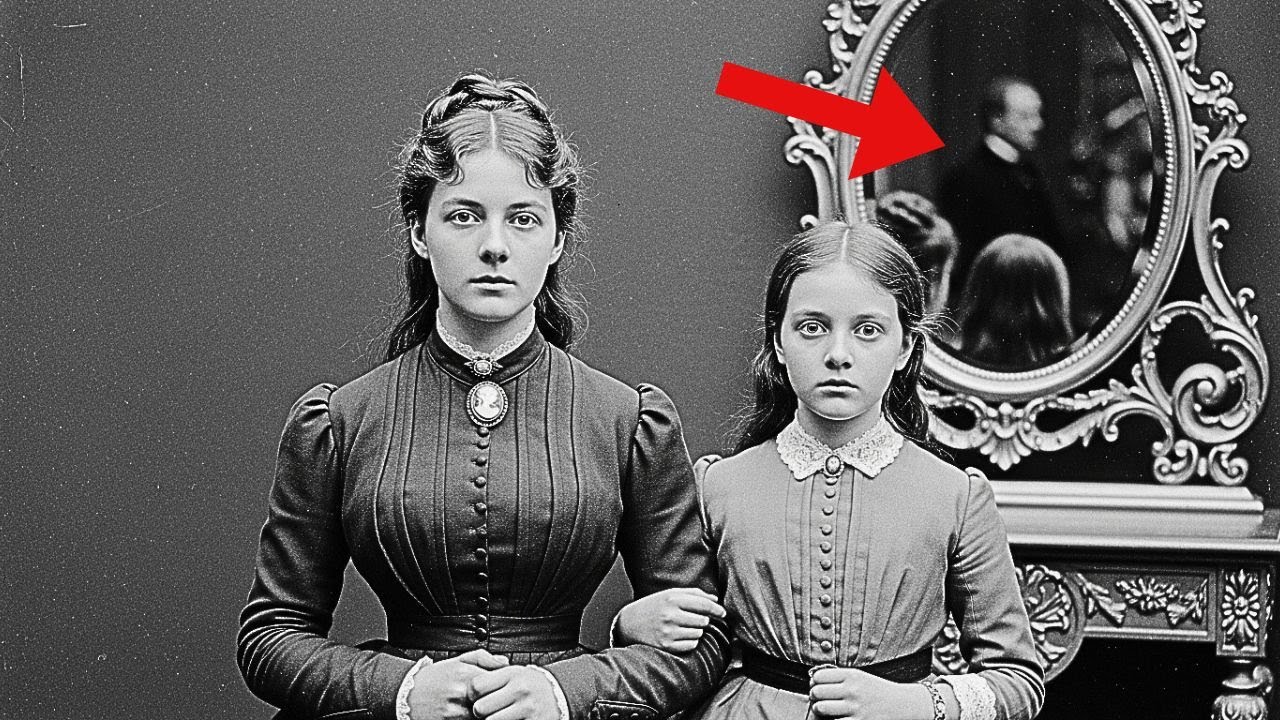

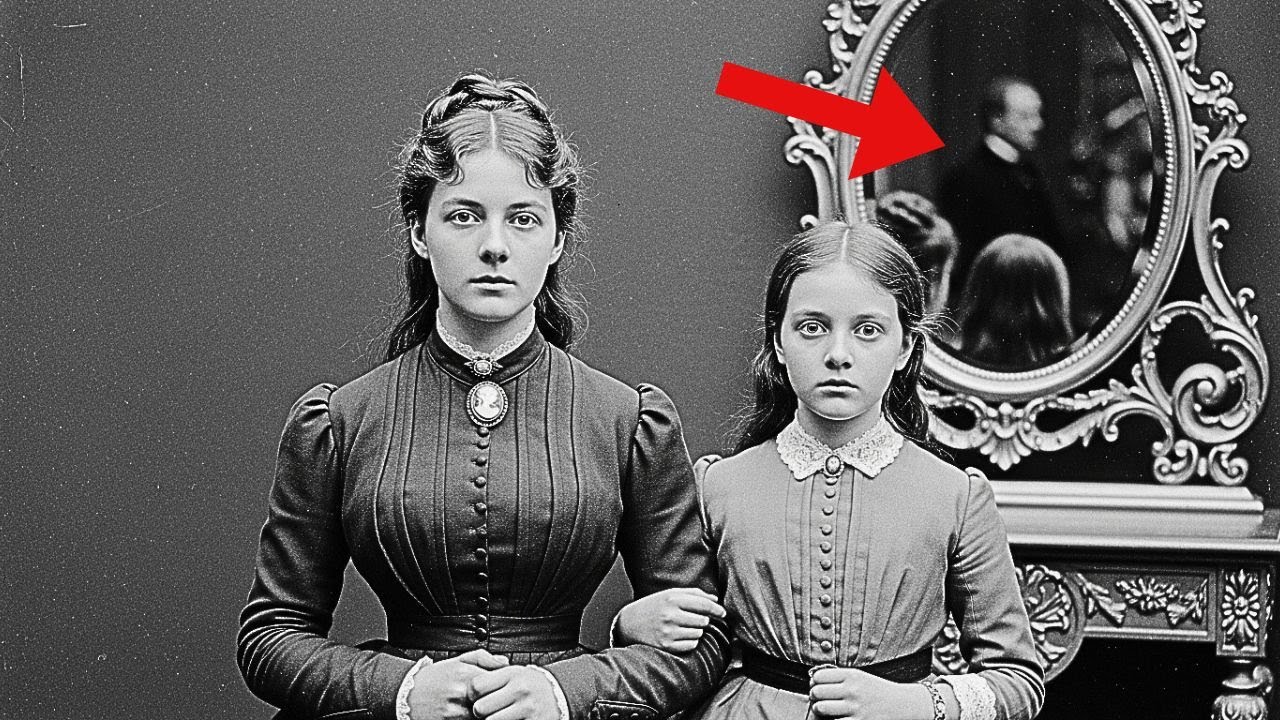

Die Notiz des Absenders in zittriger Handschrift verfasst, war kurz. Ich habe dies im Nachlass meines verstorbenen Onkels in Hamburg gefunden. Ich dachte, es könnte historisch bedeutsam sein. Die Frau sieht chinesisch aus. Bitte bewahren Sie ihr Andenken. Elena hob die Fotografie ins Licht. Das Bild zeigte ein Paar, das in einem Fotostudio aus der viktorianischen Era posierte.

Wahrscheinlich aus den 1890er Jahren, basierend auf den Kleidungsstilen und der fotografischen Technik. Der Mann war weiß, vielleicht in seinen 40ern, trug einen dunklen Anzug mit hohem Kragen und Urkette. Er stand steif neben einem kunstvoll verzierten Stuhl, eine Hand besitzergreifend auf der Schulter einer jungen chinesischen Frau, die vor ihm saß.

Die Frau wirkte außerordentlich jung, vielleicht 18 oder 19, obwohl ihre Augen eine Schwere trugen, die darauf hindeutete, dass sie weit mehr gelebt hatte als ihre Jahre. Sie trug ein Kleid im westlichen Stil, dunkler Stoff mit hohem Kragen und langen Ärmeln, eindeutig geliehen oder hastig geändert. Die Passform war unvollkommen, die Ärmel etwas zu lang.

Ihr Haar war im westlichen Stil der Epoche frisiert, streng zurückgekämmt, aber es war ihr Gesicht, das Elenas Aufmerksamkeit fesselte. Anders als bei typischen viktorianischen Portraits, wo die Motive neutrale oder angenehme Ausdrücke beibehielten, zeigte das Gesicht dieser Frau etwas ganz anderes. Nicht genau Traurigkeit, sondern eine tiefe Lehre, als würde sie durch die Kamera hindurchschauen, nicht auf sie.

Der Ausdruck des Mannes war völlig anders. Er blickte direkt in die Kamera mit Selbstvertrauen, sogar Zufriedenheit, sein Kinn leicht angehoben. Seine Hand auf der Schulter der Frau war nicht sanft, seine Finger drückten in den Stoff ihres Kleides mit klarer Besitzanzeige. Dies war nicht die zärtliche Berührung eines liebenden Ehemanns. Dies war Besitz.

Elena hatte während ihrer Karriere tausende historischer Fotografien untersucht und ein Gespür dafür entwickelt, die subtilen Erzählungen zu lesen, die in formellen Portraits enthalten waren. Etwas an diesem Bild beunruhigte sie sofort. Interkulturelle Ehen zwischen chinesischen Frauen und weißen Männern waren in den 1890er Jahren äußerst selten.

Praktisch illegal in vielen deutschen Staaten aufgrund gesellschaftlicher Normen und kolonialer Vorurteile. Reußen und andere deutsche Staaten hatten keine formellen Gesetze gegen solche Verbindungen, aber die soziale Stigmatisierung machte solche Ehen fast undenkbar. Hamburg, wo der Onkel des Absenders gelebt hatte, mit seinem großen Hafen und internationalen Handel schien jedoch wahrscheinlich.

Die Stadt hatte eine kleine asiatische Gemeinde, hauptsächlich Seeleute und Händler. Doch hier war ein Foto, das genau eine solche Verbindung zu dokumentieren schien, professionell in einem Studio aufgenommen, formell und bewusst. Warum würden dieses Paar das Risiko sozialer Ausgrenzung eingehen, um dieses Portrait anfertigen zu lassen? Welchem Zweck diente es? Elena legte die Fotografie auf ihren Untersuchungstisch und griff nach ihrer Lupe.

Sie hatte gelernt, dass Fotografien aus der viktorianischen Era of Details enthalten, die für den flüchtigen Betrachter unsichtbar sind. Kleine Objekte, subtile Gästen, Umgebungshinweise, die Geschichten offenbarten, die ihre Motive vielleicht lieber verborgen gehalten hätten. Sie begann ihre Untersuchung systematisch und bewegte die Lupe langsam über das Bild, studierte jeden Zentimeter.

Der Studiohintergrund war für die Zeitstandard, eine gemalte Gartenszene mit klassischen Säulen. Die Möbel waren kunstvoll, gemietete Requisiten, die in kommerziellen Fotostudios üblich waren. Die Beleuchtung war professionell. sorgfältig arrangiert, um beide Motive gleichmäßig zu beleuchten. Der Fotograf war kompetent, vielleicht sogar geschickt.

Elena bewegte ihre Lupe zu den Händen der Frau, die in ihrem Schoß gefaltet waren. Victorianische Portraitkonventionen zeigten Frauen typischerweise mit dezent gefalteten Händen oder hielten symbolische Objekte, Blumen, Bücher oder Fotografien geliebter Menschen. Aber die Hände dieser Frau waren seltsam positioniert. Ihre rechte Hand war zur Faust geballt, die Finger um etwas geschlossen, während ihre linke Hand unbeholfen über ihren Schoß ruhte, als würde sie versuchen zu verbergen, was die rechte Hand hielt.

Elena stellte die Vergrößerung ein und lehnte sich näher. Zwischen den Fingern der Frau teilweise sichtbar, war der Rand eines Dokuments, mehrfach gefaltetes Papier, so fest umklammert, dass ihre Knöchel weiß erschienen, selbst in den Sepiatönen der alternden Fotografie. Elena verbrachte die nächste Stunde damit, das Portrait mit hochauflösender Digitalausrüstung zu fotografieren und Dateien zu erstellen, die es ihr ermöglichen würden, jedes Detail zu untersuchen, ohne das Fragile Original zu beschädigen. Als die Bilder

auf ihren Computerbildschirm geladen wurden, zoomte sie auf die Hände der Frau, vergrößerte den Bereich, bis die Pixel sich zu trennen begannen, aber die wesentlichen Details klar blieben. Das Dokument war definitiv da, fest umklammert, absichtlich versteckt, aber nicht ganz erfolgreich. Elena konnte erkennen, was wie Text am sichtbaren Rand des Papiers aussah.

Zeichen, die chinesisch aussahen, obwohl die Auflösung nicht ausreichte, um sie klar zu lesen. Es gab auch Text auf Deutsch, nur wenige Buchstaben sichtbar, Vertrag über und darunter Teil eines Vertrages. Die Frau hielt einen Vertrag. Elena lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Ihr Geist überschlug sich mit Möglichkeiten. Warum würde jemand einen Vertrag während eines formellen Portraits umklammern? Hochzeitsfotos aus dieser Era enthielten manchmal prominent gezeigte Heiratsurkunden, Symbole rechtlicher Vereinigung und Respektabilität. Aber

diese Dokumente wurden offen gezeigt, für die Kamera hochgehalten, nicht in geballten Fäusten versteckt. Sie griff nach ihrem Telefon und rief Dr. Marcus L an, einen Kollegen, der sich auf chinesischdeutsche Geschichte während der Kolonialera spezialisiert hatte. Markus meldete sich beim dritten Klingeln, seine Stimme warm und vertraut. Elena, es ist zu lange her.

Was hast du für mich? Eine Fotografie, die du sehen musst. Kannst du heute ins Archiv kommen? So mysteriös, ich bin fasziniert. Gib mir zwei Stunden. Während sie auf Markus wartete, begann Elena mit vorläufiger Recherche. Sie öffnete die Archivdatenbank mit chinesischen Einwanderungsunterlagen, Volkszählungsdaten und historischer Dokumentation aus den 1890jahren.

Die Periode war verheerend für chinesische Gemeinschaften in Deutschland. Das Deutsche Reich hatte zwar keine formellen Ausschlussgesetze wie die USA, aber koloniale Vorurteile und restriktive Praktiken machten das Leben für Chinesen äußerst schwierig. Aber zuerst musste Emma die Fotografie selbst verstehen.

Sie kehrte zu ihrer Recherche zurück und konzentrierte sich auf das Atelier Crawfort und dessen mysteriöse Schließung 1891. Bei der historischen Gesellschaft fand sie einen Verweis auf James Crawford in einem Newsletter der Fotografengilde. “Die plötzliche Abreise unseres Kollegen aus Berlin bleibt ungeklärt”, hieß es darin.

Sein Atelier schloss ohne Ankündigung im Juni 1891 und er hat nicht auf Korrespondenz reagiert. Das Wort Abreise fühlte sich bewusst euphemistisch an. Emma beantragte Polizeiakten von 1891. Was sie fand, jagte ihr Schauer über den Rücken. James Crawford war am II. Juni 1891 als vermisst gemeldet worden, genau 2 Jahre und 3 Monate, nachdem er Elisabeth und Sarah fotografiert hatte.

Der Polizeibericht war frustrierend kurz. Crawford hatte sein Atelier an einem Montagmgen nicht geöffnet. Sein Assistent fand beim Betreten mit einem Ersatzschlüssel die Dunkelkammer in Unordnung. Chemikalien verschüttet, Glasplatten auf dem Boden zerschmettert. Crawforts Mantel und Hut hingen noch an ihrem Haken.

Seine Brieftasche war in seiner Schreibtischschublade, das Geld unberührt. Er war einfach verschwunden. Die Ermittlung war nirgendwohin geführt. Keine Leiche wurde je gefunden. Keine Zeugen meldeten sich. Der Fall wurde als ungeklärtes Verschwinden abgelegt, einer von vielen in einer wachsenden Industriestadt, wo Menschen manchmal einfach anderswo von vorn anfingen.

Aber Emma wusste es jetzt besser. Sie zog die Fotografie hervor und betrachtete die Gestalt in der Spiegelung. Hatte Crawfort etwas gesehen, während er dieses Bild entwickelte? Hatte er bemerkt, wie Emma es getan hatte, dass noch jemand anderes im Raum war, der nicht dort sein sollte? Sie musste herausfinden, wer diese Gestalt war.

Das Muster entstand langsam, aber sobald Emma es sah, konnte sie es nicht mehr übersehen. Sie hatte ihre Suche über Elisabeth hinaus erweitert und nach anderen Todesfällen und Verschwinden gesucht, die mit dem Haus am Tiergartenufer 42 verbunden waren. Was sie fand, war beunruhigend. Zwischen86 und 1889 waren fünf junge Frauen aus der Nachbarschaft verschwunden.

Alle waren Hausangestellte gewesen. Alle hatten zu der einen oder anderen Zeit für Familien am Tiergartenufer oder in den umliegenden Straßen gearbeitet. Die Polizeiberichte waren abweisend. Dienstboten seien flüchtig, notierten die Beamten. Sie wechselten von Stellung zu Stellung, verließen manchmal die Stadt gänzlich ohne Ankündigung.

Ihre Familien, oft arme Einwanderer, hatten weder die Mittel noch das gesellschaftliche Ansehen, um gründliche Ermittlungen zu fordern. Aber Emma bemerkte etwas, das die Polizei übersehen hatte. Drei der fünf Frauen hatten direkt im Haus Nummer 42 gearbeitet. Sie waren von Elisabeths und Saras Familie angestellt gewesen, bevor ihr Vater 1887 starb.

Sie fand einen Namen, der in mehreren Aufzeichnungen auftauchte. Detektiv Patrick Obrien, der zwei der Verschwinden untersucht hatte. Im Gegensatz zu seinen Kollegen schien Obrien die Fälle ernst genommen zu haben. Seine Berichte waren detailliert, gründlich. Er hatte Nachbarn befragt, Arbeitsunterlagen überprüft, die Bewegungen der Frauen an ihren letzten bekannten Tagen nachverfolgt.

Emma spürte Obriens Nachkommen durch Genealogiezeichnungen auf. Sein Urenkel Michael Obrien war ein pensionierter Polizist, der in Neuköln lebte. Als Emma anrief und ihre Forschung erklärte, entstand eine lange Pause in der Leitung. “Mein Urgroßvater führte persönliche Akten”, sagte Michael schließlich.

Fälle, die ihn störten, solche, von denen er das Gefühl hatte, sie hätten nie eine angemessene Lösung erhalten. Ich habe einige seiner Papiere auf meinem Dachboden. Sie sollten sie sich ansehen. Zwei Tage später saß Emma in Michaels Wohnzimmer. Ihre Hände zitterten, als sie eine Ledermappe öffnete, die mit Fall Tiergartenufer privat markiert war.

Darin waren Zeitungsausschnitte, handschriftliche Notizen und Fotografien und eine Liste mit Namen. Acht Frauen, nicht fünf. Detektiv Patrick Obriens Handschrift war ordentlich und methodisch. Jeder Eintrag datiert und kreuzferenziert. Emma konnte fast seine Stimme in den sorgfältig dokumentierten Beobachtungen hören.

Niemand kümmert sich, wenn arme Mädchen verschwinden, aber jemand sollte es tun. Die Mappe enthielt weit mehr als offizielle Polizeiberichte. Obrien hatte seine eigene Ermittlung durchgeführt, offenbar in seiner Freizeit. Er hatte die Familien der vermißen Frauen befragt, ihre Aussagen detailliert dokumentiert. Jede Frau war zuletzt in der Nähe des Tiergartenviertels gesehen worden.

Jeder hatte erwähnt, dass ihr eine bessere Anstellung, höhere Löhne angeboten worden sein. Mehrere hatten Familienangehörigen erzählt, sie würden sich mit jemandem wegen einer Sonderstellung in einem wohlhabenden Haushalt treffen. Keine wurde je wieder gesehen. hatte eine Theorie entwickelt, eine, die er offensichtlich nie in offizielle Berichte aufgenommen hatte.

Emma fand sie auf einem separaten Blatt datiert November 1889, 7 Monate nach Elisabeths Tod. Die Verschwinden hörten nach dem Vorfall am Tiergartenufer 42 auf, hatte er geschrieben. Elisabeth starb im April. Die letzte vermisste Frau Mary Sullivan wurde zuletzt im März gesehen. Zufall. Er hatte Verbindungen zwischen den vermissten Frauen und dem Haushalt gezogen.

Drei hatten dort als Dienstmädchen gearbeitet. Zwei andere hatten sich für Stellungen beworben. Aber es wurde ihnen gesagt, die Familie stelle schließlich nicht ein. Eine andere hatte für einen Nachbarn gearbeitet und war gesehen worden, wie sie mit jemandem aus Nummer 42 auf der Straße sprach. Obrien hatte versucht, Sarah nach Elisabeths Tod zu befragen, aber sie hatte sich geweigert, mit ihm zu sprechen.

Ihr Anwalt hatte einen formellen Brief geschickt, der den Detektiv aufforderte, die trauernde junge Frau nicht länger zu belästigen. Danach war die Ermittlung ins Stocken geraten, aber Obrien hatte weiter beobachtet. Emma fand Überwachungsnotizen über Monate hinweg. Er dokumentierte, wer das Haus besuchte, wann Lichter brannten, wann Sarah ging und zurückkehrte.

Und dann im Juni 189, zwei Monate nach Elisabeth Tod, war Sarah plötzlich ausgezogen. Auf der letzten Seite stand ein Name, den Emma nicht erwartet hatte. James Crawford, Fotograf, sprach ihn wegen Beobachtungen am Tiergartenufer 42 an. Er wirkte nervös, behauptete nichts zu wissen. Werden nachfassen. Der nächste Eintrag war vom 5.

Juni 1891. Crofort. Vermisst. Zufall. Sarah war nach dem Verlassen des Tiergartenufers in die Obskurität verschwunden, aber Emma war entschlossen, ihre Spur zu finden. Das Stadtverzeichnis von 1890 listete eine Sara auf, die in einer Pension an der Kolumbusstraße in Kreuzberg lebte. Ein dramatischer Abstieg vom Prestige des Tiergartenviertels.

Emma besuchte den Standort, heute ein renoviertes Wohnhaus und wandte sich dann Volkszählungsunterlagen und Archiven der historischen Gesellschaft zu. Die Volkszählung von 1890 bestätigte es. Sarah, 22 Jahre alt, Beruf als Näherin angegeben, allein lebend. Emma spürte das Gewicht dieses Abstiegs von einem wohlhabenden Haushalt mit Dienstboten zur Handarbeit fürs Überleben.

Was hatte einen so dramatischen Fall verursacht? Die Antwort kam von einer unerwarteten Quelle. Im Berliner Athenum fand Emma eine Sammlung persönlicher Briefe, die von einer prominenten Familie gespendet worden waren. Vergraben in der Korrespondenz war ein Brief datiert Mai 1889, einem Monat nach Elisabeths Tod.

Er war von einer Frau Helena von Richmond an ihre Schwester in München. Der Skandal am Tiergartenufer versetzt die Nachbarschaft in Aufruh. Begn der Brief. Die arme Elisabeth ist tot und nun umgeben schreckliche Gerüchte die Familie. Sarah wird von der Gesellschaft regelrecht gemieden. Ich hörte, sie versuchte letzte Woche an der Windrazeption teilzunehmen und wurde an der Tür abgewiesen.

Einige sagen, sie wisßse mehr über den Tod ihrer Schwester, als sie der Polizei erzählte. Andere sprechen von dunkleren Dingen, vermisste Dienstboten, seltsame Vorkommnisse in jenem Haus, als ihr Vater noch lebte. Der Ruf der Familie liegt in Trümmern. Emmas Hände zitterten, als sie den Brief fotografierte.

Sarah war nicht einfach ausgezogen. Sie war aus ihrem sozialen Kreis verbandt worden. Ihr Name befleckt durch die Assoziation mit dem, was auch immer am Tiergartenufer 42 geschehen war. Aber es gab mehr. Emma fand eine Heiratsurkunde von 1893. Sarah hatte einen Fabrikarbeiter namens Thomas Bäcker geheiratet. Sie hatten zwei Kinder gehabt.

Emma verfolgte die Abstammung vorwärts durch Geburten, Todesfälle, Heiraten bis in die Gegenwart. Saras Urenkälin lebte, wohnte in Pozdam. Ihr Name war Katharina Hoffmann und sie war 67 Jahre alt. Emma rief anharina Hoffmanns Haus in Potzdam war voller Antiquitäten und Familienfotografien über Generationen hinweg.

Sie begrüßte Emma mit vorsichtiger Neugier und stellte Tee auf den Couchtisch zwischen ihnen. Sie sagten am Telefon: “Es ginge um meine Uruh, Großmutter Sarah”, begann Katharina. “Ich weiß nicht viel über sie. Die Familie sprach nie über diesen Teil unserer Geschichte.” Emma legte die Fotografie von 1889 auf den Tisch. Katharina beugte sich vor und studierte die Gesichter der beiden Frauen und etwas in ihrem Ausdruck veränderte sich.

Erkennen vielleicht oder Schmerz. Ich habe das nie zuvor gesehen sagte sie leise. Aber ich weiß, wer sie sind. Sarah und Elisabeth, die Schwestern. Was hat ihre Familie Ihnen über sie erzählt? Fragte Emma. Katharina schwieg einen langen Moment. Ihre Finger verfolgten den Rand der Fotografie. Als ich jung war, vielleicht zehn oder fand ich meine Großmutter weinend auf dem Dachboden.

Sie hielt einen Brief, sehr alt, vergilbtes Papier. Als ich fragte, was los sei, sagte sie: “Sie habe etwas Schreckliches über ihre Großmutter Sarah erfahren. Etwas, das jahrzehntelang verborgen worden war.” Emma beugte sich vor. “Was war es?” Meine Großmutter wollte mir die Details nicht erzählen, sagte, ich sei zu jung, aber sie erzählte mir, dass Sarah ein Tagebuch geführt hatte und als sie 1934 starb, hatte sie Anweisungen hinterlassen, dass es verbrannt werden sollte.

Meine Urgroßmutter konnte es nicht tun. Sie versteckte es stattdessen und es wurde durch die Familie weitergegeben. Jeder Generation wurde dasselbe gesagt, ließ es nicht. Sprich nicht darüber. Halte das Geheimnis begraben. Haben Sie es? flüsterte Emma kaum hörbar. Katharina stand auf und ging zu einem alten Sekretär in der Ecke.

Aus einer verschlossenen Schublade entfernte sie ein kleines ledergebundenes Buch, dessen Seiten gelb und brüchig vor Alter waren. Ich lass es einmal vor 5 Jahren, nachdem meine Mutter starb. Ich konnte wochenlang nicht schlafen danach. Sie reichte es immer. Vielleicht ist es Zeit, dass jemand etwas mit der Wahrheit tut. Emma öffnete das Tagebuch mit zitternden Händen.

Der erste Eintrag war vom Juni 1889 datiert, zwei Monate nach Elisabeth Tod. Saras Handschrift war wackelig, die Tinte mit dem befleckt, was Tränen gewesen sein könnten. Emma lass laut vor, ihre Stimme kaum stabil. 15. Juni 1889. Ich schreibe dies, weil ich die Stille nicht länger ertragen kann und doch kann ich diese Worte niemals laut aussprechen.

Elisabeth ist tot und ich bin die einzige, die noch übrig ist, die das volle Grauen dessen kennt, was in unserem Haus geschah. Aber ich habe Angst, so schreckliche Angst. Das Tagebuch enthüllte einen Albtraum, verborgen hinter den eleganten Fassaden des Tiergartenviertels. Nach dem Tod ihres Vaters 1887 hatten Elisabeth und Sarah das Haus und erhebliche Schulden geerbt.

Der Geschäftspartner ihres Vaters, ein Mann namens Charles Weißmann, hatte eine Lösung angeboten. Das Haus könnte für sein privates Geschäft genutzt werden und im Austausch würde er die Schulden begleichen und den Schwestern ein großzügiges Einkommen gewähren. Elisabeth warzwe genug gewesen zuzustimmen, ohne zu wissen, was Weißmannsgeschäft wirklich beinhaltete.

Junge Frauen, Einwanderinnen, Dienstboten, die Anstellung suchten, wurden unter falschen Voraussetzungen ins Haus gebracht. Einige wurden dort vorübergehend festgehalten, bevor sie anderswohin transportiert wurden. Andere verschwanden gänzlich. Elisabeth hatte die Wahrheit zu spät entdeckt. Als Elisabeth verstand, wessen Teil wir geworden waren, war sie zu verängstigt.

zur Polizei zu gehen, schrieb Sarah. Weißmann hatte uns zu Komplizen gemacht. Wir hatten sein Geld genommen, zugelassen, dass unser Haus benutzt wurde. Er sagte, wenn Elisabeth spreche, würden wir neben ihm hängen. Aber meine Schwester konnte nicht mit der Schuld leben. Sie begann alles zu dokumentieren.

Namen, Daten, Beschreibungen der Männer, die zu unserem Haus kamen. Sie plante ihre Beweise den Behörden zu bringen. Konsequenzen zumtrotz. Emma blätterte die Seite um. Ihr Herz pochte. In der Nacht deswö April 1889 kam Weißmann zu unserem Haus. Ich hörte ihn mit Elisabeth im Flur streiten. Sie sagte ihm, sie habe ihre Beweise bereits kopiert, dass sie dort versteckt sein, wo er sie niemals finden würde.

Und dann hörte ich den Schrei und das schreckliche Geräusch ihres Falls. Katharina liefen Tränen über das Gesicht. Er hat sie getötet. Saras Tagebuch fuhr fort und schilderte detailliert die Nachwirkungen von Elisabeths Mord. Weißmann hatte es so arrangiert, dass es wie ein Unfalltodot aussah. Dr.

Weber, der Hausarzt, der die Sterbeurkunde unterzeichnete, stand in Weißmanns Tasche. Die Polizeiermittlung war oberflächlich, von oben durch Beamte entmutigt, die bestochen oder bedroht worden waren. Aber Sarah schrieb von einer Sache, die sie mehr als alles andere erschreckte. Drei Wochen vor ihrem Tod bestand Elisabeth darauf, dass wir ein Portrait im Atelier Crawfort anfertigen lassen.

Sie sagte, sie wolle eine Aufzeichnung von uns zusammen, während wir noch wir selbst sein. Ich fand es damals seltsam. Warum dann inmitten ihrer Qualen? Aber jetzt verstehe ich. Sie schuf Beweise. Sie stellte irgendwie sicher, dass Weißmann im Spiegel hinter uns reflektiert würde. Sie hatte es so arrangiert, dass er an jenem Tag im Atelier war.

versteckt hinter dem Fotografen unds beobachtend. Sie fing seine Anwesenheit an dem einen Ort ein, wo er dachte, er sei unsichtbar. Emma schnappte nach Luft. Elisabeth hatte es gewusst. Sie hatte absichtlich eine Aufzeichnung geschaffen, das Weißmann sie beobachtete, ihnen drohte. Die Fotografie war nie als unschuldiges Familienportrait gedacht.

Sie war ein Beweis. Croford entwickelte das Bild und muss gesehen haben, was Elisabeth beabsichtigte. Saras Tagebuch fuhr fort. Er brachte es mir privat nach Elisabeths Tod, stellte vorsichtige Fragen. Ich war zu verängstigt zu sprechen. Ich leugnete alles. Zwei Jahre später hörte ich, dass er verschwunden war.

Ich glaube, Weißmann entdeckte, dass Crawfort die Wahrheit kannte. Er tötete ihn, genauso wie er meine Schwester tötete. Der letzte Eintrag des Tagebuchs war von 1934 datiert, geschrieben in einer alten Hand. Ich habe mein ganzes Leben mit dieser Feigheit gelebt. Ich konnte Elisabeth nicht retten. Ich konnte Crawfort nicht retten.

Ich konnte die Frauen nicht retten, die in der Dunkelheit jenes Hauses verschwanden. Weißmann starb wohlhabend und respektiert. 1912 Ich habe um den Mut gebetet zu sprechen, fand ihn aber nie. Ich hinterlasse diese Aufzeichnung als das einzige Zeugnis, dass ich geben kann. Möge Gott mir mein Schweigen vergeben.

Emma schloss das Tagebuch sorgfältig. Der Raum war still, bis auf Katharinas leises Weinen. “Was passiert jetzt?”, fragte Katharina schließlich. Emma schaute auf die Fotografie, auf Elisabeths ängstliche Augen, auf die Gestalt im Spiegel hinter ihnen. Jetzt erzählen wir ihre Geschichte. Wir geben Elisabeth die Gerechtigkeit, für die zu erlangen sie starb.

Und wir benennen Charles Weißmann für das, was er war, ein Mörder. Drei Monate später veröffentlichte Emma ihre Forschung. Die Geschichte ging viral. Ein viktorianisches Mordmysterium, gelöst durch eine Spiegelung in einem Spiegel. Berliner Zeitungen brachten Features. Die historische Gesellschaft richtete eine Ausstellung ein. Katharina spendete Saras Tagebuch dem Staatsarchiv, wo es als Zeugnis für die Frauen bewahrt werden würde, die verschwanden und die Schwester, die schließlich Postum ihre Stimme fand.

Das Haus am Tiergartenufer 42 erhielt eine historische Gedenktafel, die seine dunkle Vergangenheit detaillierte. Und in der Ausstellung hing Elisabeths und Saras Portrait an einem Ehrenplatz. Die Spiegelung des Spiegels enthüllte endlich ihr Geheimnis für die Welt. Elisabeth hatte ihre eigenen Beweise geschaffen, das Bild ihres Mörders in Silber und Glas gefangen.

Es hatte 135 Jahre gedauert, aber ihre Botschaft war endlich empfangen worden. Die Fotografie war nicht nur ein Portrait, sie war eine Zeugin und sie hatte niemals aufgehört zu sprechen.