„Der stille Beatle“ und der lange Schatten: George Harrison, Paul McCartney und eine Wunde, die nie ganz verheilte

:max_bytes(150000):strip_icc():focal(749x0:751x2)/Paul-Mccartney-and-george-harrison-cd67ba04a8c44ba9801dc75b8e00deac.jpg)

Einleitung.

George Harrison war selten der lauteste Mann im Raum. Er suchte keine Bühne für Ausbrüche, sondern die Stille – und doch trug er über Jahre eine stille Verbitterung mit sich, die sich auf einen Menschen stärker richtete als auf alle anderen: Paul McCartney. Die Geschichte dieser komplizierten Beziehung beginnt nicht im Studio, sondern im Schulbus von Liverpool – und endet Jahrzehnte später in einem New Yorker Krankenzimmer, in dem zwei Männer einander die Hand halten.

Ein Schulbus, drei Talente, eine Hierarchie.

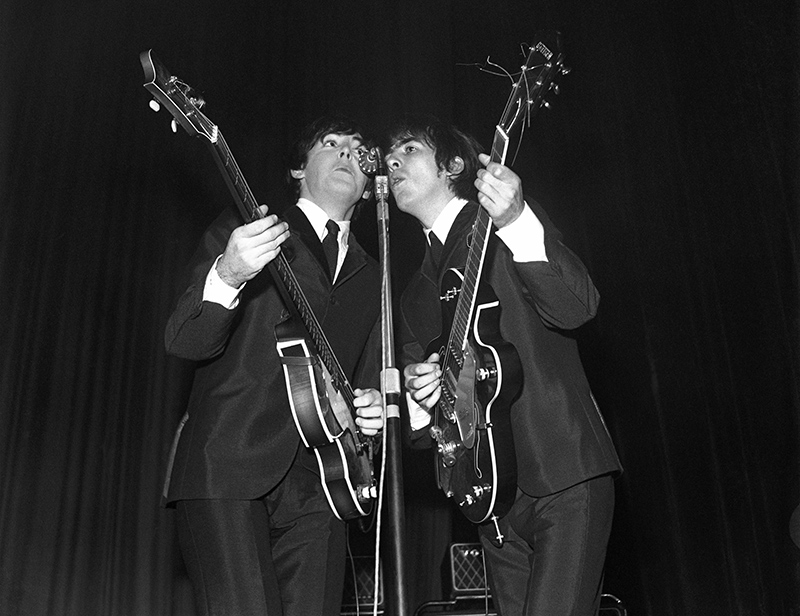

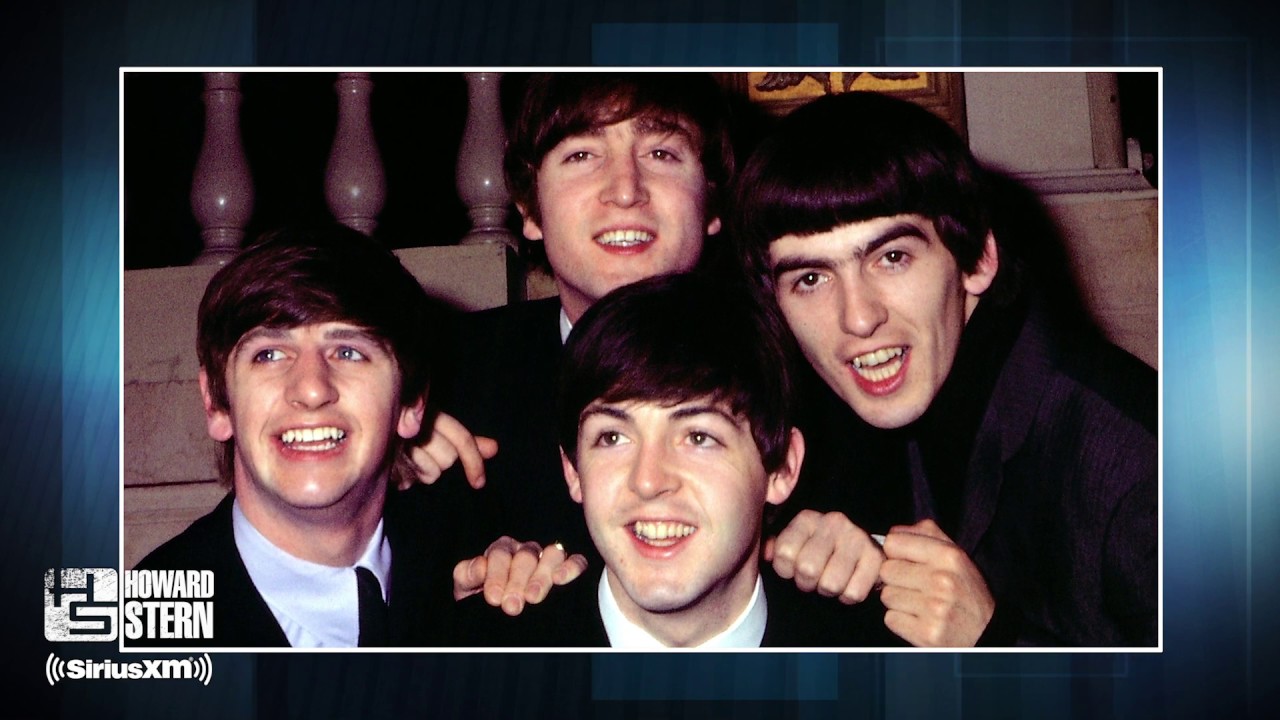

Harrison, 1943 geboren, fand früh in der Musik Halt. Elvis und Skiffle entzündeten den Funken, Gitarren skizzierte er in seine Schulhefte. Über Paul McCartney kam er zu John Lennon und in die Quarrymen – zunächst als „der Kleine“, der beweisen musste, dass er trotz seines Alters (15) mitspielen konnte. Von Beginn an war klar: Lennon/McCartney bildeten das kreative Gravitationszentrum. Harrisons Platz: Lead-Gitarre, gelegentliche Songs, Demut als Eintrittskarte.

Der „Quiet Beatle“ – Etikett und Realität.

Mit der Beatlemania verfestigte sich ein Bild: der introvertierte George, romantisiert als „Quiet Beatle“. Hinter dem Etikett aber wuchs das Gefühl, an den Rand gedrängt zu werden. Lennon/McCartney schrieben die Hits, prägten die Erzählung, führten die Presse; Harrison lieferte, lernte, wartete – und stieß doch immer wieder auf die unsichtbaren Grenzen einer Band, die zwei Stimmen privilegierte.

Emanzipation auf Platte, Reibung im Studio.

„If I Needed Someone“, „Taxman“ – Mitte der 1960er Jahre fand Harrison als Songwriter unverkennbar zu sich. „Taxman“ war nicht nur musikalisch, sondern auch thematisch eine Ansage. Gleichzeitig verdichtete sich im Studio eine Erfahrung, die er später offen benannte: Pauls Hang zur Kontrolle. McCartney dirigierte Arrangements, korrigierte Gitarrenläufe – und spielte nicht selten selbst, wenn ihm etwas nicht passte. Aus Bewunderung wurde Groll.

Sgt. Pepper, Sitar und das Gefühl, fremd zu sein.

„Sgt. Pepper’s“ trug deutlich McCartneys Handschrift; Harrison zog sich in Spiritualität und indische Musik zurück. Sein „Within You Without You“ ragte heraus – künstlerisch mutig, aber auch ein Hinweis darauf, wie wenig Raum er im Kernbetrieb der Band für sich sah. Mit dem „White Album“ brachte er „While My Guitar Gently Weeps“ – und holte Eric Clapton, um Aufmerksamkeit für seinen Song zu erzwingen. Eine Geste, die zugleich Stärke und Ausgeschlossenheit spiegelte.

Konfliktfall „Hey Jude“ – und die Basslinie von „Something“.

Die Auseinandersetzungen wurden konkreter. Bei „Hey Jude“ wehrte McCartney Harrisons Gitarrenidee im ausgedehnten Coda-Teil ab – künstlerisch plausibel, menschlich schmerzhaft. Bei „Abbey Road“ bat Harrison McCartney, die Basslinie in „Something“ schlicht zu halten; McCartney entschied sich für eine melodische, präsente Führung. Für Fans brillant, für Harrison ein Symbol dafür, übergangen zu werden.

Twickenham 1969: „Was immer dich zufriedenstellt.“

Während der „Let It Be“-Sessions traten die Spannungen offen zutage. Die Kameras liefen, als McCartney Harrison Anweisungen zu „Two of Us“ gab. Harrisons berühmter Satz – „Ich spiele, was immer du willst, oder ich spiele überhaupt nicht. Was immer dich zufriedenstellt.“ – klang nicht wie Rebellion, sondern wie Kapitulation. Am 10. Januar 1969 verließ er die Band – zunächst. Zurück kehrte er nur unter neuen Bedingungen; das geplante Großkonzert lehnte er ab.

Triumphe, die zu spät kamen.

„Something“ und „Here Comes The Sun“ brachten Harrison 1969 endlich den Rang, der ihm gebührte. Doch die Anerkennung schmeckte bitter: Die Wunden waren älter als die Applauskurven. 1970 war Schluss – offiziell machte McCartney die Trennung publik, innerlich war sie längst vollzogen.

„All Things Must Pass“ – Befreiungsschlag mit Beigeschmack.

Harrisons dreifaches Solo-Statement 1970 bündelte aufgestautes Material und Selbstbewusstsein. Zwischen Spiritualität und Melodie standen Lieder, die den Studio-Käfig der Beatles hinter sich ließen – und doch das Echo der Verbitterung trugen. „Wah-Wah“ entstand am Tag seines Ausstiegs aus den Sessions: Lärm als Metapher für Bevormundung. 1973 folgte „Sue Me, Sue You Blues“, eine sarkastische Replik auf die juristischen Verwerfungen nach der Trennung, die McCartneys Klage zur Entflechtung des gemeinsamen Unternehmens auslöste.

„Er hat mich als Gitarristen ruiniert.“

1974 sprach Harrison im Radio ungeschminkt über das, was blieb: ein angeknackstes Selbstvertrauen an der Gitarre – weniger aus Bosheit, mehr als Folge jahrelanger Infragestellung. Er könne sich eher vorstellen, wieder mit Lennon zu spielen als mit McCartney, sagte er: McCartney sei ein großartiger Bassist, aber „manchmal zu dominant“. Respekt und Erdrückung – zwei Pole, die für Harrison kaum versöhnbar waren.

Anthology, Wilburys und das nie verschwindende Muster.

In den späten 1980ern blühte Harrison mit den Traveling Wilburys auf: künstlerische Gleichrangigkeit statt Mikromanagement. Während des „Anthology“-Projekts in den 1990ern kehrten mit McCartney die alten Muster zurück – professionell überbrückt, emotional spürbar. Höflichkeit statt Wärme, Distanz statt Vertrautheit: Die Kamera sah die Geschichte, die Worte vermieden.

Letzte Jahre, letzte Geste.

Harrison zog sich zurück, kämpfte gegen den Krebs, behielt den Witz. Auf die Frage, ob Paul ihn noch nerve, antwortete er mit einem viktorianischen Zitat über Nachsicht – Philosophie als diplomatischer Dolch. Und doch gab es am Ende den stillen Moment der Nähe: McCartney besuchte Harrison in New York. Sie hielten sich an den Händen, scherzten, redeten Unsinn – zwei ältere Männer, die den Lärm hinter sich ließen. Am 29. November 2001 starb George Harrison mit 58 Jahren. Seine letzten Worte: „Liebt einander.“

Nachklang: Liebe, Schuld, Schatten.

McCartney nannte ihn „meinen kleinen Bruder“, ehrte ihn bei Konzerten, sang „Something“, erinnerte öffentlich an Humor, Mut und Talent. Für viele Fans blieb dennoch spürbar: Harrisons Verbitterung war real, tief und – trotz punktueller Wärme – nie ganz verheilt. Er verkörperte Widersprüche: sanft und spitz, spirituell und verletzt, loyal und nachtragend. Seine Musik sagte, was er selten aussprach.

Einordung.

War Vergebung möglich? Vielleicht nur in dem Maße, in dem beide am Ende akzeptierten, wer sie füreinander gewesen waren: Antrieb und Begrenzung, Spiegel und Schatten. Harrisons künstlerische Emanzipation ist ohne McCartneys Brillanz – und dessen Dominanz – nicht zu verstehen. Ebenso wenig ist McCartneys Legendenstatus ohne den stillen Widerpart vollständig. Die Beatles waren mehr als eine Summe von Genies; sie waren ein fragiles Gleichgewicht. Wenn dieses kippte, blieb für den „Quiet Beatle“ oft nur das leise Nein. Dass am Ende ein Händedruck stand, ist kein Schlussstrich – aber ein Satzzeichen: kein Punkt, eher ein Komma.