Ein Satz, der Gewicht hat

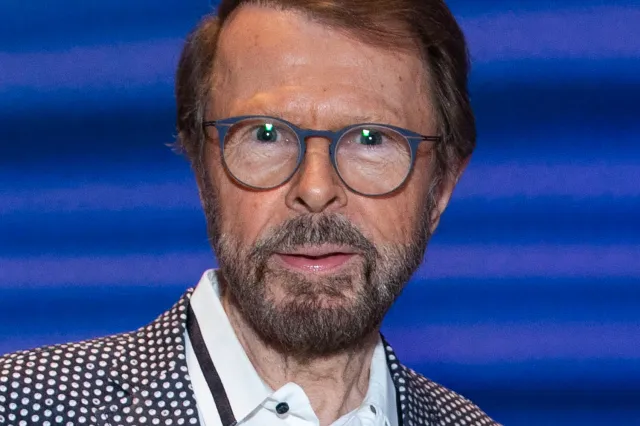

„Sie war die Liebe meines Lebens.“ Mit diesem schlichten, aber gewaltigen Bekenntnis hat Björn Ulvaeus, Mitbegründer von ABBA und Architekt zahlreicher Welthits, im hohen Alter eine Tür geöffnet, hinter der jahrzehntelang Sehnsucht, Zweifel und leise Reue lagen. In einem ruhigen TV-Gespräch, fern von grellem Rampenlicht, beschreibt der 1945 in Schweden geborene Künstler, wie er Liebe heute versteht: nicht als Pose, sondern als Ankunft – ein Innehalten nach einer sehr langen Reise.

Vom Volkslied zum Welterfolg

Bevor ABBA zur globalen Marke wurde, stand Ulvaeus auf kleinen Bühnen. Früh prägten ihn Volksmusik und Schlager, ehe er in den 1960er-Jahren zu den Hootenanny Singers stieß. Das künstlerische Schicksal nahm Fahrt auf, als er Benny Andersson begegnete – Beginn eines kongenialen Duos, das Melodien und Worte zu zeitlosen Erzählungen verschmolz. Mit Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad komplettiert, eroberte ABBA die Welt: „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Fernando“, „The Winner Takes It All“ – Lieder, in denen Leichtigkeit und Melancholie, Glanz und Bruch nebeneinander existieren. Ulvaeus war der stille Architekt dahinter: Er ordnete, verdichtete, fand die Worte, die Melodien dauerhaft im Gedächtnis verankern.

Die Kraft der Texte – und ihr Preis

Ulvaeus’ Texte wirken leicht, erzählen aber von der Zerbrechlichkeit des Glücks. Sie sind geprägt vom Wissen, dass Liebe Arbeit ist und Scheitern kein Randphänomen. Auch persönlich blieb ihm das nicht erspart: Der Künstler sprach offen über Phasen der Niedergeschlagenheit und Gedächtnisprobleme – Ehrlichkeit, die ihn dem Publikum näherbrachte. Ruhm und Verletzlichkeit sind bei Ulvaeus keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Biografie.

Agnetha – Märchen, Druck und eine Trennung, die Musik schrieb

1969 begegneten sich Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog; 1971 folgte die Hochzeit. Zwei Kinder, Studio, Tourneen – der Versuch, unter größtem öffentlichen Druck eine Familie zu sein. Doch die Doppelrolle als Ehepaar und Bühnenpartner vergrößerte jede Erschütterung. Ende der 1970er-Jahre zerbrach die Beziehung, 1980 wurde die Scheidung offiziell. Paradox: Während privat Wunden klafften, entstanden einige der emotionalsten ABBA-Stücke. Wenn Fältskog „The Winner Takes It All“ sang, hörten viele darin mehr als einen Hit – ein Protokoll verletzter Herzen, ein Echo jener Wahrheit, die Pop sonst gern verdeckt.

Neubeginn, Beständigkeit – und das sanfte Aus dem Rampenlicht

Anfang der 1980er-Jahre suchte Ulvaeus Stabilität, gründete Familie, experimentierte fern der Bühne – selbst mit Technologieprojekten. Später kehrte die Musik in anderer Form zurück: „Mamma Mia!“ als Musical und Film machte das Werk einer neuen Generation zugänglich. Hier zeigte sich Ulvaeus nicht nur als Songwriter, sondern als Stratege, der Kunst mit kluger Pflege am Leben hält. Das Bild: kein exzentrischer Rockstar, sondern ein Gestalter, der leise den Ton setzt.

Brüche bleiben – auch im reifen Leben

Nach Jahrzehnten der Verlässlichkeit folgten weitere Wendungen. Eine langjährige Ehe endete, neue Zuneigung begann – und zerfiel wieder. In einem späteren Kapitel taucht eine Begegnung auf, die nicht aus der Glitzerwelt stammt, sondern aus einem stillen, sozialen Kontext: ehrenamtliche Arbeit, Gespräche bei Kaffee, Zuhören statt Applaus. Eine pensionierte Ärztin, nur wenige Jahre jünger als Ulvaeus, tritt ins Leben eines Mannes, der viel gesehen hat – und doch noch einmal staunen kann. Es ist eine Liebe ohne Prunk, ohne dauernde Beweisführung. Eine, die im Alltag Atem findet.

Das späte Bekenntnis

Warum erst jetzt? Ulvaeus antwortet sinngemäß: Weil man manche Einsichten nicht abkürzen kann. Triumphe, Trennungen, Nächte voller Zweifel – all das schichtet Erfahrung, bis der Blick klarer wird. Mit 80 schaut er zurück, aber er beschwört keine Vergangenheit. Stattdessen spricht er von Gegenwart: vom Wert kleiner Rituale, vom gemeinsamen Frühstück, von Spaziergängen in den Stockholmer Schären, von jenem seltenen Schweigen, das Nähe, nicht Distanz bedeutet. Es sind Bilder, die größer wirken als jede Bühne.

Die öffentliche Resonanz – jenseits der Nostalgie

Natürlich reagiert die Welt auf ein solches Geständnis: Fans, die Ulvaeus’ Musik durch Lebensphasen begleitet hat, lesen darin Ermutigung. Späte Liebe, sagen sie, ist kein Trostpreis, sondern eine andere Form von Glück – leiser, aber nicht weniger tief. Gerade weil der Pop oft Jugend glorifiziert, liegt in diesem Bekenntnis eine Korrektur. Es entlastet: Liebe misst sich nicht an Lebensjahren, sondern an Wachheit und Vertrauen.

Der Künstler, der weiterschreibt

Ulvaeus deutet an, wieder zu schreiben – nicht zwingend für ABBA, sondern für sich. Texte über Alter, Erinnerung, Dankbarkeit. Vielleicht sind es Skizzen, die man nie hört; vielleicht Lieder, die nur in einem Wohnzimmer erklingen. Doch auch das passt: Ein Komponist, der so viele Hymnen der Welt gegeben hat, erlaubt sich im Herbst seines Lebens Intimität. Kunst als private Korrespondenz.