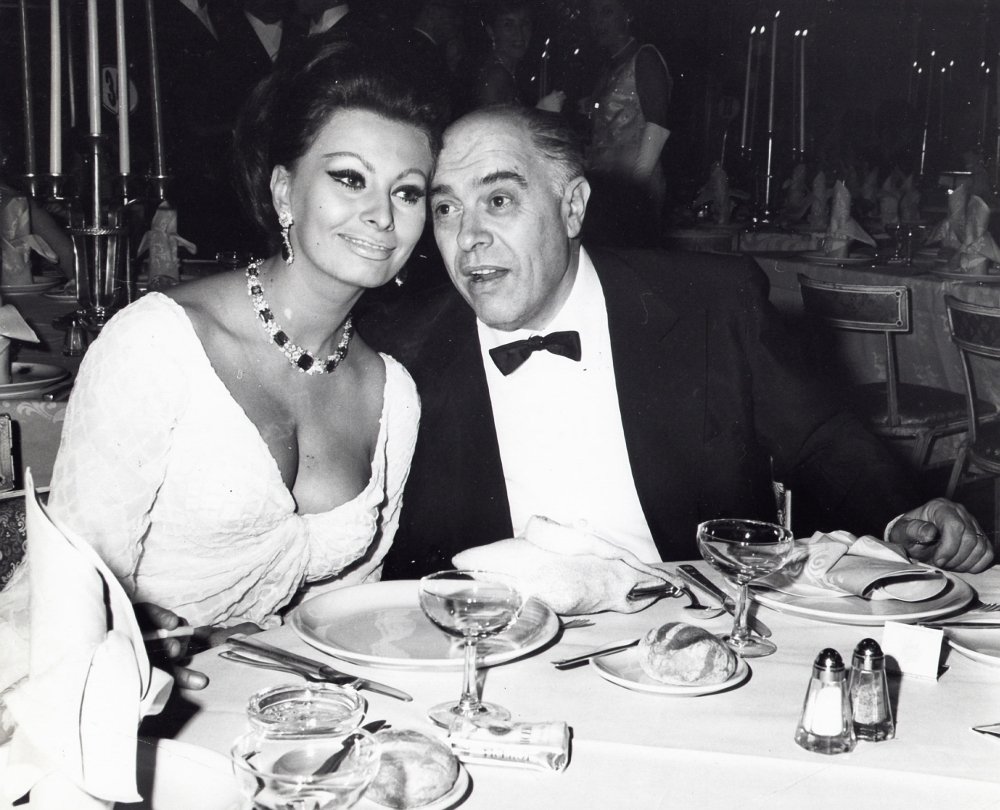

Die verborgenen Risse einer großen Liebe: Sophia Loren und Carlo Ponti

Eine Ehe zwischen Glamour, Gesetz und Gewissen – und eine Entscheidung gegen Hollywoods schönsten Traum.

Es gibt Liebesgeschichten, die als Märchen beginnen und als Chronik der Zumutungen enden. Die von Sophia Loren und Carlo Ponti ist beides zugleich: Aufstiegserzählung, Skandalakte, Fluchtprotokoll – und am Ende die beharrliche Bestätigung zweier Menschen, die trotz aller Widerstände zusammenbleiben wollten. Hinter der schimmernden Oberfläche liegt eine Geschichte aus katholischem Italien der 1950er, rechtlichen Sackgassen, öffentlicher Ächtung – und einer Loyalität, die sogar einem Angebot von Cary Grant standhielt.

Anfänge im Schatten

Neapel, 1950. Sophia Villani Scicolone wächst in Armut in Pozzuoli auf; der Vater erkennt sie nicht an, der Spitzname „Zahnstocher“ begleitet das dürre Mädchen. Ein lokaler Schönheitswettbewerb öffnet ein erstes Fenster zur Bühne. Juror ist Carlo Ponti, 37, bereits ein Schwergewicht des italienischen Kinos, verheiratet und Vater zweier Kinder. Ponti sieht nicht nur das unsichere Mädchen, sondern die künftige Frau – und wird zum Mentor: Schauspielunterricht, Sprachdisziplin, Ausstrahlung, sogar ein neuer Name. Aus Scicolone wird Loren.

Die Beziehung ist zunächst professionell, aber emotional aufgeladen. Loren beschreibt später, in Ponti die ruhige Hand gefunden zu haben, die ihr zuvor fehlte. Aus Nähe wird Zuneigung, aus Förderung Liebe – und damit beginnt das Problem: In Italien gibt es keine Scheidung. Pontis Ehe ist rechtlich unauflöslich, eine Annulierung in weiter Ferne. Öffentlich Ehemann und Vater, privat Partner einer jungen Schauspielerin, die erstmals Familie spürt – der Konflikt ist programmiert.

Die Versuchung Cary Grant

1956 dreht Loren in Spanien „The Pride and the Passion“. Dort begegnet sie Cary Grant, damals 52, Ikone, kultiviert, zurückhaltend – und sofort hingerissen. Blumen, Briefe, Abendessen, der Tonfall eines Mannes, der mehr als ein Abenteuer will. Grant spricht von Seelenverwandtschaft, bittet sie schließlich um die Ehe und ist bereit, sein Leben dafür zu ändern.

Für Loren ist es der Moment der maximalen Verführung: Hier die Märchenzusage Hollywoods, dort der Mann, der an sie glaubte, als sie niemand kannte. „Ich war sehr zärtlich mit Cary“, wird sie später sagen – und dennoch entscheidet sie sich gegen die transatlantische Romanze. Nicht aus Mangel an Gefühl, sondern aus Zugehörigkeit: Ponti ist Italien, Herkunft, Halt. Grant, so glänzend er ist, gehört nicht in diese Welt. Loren sagt Nein – eine Entscheidung, die den weiteren Weg bestimmt.

Heirat per Stellvertreter – und die Flucht nach vorn

Der rechtliche Stillstand in Italien treibt das Paar 1957 zu einem juristischen Drahtseilakt: Scheidung in Mexiko, Heirat in Abwesenheit, vertreten durch Anwälte. Nach mexikanischem Recht ist alles gültig; in Italien ist es nichts wert. Der Vatikan reagiert empört, konservative Kreise brandmarken das Paar. Ponti sieht sich Bigamievorwürfen und Strafandrohungen ausgesetzt, Loren wird wegen „Konkubinat“ angeklagt. Kirchenkanzeln predigen gegen sie, Boykottaufrufe kleben an Portalen, die Presse suhlt sich im Moraldrama.

Die Konsequenz: Exil. Frankreich statt Rom, neue Staatsbürgerschaft statt altem Pass – erneut ein Skandal für die Heimatpresse, aber der einzige Weg zu einer rechtlich sauberen Lösung. Acht Jahre dauert dieser Schwebezustand. Erst im April 1966 heiraten Loren und Ponti standesamtlich bei Paris – diesmal unanfechtbar. Es ist der ersehnte Rechtsfrieden, aber kein Ende der seelischen Quittungen: „Ich bereue bis heute, nie im weißen Kleid geheiratet zu haben“, sagt Loren später. Der Preis der Legitimität ist die verlorene Märchenhochzeit.

Liebe, Eifersucht, Demütigung

Dass unter der glatten Oberfläche Spannungen brodeln, zeigt eine Episode, die in ihrer Drastik haften bleibt. Auf einem Rückflug nach Europa, kurz nach der mexikanischen Ferntrauung, erwähnt Loren beiläufig gelbe Rosen von Cary Grant. Ponti, erschöpft und eifersüchtig, schlägt ihr ins Gesicht – im Flugzeug, vor Passagieren. Loren empfindet tiefe Kränkung, beschreibt den Moment in ihren Memoiren dennoch als Geste eines Mannes, der sich existenziell bedroht fühlte. Es bleibt eine Narbe, die nicht ganz verheilt.

Auch sonst bleibt das Paar im Fadenkreuz: Steuerermittlungen, Prozessroutine, Paparazzi, Klatsch. Dazu kommen private Verluste – Fehlgeburten, Schmerzen, Depressionen. Erst 1968, Loren ist 34, kommt in Genf Sohn Carlo Ponti Jr. zur Welt, 1973 folgt Eduardo. Mutterglück, ja – aber erkämpft.

Arbeit als Bollwerk

Trotz der Stürme arbeiten Loren und Ponti wie ein symbiotisches Gespann. Er plant Karrieren und Stoffe „mit chirurgischer Präzision“, sie erfüllt die Filme mit Präsenz, Kraft und verletzlicher Würde. Die großen Rollen entstehen häufig im italienischen Autorenkino; der internationale Durchbruch wird mit Preisen gekrönt. Loren verkörpert das, was ihr Bild bis heute prägt: sinnlich und bodenständig, stolz und verletzlich zugleich.

Mit den Jahren wandelt sich das Gefälle von Mentor und Muse in eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Loren nennt Ponti „Lehrer, Fels, Liebe“ – und den einzigen Mann, der sie in einer Branche beschützt habe, die Frauen wie sie allzu oft ausnutzte. Was als Pygmalion-Geschichte begann, wird zu einem gemeinsamen Unternehmen – künstlerisch wie privat.

Abschied und Vermächtnis

Am 10. Januar 2007 stirbt Carlo Ponti mit 94 Jahren in Genf an Lungenkomplikationen. Für Loren endet damit nicht nur ein Lebenskapitel, sondern die Koordinate, an der sie ihr Dasein ausgerichtet hatte. Sie spricht offen über die anhaltende Leere, die kein Applaus füllt. Eine neue Liebe? „Nein, niemals“, sagt sie. „Carlo war mein Leben. Er ist es immer noch.“

Den Halt findet sie fortan in der Familie – und in der Arbeit mit ihren Söhnen. Carlo Jr. wird Dirigent und gründet ein Orchester, das sich musikalischer Bildung verschreibt. Eduardo führt seine Mutter 2020 mit „Du hast das Leben vor dir“ zurück auf die Leinwand: eine späte, eindringliche Rolle, die Lorens Würde und Verletzlichkeit bündelt und zugleich ein stilles Gespräch mit der eigenen Vergangenheit führt. Eduardo beschreibt die Arbeit mit der Mutter als Suche nach ihrer „tiefsten Wahrheit“; Loren sagt, er kenne jeden Winkel ihres Gesichts und ihrer Seele.

Die Gegenwart ist stiller geworden. Nach einem schweren Sturz im September 2023 und einer Notoperation zieht sich Loren ins Haus am See in Genf zurück. Öffentliche Auftritte sind selten, die Stimme bleibt klar, wenn sie über Carlo spricht. In den Erinnerungen leuchtet er weiter, sagt sie – in der Musik, in Filmen, im Blick auf die Söhne.

Was bleibt

:max_bytes(150000):strip_icc():focal(736x362:738x364)/sofia-loren-oscar-win-011525-f6e02e8a4fd445fab16b5c10e6e59a09.jpg)

Die Ehe von Sophia Loren und Carlo Ponti ist kein dekoratives Bild an der Wand des 20. Jahrhunderts, sondern eine Collage aus Wunden und Willen. Italienisches Eherecht, kirchliche Macht, öffentlicher Moralismus – ein System, das Menschen zu Grenzgängen zwingt, wenn sie sich nicht fügen wollen. Die Stellvertreterheirat in Mexiko, das Exil in Frankreich, acht Jahre zwischen Gültigkeit und Ungültigkeit: Es sind Kapitel, die die Privatsphäre zur öffentlichen Sache machten.

Und doch ist diese Geschichte keine Parabel über Sieg oder Niederlage, sondern über Beharrlichkeit. Loren wählte gegen den leichten Glanz – und für die schwere Treue. Sie zahlte mit Demütigungen und Verlusten, gewann aber eine Form von Zugehörigkeit, die sie bis heute trägt. Ihre Worte wirken wie ein Resümee über Liebe und Erinnerung zugleich: Die Zeit heilt nicht alles. Manche Wunden sollen nicht geschlossen werden, weil im Erinnern ein Mensch weiterlebt.

So bleibt, jenseits des Glamours, ein Satz, den diese Biografie buchstabiert: Große Liebe ist selten makellos, oft unbequem – und manchmal nur zu haben, wenn man sie gegen die Welt verteidigt. In der Ehe von Sophia Loren und Carlo Ponti zeigt sich genau das: unperfekt, geprüft, unzerbrechlich.