„Sofort ist man in der Nazi-Ecke!“ – Vince Ebert bei Maischberger und die Farce einer offenen Debatte

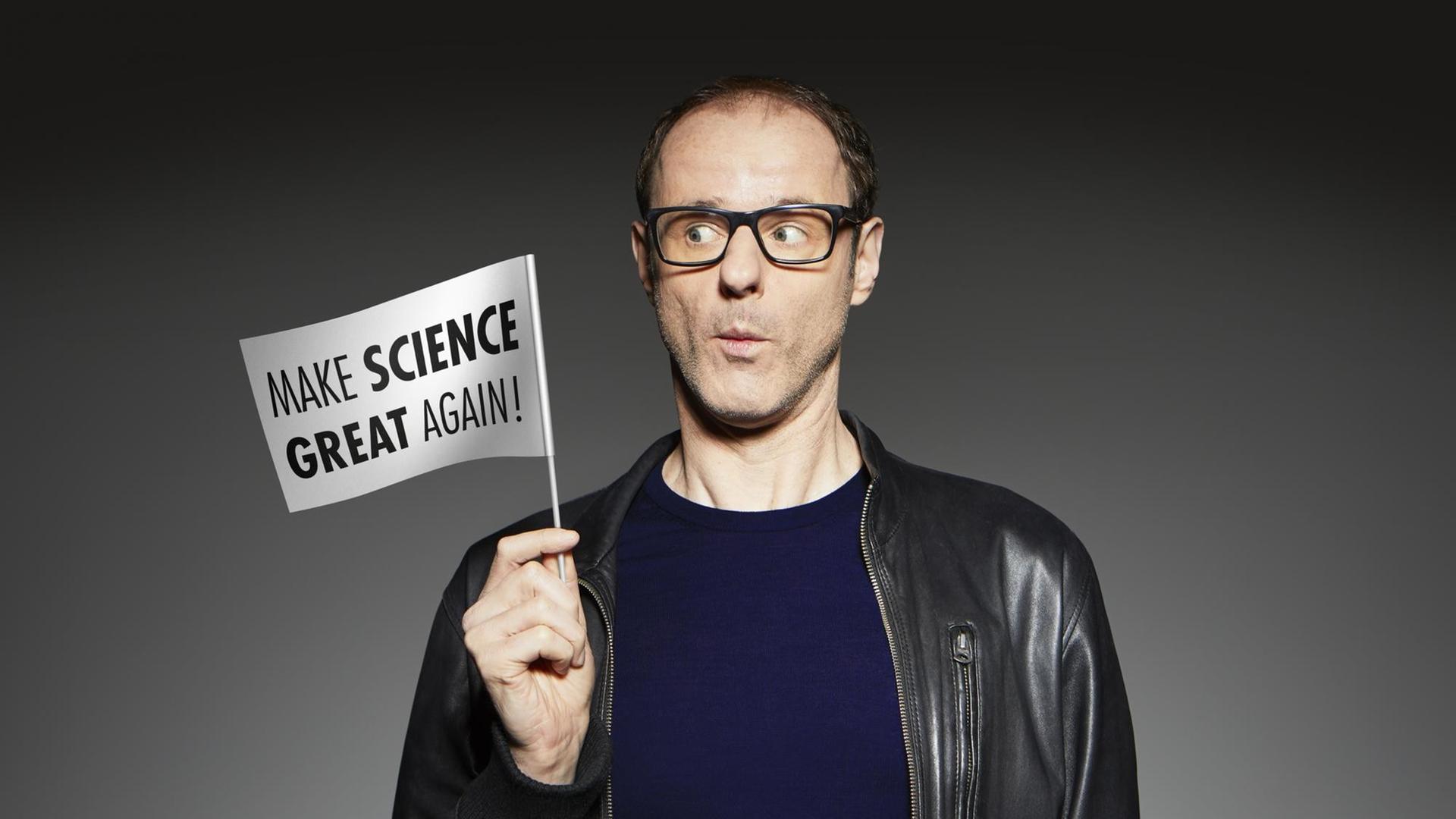

Es war einer dieser Abende, an denen die deutsche Talkshowlandschaft wieder zeigte, wie eng der Meinungskorridor geworden ist. Maischberger, Mittwochabend, ein vertrautes Setting: drei Stimmen von links bis linksliberal – und ein einzelner Gast, der sich traut, das Undenkbare zu sagen. Diesmal: Vince Ebert, Physiker, Kabarettist, Rationalist – und plötzlich der neue Buhmann einer Runde, die längst aufgehört hat, Widerspruch auszuhalten.

Schon nach wenigen Minuten krachte es. Ebert sprach einen Satz, den Millionen Menschen in diesem Land unterschreiben würden: „Wir müssen Weihnachtsmärkte mit Betonpollern schützen – das ist doch lächerlich!“ Es war kein Aufruf zur Hetze, keine plumpe Parole, sondern eine bittere Feststellung. Die Kamera fing ein, wie er ruhig, fast resigniert, in die Runde blickte. Doch kaum fiel das Wort „lächerlich“, veränderte sich die Atmosphäre. Gesichter erstarrten, Stirnen zogen sich zusammen, und irgendwo im Studio hörte man das leise Klirren der Empörung.

Denn Ebert sprach über das, was viele nur noch hinter vorgehaltener Hand erwähnen: Angst. Die wachsende Unsicherheit auf Straßen und Plätzen. Und die Absurdität, dass man über Ursachen kaum noch reden darf, ohne sofort als „rechts“ abgestempelt zu werden. „Ich biete Zahlen, ich biete Statistiken, top abgesicherte Sachen – sofort ist man in der Nazi-Ecke“, sagte er später im Gespräch. Ein Satz, der wie ein Brennglas das Problem offenlegt, das längst größer ist als die Frage nach Migration oder Integration: das Schweigen.

Doch während Ebert versuchte, rationale Argumente anzuführen, übernahmen andere das moralische Terrain. Ulrike Herrmann, die Dauergästin der öffentlich-rechtlichen Empörungsmaschinerie, reagierte prompt: Es sei „rassistisch“, überhaupt von einem Problem im Stadtbild zu sprechen. Jeder, der auf Sicherheitsprobleme hinweise, würde „Menschen mit Migrationshintergrund pauschal diskriminieren“. Die übliche Schablone also: Kritik = Rassismus. Fakten? Zweitrangig.

Man konnte fast spüren, wie das Publikum innerlich zwischen Zustimmung und Angst schwankte. Einige klatschten, leise, vorsichtig. Vielleicht, weil sie wussten: Zustimmung zu Ebert könnte man falsch verstehen. Willkommen in einem Land, in dem selbst Beifall verdächtig ist.

Interessant war, wie Ebert reagierte – ruhig, sachlich, unaufgeregt. Kein Populismus, keine Parolen. Nur Beobachtungen. Dass Weihnachtsmärkte heute Poller brauchen. Dass Frauen sich nachts in manchen Vierteln unsicher fühlen. Dass Polizisten im Dienst von „neuen Realitäten“ sprechen, die man politisch lieber nicht benennt. Dinge, die man sehen könnte, wenn man wollte.

Doch in der Welt von Maischberger gilt: Wer die Realität benennt, hat das falsche Framing. Und so geschah, was immer geschieht: Der Diskurs kippte von Argument auf Gesinnung. Die Diskussion über Sicherheitsstatistiken wurde zu einem Tribunal über Moral. Wer sich auf Zahlen beruft, verliert gegen die, die sich auf Gefühle berufen – vorausgesetzt, es sind die richtigen Gefühle.

„Natürlich soll man keine Menschen pauschal verdächtigen“, hätte Ebert sagen können, „aber darf man deshalb Probleme nicht mehr benennen?“ Doch die Runde war längst in vertrauten Rollen erstarrt: links-moralisch versus rational-pragmatisch. Die Angst, „falsch zu denken“, war greifbar – nicht bei Ebert, sondern bei den anderen.

Besonders bezeichnend: Als das Thema „Meinungsfreiheit“ aufkam, wich man aus. Ebert erwähnte Fälle, in denen konservative Wissenschaftler oder Journalisten wegen harmloser Tweets juristisch belangt wurden. Reaktion der Runde? Schulterzucken. Ulrike Herrmann konterte trocken: „Das war die Staatsanwaltschaft, nicht ich.“ Als ob das den Kern träfe.

Was bleibt, ist ein merkwürdiges Gefühl: Ein Mann, der an Zahlen glaubt, wird in eine Ecke gedrängt, während jene, die sich im moralischen Nebel bewegen, sich als Hüter der Demokratie fühlen. Vielleicht ist genau das das Drama des heutigen Deutschlands – ein Land, das sich gern tolerant nennt, aber immer intoleranter gegenüber Abweichung wird.

Vince Ebert ging an diesem Abend nicht als Sieger hervor – das war auch nie sein Ziel. Aber er zeigte, was Mut heute bedeutet: einfach nur zu sagen, was ist. Kein Geschrei, keine Ideologie, nur Realität. Und die ist – das spürte man in dieser Sendung besonders – für viele schwerer zu ertragen als jede Provokation.

Am Ende blieb ein stiller Applaus. Nicht laut, nicht triumphal, eher wie ein Zeichen: „Danke, dass Sie gesagt haben, was wir nicht mehr dürfen.“

In Zeiten, in denen Worte gefährlicher sind als Taten, war das fast schon revolutionär.