„Ich habe wieder gelernt zu lieben“ – Christian Neureuther über Trauer, Trost und einen leisen Neubeginn

Zwei Jahre nach dem Tod von Rosi Mittermaier öffnet sich die Ski-Legende – und erzählt von Schmerz, Erinnerung und einer neuen Zärtlichkeit, die das Herz behutsam zurück ins Leben führt.

Es sind Sätze, die lange in der Luft stehen bleiben: „Ich habe wieder gelernt zu lieben.“ Als Christian Neureuther diesen Satz in einem Fernsehgespräch ausspricht, ist es still im Studio. Still – wie in den vergangenen zwei Jahren, in denen er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Seit jenem 4. Januar 2023, an dem Deutschland um „Gold-Rosi“ Mittermaier trauerte, war der Mann an ihrer Seite kaum noch zu sehen. Jetzt bricht er sein Schweigen – nicht dramaturgisch, sondern leise, tastend, achtsam. Und er erzählt eine Geschichte, die zeigt, wie Trauer und Hoffnung nebeneinander existieren können, ohne einander zu verraten.

Die große Liebe, die Deutschland bewegte

Über Jahrzehnte galten Rosi Mittermaier und Christian Neureuther als Paar, das Sportgeschichte und Herzenswärme vereint. Sie, die strahlende Olympiasiegerin von Innsbruck 1976, geerdet, heiter, zupackend. Er, der elegante Slalomkünstler aus Garmisch-Partenkirchen, von Charme und Ehrgeiz getragen. Ihre Verbindung war nie Show, sondern Verlässlichkeit. 1980 heiraten sie – fern der großen Bühne, in einer kleinen Kapelle, begleitet von den Bergen, die sie liebten. Später werden sie Mentoren, Moderatoren, Nachbarn von nebenan. Ein Team, das jungen Talenten Mut macht, das mit Bodenhaftung glänzt statt mit Glamour.

Als 1984 Sohn Felix zur Welt kommt, wächst die Partnerschaft in den Familienalltag hinein: Kräuter im Garten, erste Schwünge im Schnee, Gespräche über Fairness und Demut. Ihre Biografie kennt Höhen – Siege, Preise, Bühnen – und Tiefen: Krankheiten, Unfälle, Reha. Doch die Konstante bleibt: „Wir schaffen das. Zusammen.“

Abschied und die Stille danach

Die letzten Monate von Rosi Mittermaier sind geprägt von einem Kampf, der unsichtbar und unberechenbar ist. Eine Krebsdiagnose, Klinikgänge, Hoffnungen, Rückschläge. Wer dabei war, beschreibt eine Nähe, die Worte überflüssig macht. Hände, die sich finden. Blicke, die sprechen. Als Rosi geht, bleibt ein Haus voller Erinnerung: der Ofen, an dem Winterabende verglühten, die Küche mit der Kräutersuppe, die Bilder an der Wand. Und die Leerstelle, die alles verändert.

Neureuther zieht sich zurück. Tee für zwei – und doch nur eine Tasse, der zweite Stuhl leer. Spaziergänge zum Friedhof, ein schlichter Grabstein, eine Zeile: „Du bleibst mein Licht.“ Es ist jene Phase, in der Trauer lauter ist als jedes Wort. Und doch: Wer genau hinschaut, erkennt die ersten Bewegungen der Seele. Er beginnt zu schreiben. Briefe an Rosi, Erinnerungsfetzen, Gedanken. Sätze, die wie kleine Stege über einen reißenden Fluss gelegt werden.

Erinnern, ohne zu erstarren

Familie wird Halt. Felix, inzwischen Vater, kommt mit der Enkeltochter vorbei; gemeinsame Wege werden wieder kürzer, das Lachen eines Kindes lichtet den Raum. Aus den Notizen entsteht ein leises Vermächtnis – nicht als großes Buch der Ratschläge, sondern als behutsame Kartografie der Liebe. Gleichzeitig wächst die Idee, Rosis Geist in Taten zu übersetzen: Hilfe für andere, wo die Zeit schwer wird. So entsteht die Rosi-Mittermaier-Stiftung, die krebskranke Kinder und ihre Familien unterstützt. „Sie hätte das gewollt“, sagt Neureuther. Es ist ein Satz, der wirkt wie ein Versprechen.

Der Moment der Öffnung

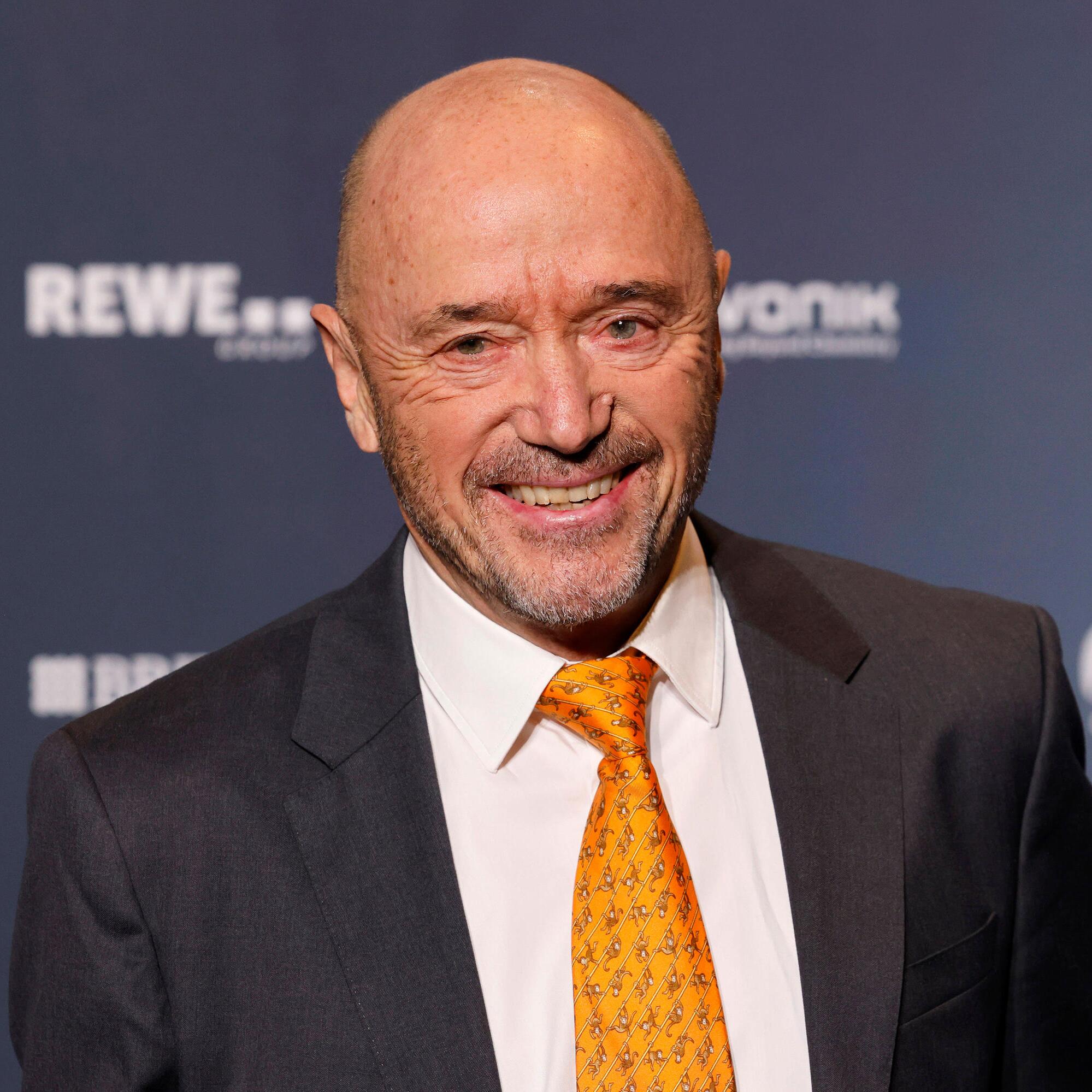

Im Frühjahr 2025 wagt er den Schritt zurück auf eine öffentliche Bühne. Viele erwarten einen Rückblick auf eine große Liebe. Er liefert ihn – und noch mehr. Er spricht über etwas, das in Deutschland noch immer ein Tabu berührt: die Möglichkeit einer neuen Nähe nach dem Verlust. Nicht als Ersatz, nicht als Konkurrenz, sondern als Form der Heilung.

Neureuther erzählt von Helga, einer ehemaligen Grundschullehrerin aus dem Chiemgau. Das erste Kennenlernen: ein Yogakurs für Senioren, flüchtige Grüße, dann Gespräche über Wege, Wälder, Wetter. Am Anfang sind es Spaziergänge, später gemeinsame Rituale: Lesen auf der Terrasse, Kochen einfacher Gerichte, ein Gang durch den Regen, nach dem der Tee wieder wärmt. Helga versucht nicht, Rosi zu verdrängen. Im Gegenteil: Sie hört zu, wenn er von seiner Frau spricht. Das ist der Punkt, sagt er, an dem er begreift: „Es geht nicht um Ersatz, es geht um Heilung.“

Öffentliche Reaktionen – und die stille Mehrheit

Was folgt, sind Zuschriften aus dem ganzen Land. Menschen, die selbst Abschiede hinter sich haben, die Jahre schweigend waren, trauen sich, von neu gefundenen Zuneigungen zu erzählen. Ein Muster wird sichtbar: Im hohen Alter entstehen Liebesgeschichten, die weniger von Feuerwerk leben als von Verlässlichkeit. „Wandern mit neuen Schuhen auf bekannten Pfaden“, so beschreibt es Neureuther sinnbildlich – ein Bild, das hängen bleibt.

Natürlich gibt es auch skeptische Stimmen. Darf man das? So früh? So spät? Fragen, die weniger über den Betroffenen aussagen als über gesellschaftliche Erwartungen. Neureuthers Antwort ist entwaffnend einfach: Liebe ist kein Nullsummenspiel. Wer trauert, liebt. Wer sich wieder öffnet, verrät nicht – er versöhnt sich mit der Zeit.

Der Alltag des Neubeginns

Die neue Zärtlichkeit ist nicht spektakulär. Gerade darin liegt ihre Kraft. Helga bringt andere Rhythmen in sein Leben: Meditation, Barfußgehen über nasses Gras, kleine Zettel mit Sätzen, die den Tag freundlicher machen. Neureuther entdeckt Aquarellmalerei – eine langsame Kunst, die Geduld lehrt und mit Wasser arbeitet, das eigene Wege sucht. Er trägt bei Benefizläufen ein altes Tuch von Rosi am Handgelenk – kein Schlussstrich, ein Zeichen der Verbundenheit.

Er und Helga planen keine großen Reisen, keine symbolischen Akte. Stattdessen setzen sie „kleine Ziele“: eine Bank am Waldweg, ein Leseabend im Dorf, Besuche bei Freunden. Es ist diese Normalität, die in Zeiten der Übertreibung fast radikal wirkt. Und es ist genau die Normalität, die trauernden Herzen oft am meisten fehlt.

Was bleibt – und was weitergeht

Mit dem neuen Mut wächst auch die Wirkung nach außen. Als Schirmherr spricht Neureuther über Trauerarbeit, über Altern, über das Loslassen – und darüber, wie man wieder ins Leben eintritt, ohne die Vergangenheit zu verlassen. Die Stiftung gewinnt an Strahlkraft; aus Spenden werden konkrete Plätze und Programme. In Reit im Winkl begegnet man ihm wieder häufiger: aufrecht, offen, mit der Ruhe eines Menschen, der weiß, dass Liebe viele Formen kennt.

„Rosi war mein erster Atemzug der Liebe, und Helga hilft mir, wieder zu atmen“, sagt er. Ein Satz, der die Gleichzeitigkeit erlaubt: Dankbarkeit und Neugier, Erinnerung und Gegenwart. Wer das verstünde, so wirkt es, würde Trauer nicht länger als Tunnel sehen, sondern als Tal, in dem es auch Wiesen gibt.

Ein Lehrstück über Würde

Die Geschichte von Christian Neureuther ist keine Heldensaga, kein Ratgeber, kein Märchen. Sie ist ein Lehrstück darüber, wie man würdevoll mit dem Unabänderlichen umgeht. Sie zeigt, dass Stärke nicht im Verdrängen liegt, sondern im Aushalten – und im Mut, die Hand zu nehmen, die sich später unerwartet anbietet. Sie erinnert daran, dass das Herz kein Archiv ist, das nur eine Akte fasst. Es ist ein Raum, in dem Erinnerungen wohnen dürfen, ohne neue Begegnungen auszusperren.

Am Ende steht kein Happy End, sondern ein offenes Weiter. Ein Mann, der nie der lauteste war, findet Worte für das, wofür es selten Sprache gibt. Er trauert – und er liebt. Beides zugleich. Darin liegt die ganze, stille Revolution dieses Neubeginns.