Im Kreuzfeuer der Kulturkritik: Warum John Cleese sein Meisterwerk „Das Leben des Brian“ bis aufs Bl.ut verteidigt

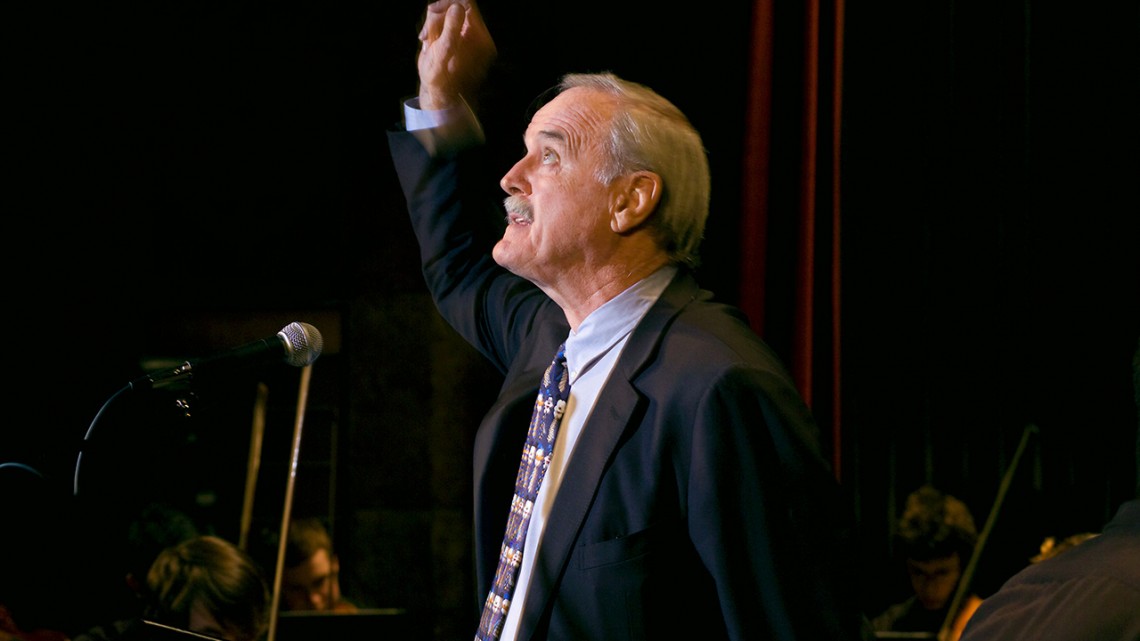

In einer Zeit, in der Denkmäler gestürzt und Klassiker umgeschrieben werden, erhebt sich eine Ikone des britischen Humors als Fels in der Brandung der modernen Sittenwächter. John Cleese, das legendäre Gründungsmitglied von Monty Python, hat eine klare und unmissverständliche Botschaft an die Welt gesendet: Sein Meisterwerk, die brillante Satire „Das Leben des Brian“ aus dem Jahr 1979, bleibt unantastbar. Trotz wachsender Kritik und dem Druck, den Film an heutige soziale Normen anzupassen, weigert sich der 84-jährige Komiker vehement, auch nur eine einzige Szene zu ändern. Seine Haltung ist mehr als nur die Sturheit eines alternden Künstlers; es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Kunstfreiheit und ein direkter Angriff auf die sogenannte „Cancel Culture“.

Um die Tragweite von Cleeses Entscheidung zu verstehen, muss man sich die Sprengkraft des Films selbst vergegenwärtigen. Als „Das Leben des Brian“ 1979 in die Kinos kam, löste er einen globalen Aufschrei aus. Der Film erzählt die Geschichte von Brian Cohen, einem unglücklichen jungen Mann, der zur selben Zeit wie Jesus geboren wird und fortan fälschlicherweise für den Messias gehalten wird. Die Pythons nahmen dabei nicht Jesus selbst, sondern die blinde Gefolgschaft, die Dogmatik organisierter Religionen und die Absurditäten politischer Bewegungen aufs Korn. Doch diese feine Unterscheidung ging vielen Kritikern damals verloren. Der Vorwurf der Blasphemie hallte durch die Medien. In Ländern wie Irland und Norwegen wurde der Film verboten, in Großbritannien protestierten religiöse Gruppen vor den Kinos, und die Debatte über die Grenzen der Satire erreichte einen ersten Siedepunkt.

Vier Jahrzehnte später scheint sich die Geschichte zu wiederholen, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Die Kritik von heute zielt weniger auf Blasphemie ab. Stattdessen werden Szenen unter die Lupe genommen, die aus der Perspektive moderner Identitätspolitik als problematisch gelten. Ein zentraler Punkt ist die berühmte Szene, in der die Figur Stan, gespielt von Eric Idle, darauf besteht, „Loretta“ genannt zu werden und als Frau das Recht einfordert, Babys zu bekommen. Cleeses Charakter, Reg, antwortet darauf mit logischer, aber schroffer Ablehnung. Was damals als absurde Satire auf dogmatische Revolutionsgruppen gedacht war, wird heute von einigen als transphob interpretiert.

Genau hier liegt der Kern des Konflikts, den Cleese so unnachgiebig führt. Für ihn ist der Kontext alles. Er argumentiert, dass Komik, die aus ihrer Zeit gerissen wird, ihre Bedeutung verliert und missverstanden werden muss. Eine Komödie, so Cleese, müsse die Freiheit haben, Ideen zu überzeichnen und zu verspotten, ohne sich ständig um die potenziellen Befindlichkeiten jeder einzelnen Gruppe zu sorgen. In zahlreichen Interviews betonte er, dass das Ziel von Monty Python stets war, Autoritäten und starre Denkweisen zu hinterfragen – niemals, verletzliche Minderheiten anzugreifen. Seiner Meinung nach hat die heutige Kultur eine gefährliche Tendenz entwickelt, keinen Unterschied mehr zwischen der Darstellung einer Haltung und der Befürwortung dieser Haltung zu machen.

Cleeses Kampf ist daher nicht nur eine Verteidigung seines eigenen Werks, sondern ein Kampf um die Seele der Komödie selbst. Er sieht eine Kunstform in Gefahr, die seiner Überzeugung nach von Natur aus respektlos und anarchisch sein muss, um zu funktionieren. „Wenn man anfängt, sich Sorgen zu machen, jemanden zu beleidigen, dann kann man keine Komödie mehr machen. Das ist der Tod des Humors“, so eine seiner oft zitierten Aussagen. Für ihn ist die Forderung nach Änderungen an „Das Leben des Brian“ symptomatisch für eine Kultur, die Sicherheit über Freiheit und Gefühl über Intellekt stellt. Er kritisiert eine Atmosphäre, in der Kreative aus Angst vor öffentlichen Anprangerungen in eine präventive Selbstzensur verfallen.

Diese Haltung macht ihn zu einer polarisierenden Figur. Für seine Anhänger ist er ein Held der Meinungsfreiheit, der letzte aufrechte Kämpfer gegen einen übergriffigen Zeitgeist. Sie feiern seine Weigerung, vor dem Druck einzuknicken, als notwendigen Akt des Widerstands. Sie argumentieren, dass die Anpassung von Kunstwerken an den jeweiligen moralischen Kompass der Gegenwart zu einer Verarmung der Kultur führen würde. Wenn wir anfangen, Shakespeare wegen seines Sexismus oder Mark Twain wegen seiner Sprache zu zensieren, wo ziehen wir die Grenze? Kunst, so ihr Credo, ist auch ein historisches Dokument, das die Werte und Widersprüche seiner Entstehungszeit widerspiegelt.

Für seine Kritiker hingegen ist Cleese ein Mann, der den Anschluss an die moderne Welt verloren hat. Sie werfen ihm vor, unempfänglich für die berechtigten Anliegen von marginalisierten Gruppen zu sein und unter dem Deckmantel der „Kunstfreiheit“ verletzende Stereotypen zu verteidigen. Sie argumentieren, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat und dass auch die Kunst eine Verantwortung trägt. Witze, die auf Kosten von Minderheiten gemacht werden, seien kein Zeichen von mutiger Satire, sondern von überholtem Privileg. Die Forderung nach einer Überarbeitung sei kein Akt der Zensur, sondern der Versuch, einen Klassiker für ein neues, bewussteres Publikum zugänglich zu machen, ohne verletzende Elemente zu reproduzieren.

Doch John Cleese bleibt unerschütterlich. Seine Entscheidung, „Das Leben des Brian“ in seiner ursprünglichen Form zu bewahren, ist ein klares Statement. Es ist die Botschaft, dass Kunst nicht dazu da ist, zu trösten oder zu bestätigen, sondern um herauszufordern, zu provozieren und zum Denken anzuregen. Ein Film wie „Das Leben des Brian“ überlebt nicht trotz seiner Kontroversen, sondern wegen ihnen. Er zwingt jede Generation aufs Neue, über die Grenzen des Sagbaren, die Natur des Glaubens und die Absurdität menschlichen Verhaltens zu verhandeln.

Letztendlich geht es bei dieser Debatte um mehr als nur einen Film. Es geht um die grundlegende Frage, wie wir als Gesellschaft mit unserer eigenen kulturellen Vergangenheit umgehen. Löschen oder kontextualisieren wir? Passen wir an oder akzeptieren wir das Unbequeme? John Cleese hat seine Antwort gegeben. Indem er sein Werk schützt, schützt er auch die Idee, dass wahre Kunst die Zeit überdauern muss – nicht indem sie sich dem Wandel beugt, sondern indem sie ihn herausfordert. „Das Leben des Brian“ wird also bleiben, wie er ist: eine brillante, respektlose, manchmal unbequeme, aber vor allem zeitlose Satire, die uns daran erinnert, immer auf die helle Seite des Lebens zu schauen – selbst wenn wir am Kreuz hängen.