Der Schatten der Trennung: Passivität als Stigma

Ein entscheidender Moment, der diesen Zweifel historisch untermauerte, war die Trennung im Jahr 2018 [Trennung]. Die Bekanntgabe des Beziehungs-Endes nach mehr als einem Jahrzehnt schockierte die Millionen von Fans. Als wenige Wochen später bekannt wurde, dass Helene bereits einen neuen Partner hatte, richtete sich die kritische Frage unweigerlich an Florian: Hat er es versäumt, um die Beziehung zu kämpfen? [Versäumnis]

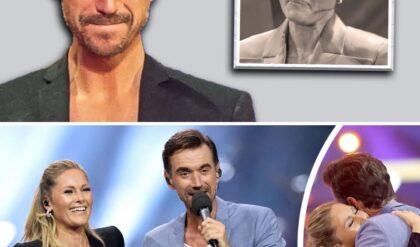

Florian Silbereisen wählte in dieser Zeit die Haltung des Gentleman: Er blieb ruhig, ließ Spekulationen über sein Privatleben auf sich beruhen und respektierte die Entscheidung [Gentleman]. Diese Würde brachte ihm zwar große Sympathien ein, manifestierte aber gleichzeitig das Bild eines Mannes, der sich „nie wirklich gegen das Ende der Beziehung stellte“ [Gentleman].

Die Haltung, die in der Öffentlichkeit als gelassen und würdevoll interpretiert wurde, trug in sich den Vorwurf der Passivität [Passivität]. War es wirklich die Stärke eines Mannes, der loslassen kann? Oder war es die Unfähigkeit, in einer existenziellen Krise die nötige Entschlossenheit zu zeigen und um das Glück zu ringen? Der spätere Berufserfolg, als er seine Energie in neue TV-Projekte (wie Deutschland sucht den Superstar) steckte, konnte die Frage nach seiner privaten Stärke nicht mehr ungeschehen machen [Berufserfolg]. Das private Vakuum blieb, überschattet von der ungeklärten Frage nach seiner “privaten Stärke” [Berufserfolg].

Die finale Infragestellung: Was bedeutet “Mann” sein?

Jahre später, im Jahr 2025, schlägt der angebliche Satz von Helene Fischer nun wie eine späte, definitive Bewertung des gesamten Beziehungsgefüges ein. Die Worte – „Florian ist nicht der Mann, den ihr alle glaubt“ – stellen seine Rolle final infrage [2025].

Die Diskussion dreht sich nun nicht mehr nur um die Trennung, sondern um die Kernattribute seiner Persönlichkeit: Hat er die Verantwortung getragen, die die Öffentlichkeit einem Mann zuschreibt? Oder war er der Mann, der es aus Mangel an Entschlossenheit zuließ, dass die Dinge zerfielen [Entschlossenheit]? Die Öffentlichkeit ist in ihrer Einschätzung gespalten: Für die einen ist er der Mann, der nie aufgab und aus der Krise gestärkt hervorging, für die anderen der Mann, der sich nicht genügend wehrte [Spaltung].

Dieser Konflikt beleuchtet die tief sitzenden gesellschaftlichen Erwartungen an „Männlichkeit“ und „Stärke“. Von männlichen Ikonen wird erwartet, dass sie dominant, entscheidungsfreudig und kämpferisch sind. Florian Silbereisen, die personifizierte Harmonie, scheint dieser archaischen Erwartung in den Augen seiner Ex-Partnerin nicht entsprochen zu haben. Sein Schweigen zu den Gerüchten, das er beibehielt, wurde von vielen als Würde, von anderen als fortgesetzte Passivität empfunden [Schweigen].

Der Fall Silbereisen wird damit zu einer philosophischen Betrachtung: Was bedeutet es wirklich, ein „starker“ Mann zu sein? Ist Stärke immer gleichbedeutend mit Konfrontation und Dominanz, oder kann sie sich auch in Würde und Loslassen manifestieren? Die Ironie liegt darin, dass seine größte öffentliche Stärke – die Gelassenheit und die souveräne Beherrschung des Showgeschäfts – privat als Schwäche interpretiert wird.

Die Geschichte von Helene Fischer und Florian Silbereisen ist damit ein offenes Kapitel, das die Öffentlichkeit weiterhin beschäftigen wird. Sie zeigt, dass auch die größten Stars nicht immer die Rollen spielen, die wir ihnen zuschreiben [Fazit]. Sie sind Menschen mit Schwächen und Unsicherheiten, die nicht immer den teils überhöhten Erwartungen entsprechen, die wir an sie stellen. Der Mythos Silbereisen ist zerstört, aber die menschlichen Facetten, die nun zum Vorschein kommen, machen ihn vielleicht zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich greifbar und menschlich.