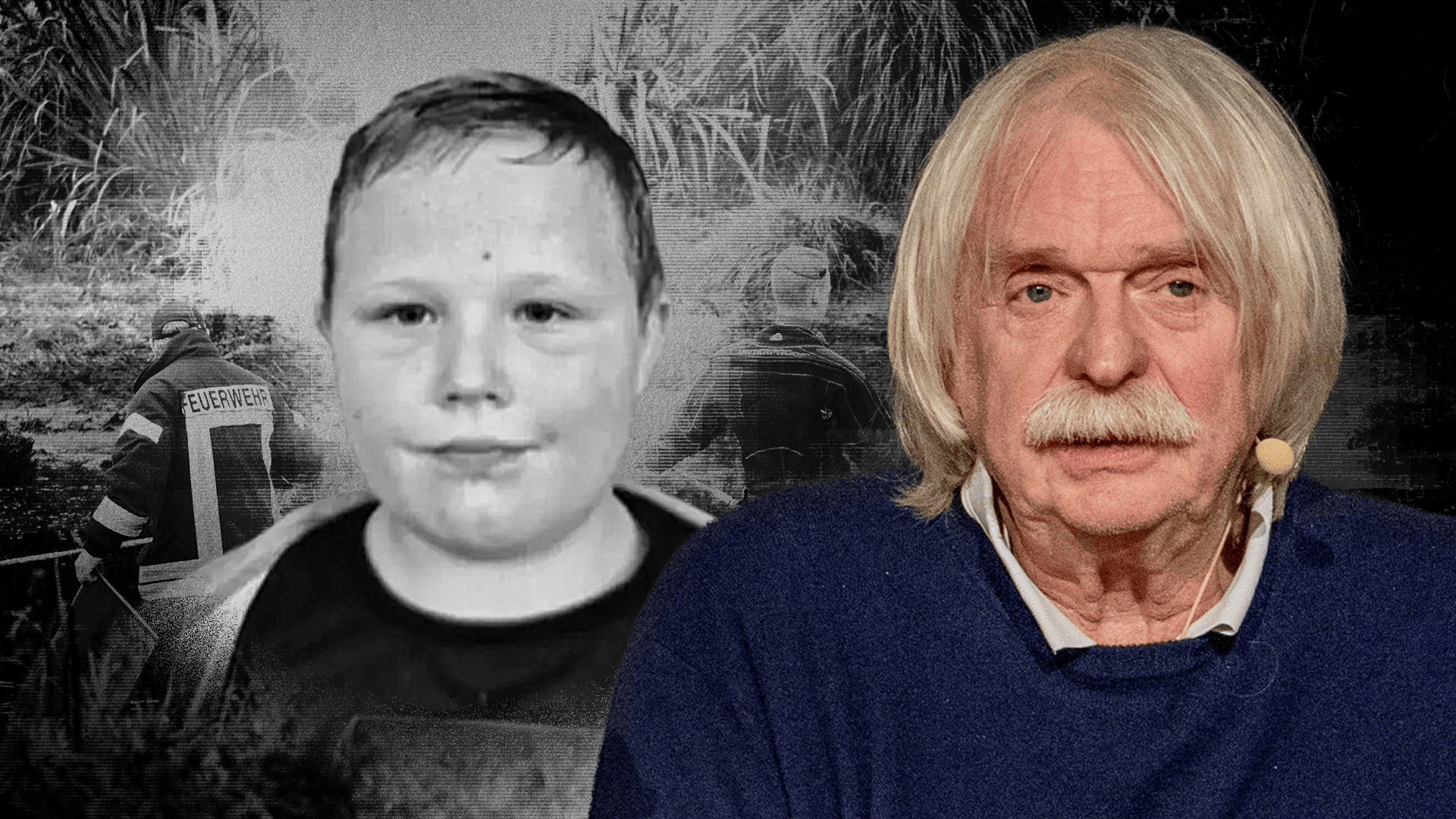

In den frühen Morgenstunden, als der Nebel noch schwer über dem See von Güstrov hing, soll Deutschlands bekanntester Profiler Axel Petermann zu seinen Kollegen gesagt haben: “In vier Jahrzehnten habe ich vieles gesehen, aber so ein Fall hat mich noch nie der Art verstört.” Diese Worte gesprochen von einem Mann, der sonst jede Emotion beherrscht, markieren den Beginn eines kriminalistischen Albtraums.

Denn den Unterlagen der Ermittler fand er ein Detail so klein, so unscheinbar, dass es beinahe in der Masse der Fundstücke verschwunden wäre. Und doch könnte es genau das sein, was den wahren Ablauf der letzten Stunden des achtjährigen Fabian erklärt.

Ein halb verkohlter Handschuh achtlos im nassen Laub liegend mit Spuren, die weder zu dem Fundort der Leiche noch zu den offiziellen Rekonstruktionen passen. Ein Handschuh, der nach Petermanns Einschätzung eher eine Botschaft darstellt als ein Zufallsfund. Während die Kamera langsam über das matte Wasser des Sees gleitet, entsteht das beklemmende Gefühl, dass jemand versucht hat, die Wahrheit hinter einer feurigen Inszenierung zu verstecken.

Wer würde einen Handschuh tragen, eine Leiche verbrennen und den Handschuh dann in perfekter Sichtweite liegen lassen? Wer hätte etwas davon, eine Geschichte zu erfinden, die die Ermittlungen bewusst in die falsche Richtung lenkt? Petermann sagt, wenn ein Täter eine Szene beeinflusst, dann will er etwas mitteilen, aber nie das, was wir auf den ersten Blick sehen.

Und genau hier beginnt die Spur, die er entdeckt hat. Wenn ihr solche ehrlichen Geschichten schätzt, unterstützt uns mit einem Like, einem Kommentar und einem Abo. Gemeinsam erzählen wir, was sonst keiner erzählt. Als die Nachricht von Fabians Verschwinden am Morgen des 10. Oktober Güstrof erschütterte, ahnte noch niemand, dass sich daraus einer der rätselhaftesten Kriminalfälle Mecklenburg Vorpommerns entwickeln würde.

Der Achtjährige war nach Angaben der Familie wie gewohnt zur Schule aufgebrochen. Doch schon wenige Stunden später meldeten Lehrer, er sei niemals angekommen. Eine Suchaaktion begann erst hektisch, dann immer verzweifelter, während die Polizei die Wege rekonstruierte, die Fabian am Morgen genommen haben könnte. Vier Tage später wurde die Hoffnung grausam beendet.

In der Nähe eines abgelegenen Sees, am Rand eines schmalen Waldstücks entdeckten Einsatzkräfte einen teilweise verbrannten Kinderkörper. Stoffreste Asche, verkohlte Äste, ein Bild, das selbsterfahrene Ermittler erschütterte. Die Identität bestätigte man kurz darauf und für die Stadt begann ein neuer Albtraum die Frage, wer einem Kind so etwas antun konnte.

Schnell geriet eine Person in den Fokus die ehemalige Partnerin von Fabians Vater, eine Frau, die laut Nachbarn und Bekannten in den Monaten zuvor eine schwierige Trennung durchlebt hatte. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es Streit gegeben haben, Spannungen, unklare Vorfälle. Doch trotz dieser Hintergründe lagen der Polizei weder ein Tatwerkzeug noch brauchbare DNA Spuren vor.

Die Ermittler betontten mehrfach, dass sie keine eindeutigen kriminaltechnischen Beweise hätten, um die Verdächtige eindeutig zu belasten. Und trotzdem wurde sie festgenommen, nicht zuletzt wegen ihrer völligen Aussageverweigerung. Seit ihrer Festnahme schweigt sie vollständig: “Kein Wort zu Fabian, kein Wort zum Tag des Verschwindens, kein Wort zu den Vorwürfen.

” Dieses Schweigen verstärkte zwar den Verdacht, aber es schuf auch ein gefährliches Vakuum. Je weniger Informationen vorlagen, desto mehr wuchs die Unsicherheit darüber, ob die Ermittlungen wirklich in die richtige Richtung verliefen. In der Öffentlichkeit begann ein Streit darüber, ob man einer emotional belasteten, aber unbewiesenen Theorie folgte, nur weil es an Alternativen fehlte.

Güstrov, eine ansonsten ruhige Kleinstadt, verwandelte sich innerhalb weniger Tage in ein Zentrum der Spekulationen. Medien wie Bild, RTL, NTV und regionale Blätter berichteten im Stundentakt. Experten diskutierten über mögliche Szenarien und genau in dieser Atmosphäre der Verwirrung entschieden die Ermittler jemanden einzuschalten, der eine völlig neue Perspektive liefern sollte.

Profiler Axel Petermann. Er erhielt die Akten, die Fotos, die Fundberichte, die ersten Obduktionsnotizen und die Chronologie der Suchaktionen. Was als routinemäßige Zweitmeinung geplant war, entwickelt sich für Petermann jedoch rasch zu einem Fall, der ihn mehr verunsicherte als viele seiner früheren Mordermittlungen.

Besonders irritierte ihn die Kombination aus kaum vorhandenen Spuren, einem ungewöhnlich inszenierten Fundort und einer Verdächtigen, deren Motiv zwar denkbar, aber kriminalistisch keineswegs schlüssig war. Je tiefer er sich in die Unterlagen vertiefte, desto deutlicher spürte er, irgendetwas an diesem Fall passt nicht zusammen.

Und vielleicht wurde die entscheidende Spur von Anfang an übersehen. Je tiefer sich Axel Petermann in die Akten vertiefte, desto deutlicher wurde ihm, dass dieser Fall ohne ein Verständnis der persönlichen Beziehungen rund um Fabian nicht zu lösen war. Denn kaum ein Kind von 8 Jahren verschwindet zufällig. Meistens steckt ein emotionales Umfeld dahinter, das Konflikte, alte Wunden oder verdeckte Spannungen birgt.

Also begann Petermann dort, wo viele Ermittlungen zuvor nur oberflächlich hingeschaut hatten, bei den Verbindungen zwischen Fabian, seinem Vater, der früheren Partnerin des Vaters und möglichen weiteren Personen, die emotional oder zeitlich Nähe zu dem Jungen hatten.

Laut Unterlagen war das Verhältnis zwischen Fabian und der ehemaligen Partnerin des Vaters einst erstaunlich eng gewesen. Nachbarn beschrieben, wie die Frau oft mit Fabian Spielte ihm Geschenke machte oder ihn zu Ausflügen mitnahm. Manche sprachen sogar davon, dass sie den Jungen wie ein eigenes Kind behandelte. Doch nach der Trennung, die laut Medienberichten abrupt und konfliktreich verlaufen sein soll, änderte sich das Bild.

Die Frau zog sich zurück, soll wütend gewesen sein, verletzt, enttäuscht. Einige Bekannte behaupteten, sie habe die Familie nur schwer loslassen können. Andere sprachen dagegen von Menschen, die gern übertreiben und ihre Behauptungen auf hören sagen gründen. Petermann wusste daher, dass er jede dieser Aussagen mit Vorsicht betrachten musste. Dennoch passte ein Muster ins Bild.

Wenn ein Mensch emotional an eine Familie gebunden war und sich plötzlich ausgeschlossen fühlt, entstehen oft impulsive Handlungen geprägt von Schmerz, Eifersucht oder dem Drang Kontrolle zurückzugewinnen. In Fabians Fall war diese emotionale Dynamik besonders heikel.

Der Junge war laut Aussage seiner Lehrer ein sensibles, ruhiges Kind, das Veränderungen im Umfeld stark wahnahm. In den Wochen vor dem Verschwinden soll er häufiger still gewesen sein, weniger kontaktfreudig, manchmal abwesend. Die Schule führte dies zunächst auf Stress zurück.

Doch Petermann fragte sich, ob der Junge vielleicht etwas gespürt oder beobachtet hatte, dass er nicht einordnen konnte. Gleichzeitig fiel dem Profiler auf, dass in der Familie nach der Trennung eine Atmosphäre entstand, die man in der Kriminalpsychologie als emotional destabilisiert bezeichnet. Verlustangst, Spannungen zwischen Erwachsenen, mögliche Vorwürfe wechselnde Rollen.

In solchen Phasen entsteht manchmal ein gefährlicher Sog, in dem einfache Konflikte eskalieren, ohne dass Außenstehende es sofort bemerken. Besonders irritierte Petermann eine Notiz aus einem älteren Gesprächsprotokoll. Ein Bekannter der Familie habe erwähnt. Die frühere Partnerin habe nach der Trennung einmal gesagt, sie wolle ein Kapitel schließen, das nie hätte geöffnet werden dürfen. Eine Waage, aber emotional aufgeladene Aussage.

Andere Zeugenaussagen sprachen davon, dass sie sich ausgeschlossen fühlte, dass sie etwas zurückgewinnen wollte. Wieder andere sagten, sie habe mit der Situation längst abgeschlossen. Für Petermann wurde klar, die Wahrheit lag irgendwo zwischen verletzten Gefühlen, widersprüchlichen Darstellungen und möglicherweise ungeklärten Vorfällen in der Vergangenheit.

Doch der Profiler wusste auch, dass psychologisch auffällige Aussagen allein kein Motiv ersetzen. Deshalb ging er einen Schritt weiter. Er analysierte das Verhalten der Verdächtigen ab dem Zeitpunkt von Fabians Verschwinden. Laut Akten sei sie am Tag des Verschwindens weder erreichbar noch auffällig gewesen. Mehrere Nachrichten blieben unbeantwortet. Zeugen berichteten, sie hätten sie nicht gesehen.

Andere behaupteten, sie wirkte fahrig. Alles unkonkret, alles schwer zu belegen. Aber was Petermann am meisten irritierte, war ihr völliges Schweigen nach der Festnahme. Ein Mensch, der nichts mit einem Verbrechen zu tun hat, zeigt normalerweise Verunsicherung, Empörung, Erklärungsversuche oder zumindest rudimentäre Verteidigungsstrategien.

Doch in diesem Fall nichts, keine Reaktion, kein Versuch sich zu erklären, nicht einmal ein “Ich war es nicht”. Dieses Verhalten interpretierte Petermann nicht als Schuldeingeständnis, sondern als Hinweis auf eine tiefe emotionale Blockade oder als Versuch, Kontrolle über die Situation zu behalten. Für den Profiler war das Schweigen ein wichtiges Puzzleteil, aber keines, das automatisch die Schuld beweist.

Gleichzeitig fiel Petermann auf, dass die Ermittlungen zu anderen Personen in Fabians Umfeld erstaunlich dünn waren. Kaum Nachforschungen zu entfernten Verwandten, zu Bekannten, zu Personen, die zufällig am See gewesen sein könnten. Nichts deutete auf eine dritte Person hin, aber es gab auch keine gründliche Untersuchung solcher Möglichkeiten.

Und genau das beunruhigte Petermann. Wenn sich die Ermittlungen zu sehr auf eine einzige Person konzentrieren, entsteht schnell ein Tunnelblick. Für ihn war daher klar, der wahre Schlüssel lag nicht nur in den Beziehungen der Familie, sondern in der Frage, ob jemand außerhalb dieses Kreises von der emotionalen Instabilität profitieren konnte oder sie bewusst genutzt hatte.

Für Axel Petermann begann der Fall erst richtig, als er die Fotos vom Fundort erneut durchging. Nicht oberflächlich, sondern mit der pedantischen Genauigkeit, die ihn in Deutschland berühmt gemacht hat. Zwischen verkohlten Zweigen, angesenktem Gras und dunklen Ascheschlieren fiel ihm etwas, auf das weder in den Einsatzberichten noch in den späteren Rekonstruktionen wirklich erklärt wurde.

Der verbrannte Handschuh halb verschlungen vom feuchten Waldboden, aber auffällig sauber platziert, fast wie abgelegt, nicht wie verloren. In den Unterlagen stand lediglich Fund eines verkohlten Handschuhs in unmittelbarer Nähe des Leichenfundorts. Doch für Petermann ergab genau diese Formulierung keinen Sinn. Die Umgebung war chaotisch, der Boden uneben, der Brand offenbar unkontrolliert.

Warum also lag der Handschuh so sichtbar, so unversehrt in seiner Position? Er wirkte nicht wie ein Objekt, das zufällig vom Täter aus der Tasche gefallen war, sondern wie ein Hinweis, der bewusst zurückgelassen wurde. Petermann kannte unzählige Fälle, in denen Täter versuchten, Ermittler in die Irre zu führen, indem sie falsche Spuren legten, Kleidungsstücke, Gegenstände, manchmal sogar DNA, die aus einem anderen Kontext stammte. Doch nie passte das Muster so genau wie hier.

Denn der Handschuh war nicht nur verbrannt, er war zu verbrannt. Gerade so stark, dass er dramatisch aussah, aber nicht so stark, dass seine Form unkenntlich wurde. Ein Täter, der wirklich eine Leiche verbrennt, achtet selten darauf, ein Accessoir in dieser Art zu drapieren. In seinen Notizen schrieb Petermann: “Der Handschuh wirkt wie eine konstruierte Nachricht, nicht wie ein authentisches Überbleibsel.

” Je länger er sich mit diesem Detail beschäftigte, desto mehr verdichtete sich der Verdacht, dass jemand den Fundort manipuliert hatte. Vielleicht nicht vollständig, aber genug, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Die offizielle Version lautete: “Der Täter habe die Leiche an Ort und Stelle verbrannt, sei dann hastig geflohen und habe dabei den Handschuh verloren.

” Doch Petermann fragte sich, warum ein Täter bei einem solch riskanten Vorgehen mitten in einem Gebiet das Spaziergänger frequentieren überhaupt einen Handschuh tragen sollte? Und warum nur einen Handschuh zurücklassen? Wo war der zweite? Hatte der Täter ihn absichtlich entfernt oder war er nie vorhanden? Eine weitere Ungereimtheit entdeckte Petermann, als er die Brandspuren analysierte. Der Boden zeigte Anzeichen eines zweifachen Feuerschubs.

Ein erster kleinerer Brandherd, der offenbar versuchte das Gelände zu schwerzen und ein zweiter konzentrierter genau dort, wo die Leiche lag. Das deutete darauf hin, dass der Täter nicht einfach spontan gehandelt hatte. Er hatte Zeit gehabt, Schritte zu wiederholen, Schritte zu korrigieren, vielleicht sogar Spuren zu überdecken, die zu vorsichtbar waren.

In einem Fall wie diesem konnte das fast alles bedeuten, dass der Täter unsicher war, dass er improvisierte oder dass er versuchte, ein falsches Narrativ zu erschaffen. Je mehr Petermann darüber nachdachte, desto deutlicher zeigte sich für ihn ein Muster. Das Feuer wirkte wie ein Verzweiflungsakt, aber der Handschuh wie ein kalkulierter Hinweis. Er schrieb in seinen privaten Anmerkungen: “Wenn zwei Botschaften einander widersprechen, folgt man der, die weniger offensichtlich wirkt.

Und die weniger offensichtliche Botschaft war, der Fundort war möglicherweise nicht der tatsächliche Tatort. Diese Idee passte zu einem weiteren Detail, das ihn schockierte. Die Leiche war nicht vollständig verkohlt, obwohl das Feuer an mehreren Stellen intensiv gewesen war. Das deutete darauf hin, dass der Brand entweder unterbrochen wurde oder dass der Körper bereits teilweise verbrannt war, bevor er an dieser Stelle lag.

Petermann begann alte Fotos zu vergrößern, die Position der Aschereste auszumessen und die Lage der umliegenden Äste zu analysieren. Dabei fiel ihm auf, dass die Ascheverteilung nicht radial, also nicht typisch für ein Feuer vor Ort wirkte, sondern eher linear, als hätte jemand etwas brennendes transportiert. Diese Feststellung passte zu einer Bemerkung eines Feuerwehrmanns, die in den Unterlagen nur als Randnotiz auftauchte.

Ascheband zieht sich vom Waldrand bis zur Fundstelle. Niemand hatte diese Spur ernst genommen. Die Ermittler gingen davon aus, dass Wind oder Tiere die Asche verlagert hatten. Doch Petermann widersprach, deutlich Asche von verbranntem Gewebe verhält sich anders als Holz oder Laubasche. Sie haftet klumpt, bricht in charakteristischen Mustern und genau diese Muster sah er auf den Fotos wieder.

Das bedeutete, der Körper war bewegt worden, vielleicht wenige Meter, vielleicht deutlich weiter, aber die Richtung war eindeutig und sie führte nicht dorthin, wo die Leiche gefunden wurde, sondern von dort weg. Das war der Moment, in dem Petermann begriff, dass der Fall einen radikal anderen Verlauf nehmen könnte, als gedacht.

Wenn die Leiche transportiert worden war, dann müsste es mindestens zwei Tatorte geben, einen primären und den inszenierten. Und wenn an einem Ort manipuliert wurde, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch andere Spuren bewusst gelegt oder entfernt wurden. Der Handschuh, das Feuer, die Asche Linien, all das ergab plötzlich ein neues Bild, eines, das die bisherige Theorie zum Einsturz bringen konnte.

Für Petermann war klar, wenn dieser Fall aufgeklärt werden sollte, mussten die Ermittlungen komplett neu ausgerichtet werden. Nicht von der verdächtigen Person ausgehend, sondern von den Spuren, die bislang niemand richtig interpretiert hatte. Je länger Axel Petermann über den möglichen Transport der Leiche nachdachte, desto mehr wurde ihm klar, dass dieser Punkt den Wendepunkt der gesamten Ermittlungen darstellen könnte.

Denn wenn der Fundort nicht der primäre Tatort war, musste irgendwo ein weiterer Ort existieren. Ein Platz, an dem der Täter genügend Zeit gehabt hatte, um die ersten Schritte seiner Tat durchzuführen. Und genau diese Annahme eröffnete eine völlig neue Perspektive. Vielleicht hatte man den tatsächlichen Schauplatz des Verbrechens noch nie richtig untersucht.

Also begann Petermann die Fotoaufnahmen des Waldstücks erneut zu analysieren. Dieses Mal nicht nur den Boden, sondern auch die Vegetation, die horizontale Neigung des Geländes, die Struktur der Aschelinien. Dabei fiel ihm etwas, auf das die Ermittler zuvor übersehen hatten. Eine Art Pfad aus feinen grauen Rückständen, der nicht willkürlich wirkte, sondern sich wie eine Spur durch das Unterholz zog.

Der Pfad begann im tieferen Bereich des Waldes und endete fast präzise dort, wo die verkohlten Reste gefunden worden waren. Doch anstatt von dort zum Fundort zu führen, verlief die Spur in umgekehrter Richtung von der Fundstelle weg. Für Petermann war dies ein stummer Hinweis.

Der Täter hatte etwas transportiert und er hatte es nicht besonders geschickt getan. Gleichzeitig stellte Petermann fest, dass einige Pflanzen entlang dieses Fades leicht beschädigt waren, nicht geknickt wie nach einem schweren Sturz, sondern eher gestreift, als wäre eine Last oder ein Körper über sie gezogen worden.

Diese Beobachtung war für ihn ein starkes Indiz, dass der Täter die Leiche nicht getragen hatte. Er hatte sie gezogen. Ein Vorgehen, das oft auf eine emotionale Überforderung oder eine impulsive Tat hindeutet. Täter, die rational handeln, wissen, dass Ziehen Spuren hinterlässt. Doch jemand, der in Panik oder emotionaler Aufruh handelt, denkt selten an solche Details.

Ein weiteres Detail, das Petermann auffiel, war die Lage der verkohlten Gegenstände. Manche waren vollständig verbrannt, andere nur leicht angesenkt. Das deutete daraufhin, dass der Brand nicht symmetrisch war, sondern punktuell entstand fast so, als hätte der Täter versucht, gezielt bestimmte Stellen zu bearbeiten.

Ein solches Verhalten passte nicht zu jemandem, der eine Szene schnell verwüsten wollte. Es passte zu jemandem, der etwas korrigieren wollte. In seinen Notizen schrieb Petermann: “Der Täter handelt nicht wie jemand, der ein Verbrechen vertuschen will, sondern wie jemand, der sein eigenes Narrativ konstruieren möchte.

Diese Erkenntnis führte ihn zu einer weiteren Frage: Warum sollte jemand so viel Aufwand betreiben, eine Szene zu verändern? Das ergab nur dann Sinn, wenn der Täter gewusst hatte, dass der Fundort nicht ausreichend Sicherheit bot, oder wenn er wusste, dass der eigentliche Tatort noch verräterischere Spuren enthielt. Petermann begann das Waldgebiet gedanklich in Zonen zu teilen.

Zone A, der direkte Fundort. Zone B, der Bereich des Aschepfades. Zone C, der tieferliegende Waldstreifen, der in den Unterlagen kaum erwähnt wurde. Und genau Zone C fesselte seine Aufmerksamkeit. Der Boden dort war dunkler Dichte an manchen Stellen ungewöhnlich feucht.

In einem Bericht fand sich eine offizielle Bemerkung. Keine relevanten Spuren festgestellt. Doch Petermann wusste, wie schnell man im Wald Spuren übersehen konnte, besonders, wenn man nur nach offensichtlichen Hinweisen suchte. Er stellte sich vor, wie ein Täter in der Dunkelheit rang, vielleicht kämpfte, vielleicht etwas vorbereitete. Und plötzlich ergab ein kleines Detailsinn.

Ein Foto zeigte eine leichte Vertiefung im Boden etwa 2 m vom Aschepfad entfernt. Für das ungeübte Auge ein belangloses Naturmerkmal. Für Petermann jedoch ein möglicher Hinweis auf eine Lage, in der der Körper ursprünglich gelegen haben könnte. Die Vertiefung war nicht tief, nicht frisch, aber sie hatte die Form, die Petermann aus anderen Fällen kannte, eine unregelmäßige Mulde, die entsteht, wenn ein Körper für kurze Zeit am Boden liegt und dann weggezogen wird. Seine Theorie gewann an Kontur.

Der Täter hatte den Körper zunächst im tieferen Wald abgelegt, versucht dort einen Brand zu legen, war aber gescheitert oder hatte nicht den gewünschten Effekt erzielt. Vielleicht hatte der Brand zu wenig Sauerstoff bekommen. Vielleicht war er zu langsam. Vielleicht hatten Geräusche den Täter gestört.

Also hatte er den Körper aus dem ersten Bereich herausgezogen, bis er einen Ort fand, an dem das Feuer stärker brennen konnte. Diese Vorstellung passte zu der ungleichmäßigen Ascheverteilung den Pflanzenkratzern und dem verbrannten Handschuh, der möglicherweise in der ersten Phase des Geschehens beschädigt worden war. Doch was Petermann besonders irritierte, war die Frage: Warum genau dieser Zweitort? Warum direkt am Rand des Sees war es Zufall? Oder sollte das Wasser etwas symbolisieren? In der Kriminalpsychologie kennt man Fälle, in denen Täter Fundorte wählen, die für sie eine emotionale Bedeutung

haben. Orte der Erinnerung, Orte des Verlustes, Orte des Konflikts. Wenn dies auf den aktuellen Fall zutraf, dann hätte der Zweitort vielleicht mehr über den Täter verraten können als jeder andere Hinweis. Und genau hier an diesem Punkt der Überlegungen entstand in Petermann ein Gedanke, der ihn erschauern ließ, was wenn der Täter den Fundort bewusst so gewählt hatte, dass er wie ein impulsives chaotisches Verbrechen wirken sollte, obwohl er in Wahrheit viel kontrollierter vorgegangen war. Was, wenn das Feuer gar nicht dazu

diente, Spuren zu beseitigen, sondern um ein bestimmtes Bild zu erzeugen? Die Vorstellung, dass jemand eine Szene konstruiert hatte, um die Ermittler auf eine falsche Pferde zu schicken, wurde immer plausibler. Für Petermann war dies kein Zufall mehr. Es war ein Muster und dieses Muster führte ihn zu der Erkenntnis.

Der Täter hatte nicht nur etwas zu verbergen, er hatte etwas zu erzählen. Als Axel Petermann seine Theorie weiterentwickelte, kam ein Moment, der ihn selbst überraschte. Der Fall, den alle als impulsiv chaotisch und unkontrolliert wahrgenommen hatten, begann plötzlich eine ganz andere Form anzunehmen.

Nicht das eines unüberlegten Verbrechens, sondern das eine Erzählung konstruiert bewusst mit klaren dramaturgischen Elementen. Für Petermann war dies mehr als nur eine neue Spur. Zwar der mögliche Schlüssel zum eigentlichen Motiv, denn ein Täter, der eine Szene manipuliert, weil er Spuren verwischen will, handelt hektisch, verdeckt, vermeidet jedes unnötige Risiko.

Doch hier gab es ein Risiko, das so offensichtlich war, dass es Petermann zunächst absurd vorkam. Der Fundort lag nur wenige Meter von einem beliebten Spazierweg entfernt. Jeder Hundebesitzer, jeder Jogger hätte zu diesem Zeitpunkt vorbeikommen können. Warum sollte ein Täter genau dort einen Brand legen? Warum sollte er eine Leiche offen sichtbar ablegen? Warum sollte er einen Handschuh vergessen, der zu offensichtlich wirkte, um echt zu sein? Die Antwort, die sich Petermann nach wochenlangen Analysen aufdrängte, war erschreckend logisch. Vielleicht ging es dem Täter gar nicht darum, entdeckt zu

werden. Vielleicht wollte er, daß genau dieser Ort gefunden wurde. Das war der Twist, der seine gesamte Sicht auf den Fall veränderte. Ein Täter, der die Entdeckung des Körpers inszeniert, handelt nicht in Panik oder Zufall. Er handelt kalkuliert. Er will Aufmerksamkeit. Er will eine Reaktion, vielleicht sogar eine Reaktion einer bestimmten Person.

Diese Möglichkeit passte zu einem weiteren Detail, das bisher kaum Beachtung gefunden hatte. die Nähe des Fundorts zu einem kleinen Holzsteg, den Fabian und sein Vater laut Zeugenaussagen oft besucht hatten. Ein Ort der Ruhe, an dem die beiden angeblich häufig spazieren gingen. Wenn der Täter diesen Ort bewusst gewählt hatte, könnte es ein symbolischer Akt gewesen sein, ein Versuch, dem Vater eine Botschaft zu senden.

Doch warum eine so grausame Botschaft und warum die Mühe, die Szene so zu gestalten, dass sie wie ein impulsiver Wutanfall wirkte, obwohl sie möglicherweise genau das nicht war. Petermann erkannte, dass der Täter zwei Geschichten gleichzeitig erzählt hatte.

eine Offensichtliche, die eines chaotischen Gewalts und eine versteckte, die eines kontrollierten, möglicherweise emotional motivierten Rituals. Während die Ermittler der offensichtlichen Geschichte folgten, blieb die zweite völlig unbemerkt. Diese Erkenntnis traf Petermann besonders hart, als er begann die Aussagen der Verdächtigen und der Familie erneut zu lesen.

Die frühere Partnerin des Vaters stand weiterhin unter Verdacht, doch Petermann stellte eine Frage, die zuvor niemand gestellt hatte. Wenn sie tatsächlich schuldig wäre, warum sollte sie eine Szene schaffen, die so stark inszeniert wirkt? Warum sollte sie Zeit investieren, eine Leiche zu ziehen, zwei Feuer zu legen, einen Handschuh zu arrangieren? Die meisten Taten, die aus emotionaler Verzweiflung entstehen, sind impulsiv, unkontrolliert chaotisch, aber nicht inszeniert.

Und vor allem, warum sollte eine Frau allein in der Lage sein, einen Körper über mehrere Meter zu ziehen, Brandherde anzulegen und gleichzeitig keinerlei verwertbare Spuren zu hinterlassen? Es gab keine eindeutigen Schulabdrücke, keine Fasern, keine DNA, nichts. Petermann wusste, dass selbstgeübte Täter selten eine Szene vollständig spurenfrei hinterlassen.

Doch hier war es anders, zu anders. In seinen Notizen formulierte er es so: “Die Inszenierung wirkt eher wie das Werk einer Person, die Erfahrung mit Kontrolleplanung und psychologischer Wirkung hat, nicht wie das einer emotional überforderten Privatperson. Dieser Gedanke öffnete eine Tür, die bis dahin verschlossen geblieben war.

Was, wenn der Täter nicht aus dem unmittelbaren Familienkreis stammte? Was, wenn eine dritte Person involviert war? Jemand, der wusste, wie man Spuren lenkt, nicht nur verwischt? Ein Täter, der die Ermittler absichtlich auf die falsche Pferte führte, indem er die frühere Partnerin durch scheinbare Indizien belastete, gleichzeitig aber nicht genug Spuren hinterließ, um sie wirklich zu überführen.

Damit hätte der Täter zwei Ziele erreicht. Die Ermittlungen wären von ihm selbst weggelenkt worden und gleichzeitig würde die Öffentlichkeit beginnen, gegenseitige Schuldzuweisungen zu formulieren. Chaos als Werkzeug, Emotionen als Tarnung, der Handschuh als Symbol. Je genauer Petermann dieses Muster analysierte, desto mehr geriet die bisherige Theorie ins Wangken.

Besonders als er feststellte, dass die Zeitpunkte der Brandherde nicht exakt zu den Aussagen über den Tagesablauf der Verdächtigen passten. Ein Täter hätte die Leiche zu Zeitpunkten bewegen müssen, an denen diese Frau laut verschiedenen Zeugen nicht in der Nähe des Waldes gesehen worden war.

War es nur ein Zufall oder war die zeitliche Diskrepanz ein weiteres Zeichen für Manipulation? Und dann stieß Petermann auf das vielleicht wichtigste Indiz. In einem der Fotos, dass die Ermittler nie näher analysiert hatten, sah man im Hintergrund eine schlammige Bodenstelle, die wie ein flacher Abdruck eines schweren Schuhs wirkte jedoch nicht zu den Schuhgrößen der Verdächtigen paste.

Der Abdruck war verwischt, schwer erkennbar, aber die Struktur des Profils erinnerte an eine Art Stiefel, wie er häufig von Handwerkern, Forstarbeitern oder bestimmten Sicherheitsdiensten getragen wird. Dieser Fund war nicht beweisfähig, aber er bestätigte einen Verdacht. Es könnte jemanden geben, der bisher nie im Fokus stand. Vielleicht jemand, der den Wald gut kannte.

Vielleicht jemand, der wusste, wie man sich unbemerkt bewegt. Vielleicht jemand, der die zeitliche Lücke nutzte, um seine eigene Handlung einzubetten. Und plötzlich hatte der Fall eine dritte Dimension. Nicht nur Manipulation, nicht nur Inszenierung, sondern möglicherweise die Beteiligung eines Täters, der den emotionalen Zustand der Familie nutzte, um sich selbst unsichtbar zu machen. Für Petermann war dies der Moment, an dem das ganze Kartenhaus einstürzte.

Die Theorie, auf die sich die Ermittlungen seit Beginn gestützt hatten, war möglicherweise nicht nur falsch, sie war gesteuert worden. Und wenn das stimmte, dann könnte der wahre Täter bis heute frei herumlaufen, unerkannt unverdächtig, aber mit einem perfiden Plan, der bisher perfekt aufgegangen war.

Als Axel Petermann seine Analyse abschloss, blieb ein Gedanke bestehen, der schwerer wog als jede einzelne Spur. Die Möglichkeit, dass der gesamte Fall von Anfang an in bestimmte Richtung gedrängt worden war, nicht durch Zufall, nicht durch Ermittlungsfehler allein, sondern durch eine gezielte Konstruktion, die das Bild eines impulsiven Täters erzeugen sollte, während der wahre Täter möglicherweise nie in den Fokus geraten war.

Dieses Szenario erschütterte Petermann, denn es bedeutete, dass die bisherigen Annahmen nicht nur unvollständig, sondern möglicherweise grundlegend falsch waren, wenn der Fundort inszeniert war, wenn die Feuerstellen bewusst manipuliert wurden, wenn der Handschuh als falsche Pferte platziert wurde und wenn die zeitlichen Abläufe der Tat nicht mit der einzigen Verdächtigen übereinstimmten, dann musste eine Frage gestellt werden, die bis dahin niemand laut auszusprechen wagte. wurde die Ermittlungsarbeit von Anfang

an in falsche Richtung gelenkt. Diese Frage öffnete Raum für noch bedeutendere Überlegungen. Wenn ein Täter die emotionale Lage der Familie kannte, wenn er wusste, dass die frühere Partnerin des Vaters aufgrund vergangener Konflikte schnell in den Verdacht geraten würde und wenn er genau darauf vertraute, dass Polizei und Öffentlichkeit sich auf diese Person konzentrieren würden, dann hätte er einen perfekten Schutzschild geschaffen.

Ein Schild, hinter dem er ungestört agieren konnte. Für Petermann ergab sich daraus kein einfaches Bild. Es war ein Geflecht aus falschen Spuren fehlenden Daten, unklaren Zeitabläufen und einem möglichen Täter, der nicht nur wusste, wie man unauffällig handelt, sondern der auch die psychologische Wirkung seines Handelns gezielt einsetzte.

Doch so überzeugend diese Analyse war, blieb ein entscheidender Punkt offen. Ohne konkrete Beweise konnte keine der Hypothesen zweifelsfrei bestätigt werden. Der Fall blieb damit wie ein Puzzle, dessen entscheidendes Teil irgendwo im Wald, im Umfeld der Familie oder vielleicht sogar in einem ganz anderen Lebensbereich verborgen sein könnte.

Und genau hier an diesem offenen Punkt endete für Petermann die logische Rekonstruktion und begann die Unsicherheit. War der Täter jemand aus dem nahen Umfeld? War es eine Person, die nie im Fokus stand? Oder war die ursprüngliche Verdächtige doch stärker involviert, als es die Spuren vermuten ließen? Keine dieser Möglichkeiten konnte ausgeschlossen werden.

Für die Ermittler bedeutete dies, dass der Fall Fabian noch lange nicht abgeschlossen war. Für die Öffentlichkeit bedeutete es eine unbequeme Wahrheit. Der wahre Täter könnte noch immer frei sein, unbehelligt, unsichtbar und vielleicht näher als man glaubt.