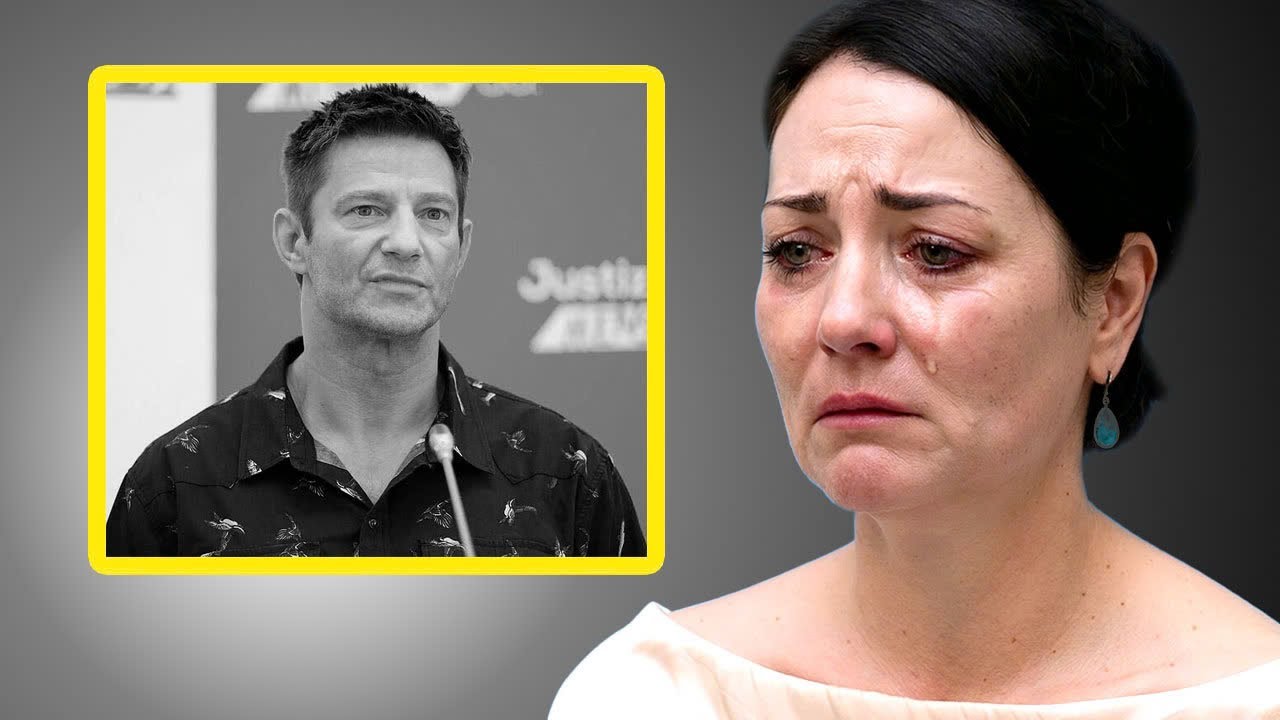

Große Trauer um Igor Jeftic – Seine Kollegen geben zu, was wir alle denken.

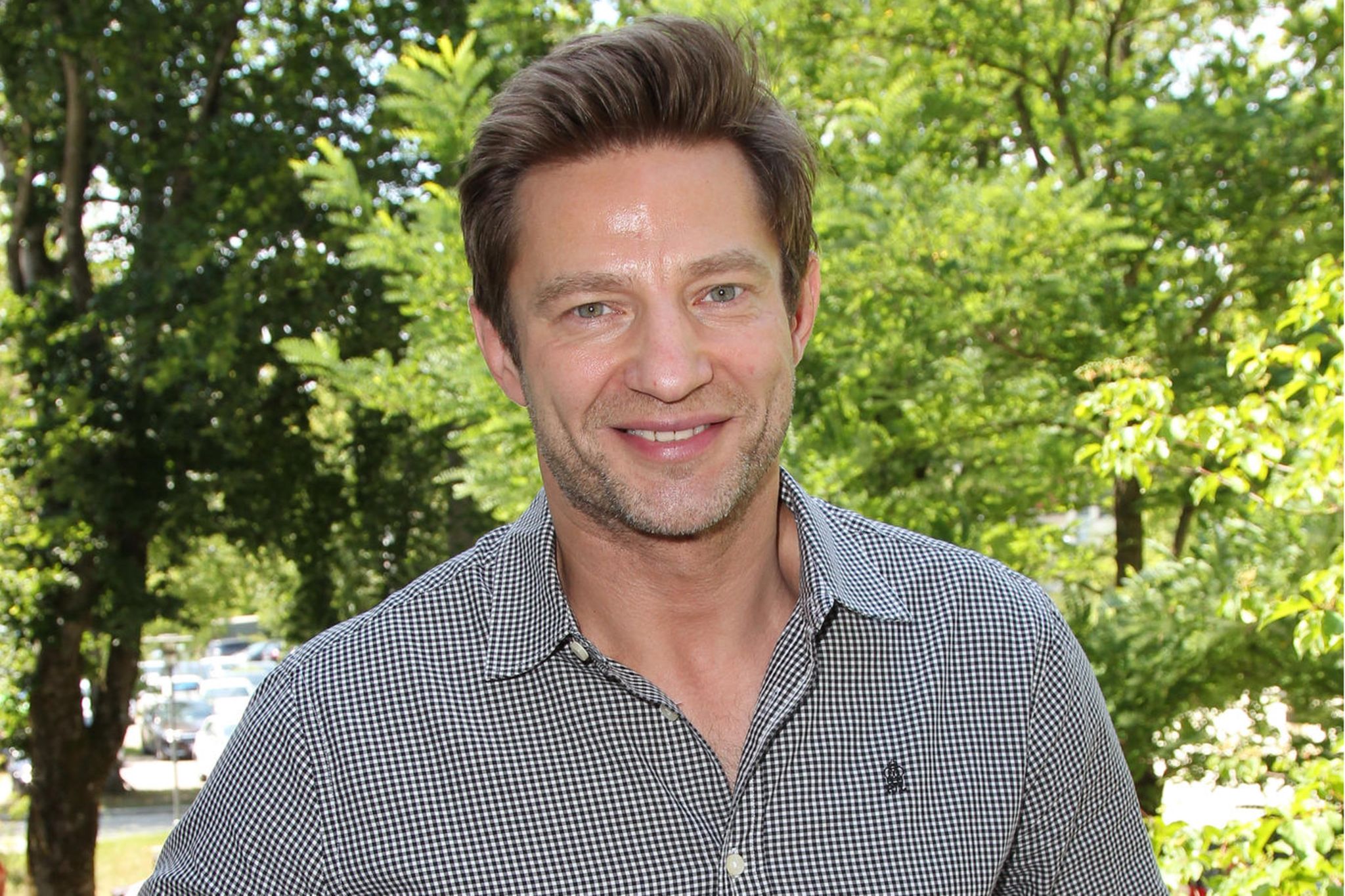

München – Zwischen barocker Kulisse und Medienmetropole schlägt hier das Herz einer TV-Familie, die Millionen kennen: das Team der „Rosenheim-Cops“. Einer von ihnen ist Igor Jeftic, seit Jahren das vertraute Gesicht des Kommissars Sven Hansen. Heute geht es jedoch nicht um einen Fall vor der Kamera, sondern um eine Geschichte dahinter – eine Geschichte von Herkunft, Freundschaft, Verlust und dem Satz, den Kollegen nun aussprechen und damit bestätigen, was viele längst fühlten.

Vom Donauufer nach Bayern: Ein Weg über Brücken

Geboren in Belgrad, aufgewachsen zwischen Mehrsprachigkeit, Nachbarschaftshilfe und den Widersprüchen einer sich verändernden Gesellschaft, lernte Jeftic früh, dass Stabilität nie selbstverständlich ist. Als Jugendlicher kam er mit seiner Familie nach Deutschland. München wurde Wahlheimat, die Bühne zur zweiten Muttersprache. In Schul-AGs, ersten Schauspielkursen und kleinen Rollen verfeinerte er, was ihm schon damals nachgesagt wurde: Genauigkeit, Sensibilität, Präsenz.

Diese Mischung aus Resilienz und Empathie trug ihn durch Ablehnungen und Nebenjobs – bis er das fand, was man in seiner Branche selten „Heimat“ nennt: einen festen Ensembleplatz in einer Serie, die längst zum Donnerstagabend-Ritual vieler Haushalte geworden ist.

„Die Rosenheim-Cops“: Ankommen, arbeiten, zu Hause sein

Seit den frühen 2000er Jahren steht Jeftic als Sven Hansen vor der Kamera: analytisch, trocken, mit feinem Humor. Die bayerische Idylle der Bilder täuscht – am Set herrscht Präzision. Jeder Einsatz, jede Pause, jede Nuance muss stimmen. Kolleginnen und Kollegen beschreiben Jeftic als „Fels in der Brandung“; vorbereitet, teamorientiert, verlässlich. Hier, zwischen Studiolampen und Alpenvorland, entstand mehr als ein Job: ein Geflecht aus Freundschaft und Vertrauen.

Eine besondere Partnerschaft: Jeftic und Joseph Hannesschläger

Wer „Rosenheim-Cops“ sagt, denkt automatisch an Joseph Hannesschläger – Publikumsliebling, Musiker, Koch aus Leidenschaft, und vor allem: Herz des Ensembles. Als Jeftic dazukam, passten ihre Figuren wie Kompass und Karte: der präzise Hansen neben dem bodenständigen Corbinian Hofer. Auf der Leinwand schlagfertig, hinter der Kamera herzlich.

Nach Drehschluss saßen beide oft noch im Wirtshaus, diskutierten über Szenen, Texte, Rezepte, das Leben. Spaziergänge im Englischen Garten, Ausflüge in die Berge, geteilte Stille vor einem Drehtag – die Chemie stimmte. Aus professioneller Nähe wurde eine Freundschaft, die „das Set anders atmen ließ“, wie ein langjähriger Crew-Mitglied erzählt.

Der schwere Einschnitt: Abschied, der bleibt

Dann kam die Zeit, die niemand wollte und alle fürchteten. Krankheit, Behandlungen, Hoffen. Als Joseph Hannesschläger im Januar 2020 starb, stand die Serie still, auch wenn die Kameras weiterliefen. Für das Team war es ein menschlicher Verlust; für Igor Jeftic ein Riss, der durch den Alltag ging. „Er war da, funktionierte, aber man sah die Leere“, erinnert sich ein Mitarbeiter. Die Serie schrieb den Abschied behutsam in die Handlung – und doch blieb jene Stille, die Dialoge nicht füllen können.

Die Pandemie kurz darauf machte Trauern schwerer. Weniger Umarmungen, weniger gemeinsame Rituale. Mehr Alleinsein. Jeftic sprach in Interviews vorsichtig über Freundschaft, über das, was bleibt, wenn jemand fehlt. Deutlich wurde: Der Schmerz veränderte ihn – und mit ihm seine Kunst.

„Was wir alle denken“: Kollegen brechen das Schweigen

Jetzt, einige Jahre später, sagen es Kolleginnen und Kollegen offen: „Dieser Verlust hat Igor tiefer getroffen als alles andere.“ Eine Stimme, die viele Drehtage mit beiden erlebt hat, formuliert es so: „Wir wussten es, wir haben es gesehen. Und wir geben es zu: Er hat weitergearbeitet – professionell wie immer –, aber im Blick lag oft das, was man nur versteht, wenn man jemanden wirklich geliebt hat.“

Es ist der Satz, den Fans spürten, ohne ihn benennen zu können. Und es ist der Satz, der erklärt, warum Jeftics Spiel seitdem noch stiller, noch genauer, noch menschlicher wirkt. Trauer ist keine Schlagzeile, aber sie ist eine Wahrheit, die Figuren auflädt, ohne Worte zu brauchen.

Kunst aus Erfahrung: Wenn Rollen Tiefe gewinnen

Wer genau hinsieht, erkennt in neueren Folgen Themen, die Verlust, Freundschaft, Loyalität leiser, aber deutlicher mitschwingen lassen. Kolleginnen berichten, Jeftic fordere Tiefe ein – nicht Pathos, sondern Wahrheit. Er weiß: In der Serienwelt zählt Kontinuität. Und doch sind es die feinen Schattierungen, die aus Routine Berührung machen.

Das Publikum dankt es. Zuschriften erzählen von Szenen, die „anders“ wirken, von Blicken, die „mehr erzählen als früher“. Vielleicht liegt darin das unspektakulär Spektakuläre dieser Geschichte: Kunst, die tröstet, weil sie vom Leben genommen ist.

Zwischen Herkunft und Heute: Der innere Kompass

Jeftics Biografie – Belgrad, München, dazwischen Sprachen, Umzüge, neue Anfänge – wurde zum inneren Kompass. Migration lehrt, Brücken zu bauen, auch dort, wo es wackelt. Diese Haltung spiegelt sich in seinem Spiel und im Umgang mit Menschen, sagen Kolleginnen. Er hört zu, er fragt nach, er bleibt, wenn Kameras schon längst aus sind.

Gleichzeitig schützt er sein Privatleben. Er postet dosiert, unterstützt wohltätige Projekte, spricht über Früherkennung, mentale Gesundheit, Freundschaften. Kein großes Wort, eher konsequente kleine Gesten. Die Branche, oft schnelllebig, reagiert darauf mit Respekt.

Team, Fans, Familie: Das unsichtbare Netz

Serien sind Mannschaftssport. Maske, Licht, Ton, Regie, Buch – alles greift ineinander. Nach Hannesschlägers Tod rückte das Team enger zusammen. Geburtstage am Set, kleine Rituale vor der ersten Klappe, Erinnerungen, die im Alltag weitergetragen werden. In diese Routine ist etwas eingewoben, das man nicht planen kann: Fürsorge.

Auch die Fans tragen. Sie schreiben, sie erinnern, sie danken. In Briefen steht, was in Quotenkurven nicht vorkommt: dass die Serie durch schwierige Zeiten begleitet, dass Figuren Halt geben können. Und mittendrin Jeftic, der das liest, beantwortet, bewahrt.

Was bleibt – und wohin es geht

„Große Trauer um Igor Jeftic“ ist kein Nachruf, sondern eine Momentaufnahme: von einem Künstler, der den schwersten Abschied seines Berufslebens nicht zur Pose macht, sondern zur Quelle von Tiefe. Kollegen haben ausgesprochen, was viele fühlten. Das macht nichts leichter – aber es macht es wahr.

Wie geht es weiter? Mit Arbeit, mit Humor am Set, mit Szenen, die sitzen müssen, weil das Publikum sie erwartet. Mit der Gewissheit, dass Kunst und Leben sich nicht trennen lassen – und dass Freundschaft eine Energie hinterlässt, die bleibt. Vielleicht ist genau das „das Geständnis, das wir alle denken“: Dass Stärke nicht laut sein muss. Dass ein Lächeln auf der Leinwand manchmal von Tränen genährt wird, die niemand sieht. Und dass darin nichts Schwaches liegt, sondern Würde.

Schlussakkord

Igor Jeftic hat in den „Rosenheim-Cops“ seine Bühne gefunden – und auf dieser Bühne eine Art Zuhause. Er spielt, weil er erzählen will. Er erzählt, weil er erlebt hat. Und er erlebt, weil das Leben ihn – wie uns alle – prüft, formt, weitergehen lässt.

Seine Kollegen haben die unausgesprochene Wahrheit leise nach außen getragen. Der Rest liegt – wie so oft – im Blick. Und in dem, was zwischen zwei Sätzen passiert, wenn eine Kamera läuft und ein Mensch wirklich da ist.