Brandmauer der Souveränität: Wie Polen und Ungarn Brüssel mit einem Doppel-Nein beim Migrationspakt in eine Krise stürzen – Orban zahlt 1 Million Euro Strafe täglich.

Article: Brandmauer der Souveränität: Wie Polen und Ungarn Brüssel mit einem Doppel-Nein beim Migrationspakt in eine Krise stürzen – Orban zahlt 1 Million Euro Strafe täglich.

Die Europäische Union hat, nach beinahe einem Jahrzehnt zäher Verhandlungen, ihren historischen Pakt zu Migration und Asyl verabschiedet. Doch was als triumphaler Akt der Einigkeit gefeiert werden sollte, entpuppte sich am 14. Mai 2024 in Brüssel als tiefgreifende Zerreißprobe. Zwei Mitgliedsstaaten, Polen und Ungarn, stellten sich mit einem klaren „Nein“ gegen die überwältigende Mehrheit von 25 Nationen. Dieser spektakuläre Alleingang markiert nicht nur die größte Spaltung der jüngeren EU-Geschichte, sondern legt einen fundamentalen Konflikt über die Zukunft des gesamten europäischen Projekts offen: Geht es um gemeinsame Solidarität oder um nationale Souveränität?

Die Weigerung von Warschau und Budapest, sich dem neuen Regelwerk zu beugen, ist weit mehr als ein Verfahrensstreit. Sie ist der Ausdruck eines tief sitzenden Misstrauens gegenüber der technokratischen Entscheidungsfindung in Brüssel und der vehementen Verteidigung des Rechts, selbst zu bestimmen, wer die nationalen Grenzen überschreiten darf und wer nicht. Der Pakt, der ab Juni 2026 rechtsverbindlich in Kraft treten soll, konfrontiert die EU nun mit einer praktischen Unmöglichkeit der Durchsetzung und wirft die Frage auf, wie bindend europäische Gesetze sind, wenn der politische Wille zur Einhaltung fehlt.

Der Kern des Streits: Zwangssolidarität und horrende Strafen

Die Europäische Kommission hatte mit dem neuen Migrations- und Asylpakt ein umfassendes Lösungspaket vorgelegt, das auf eine Harmonisierung der Verfahren und eine verpflichtende Solidarität unter den Mitgliedstaaten abzielt. Zu den Kernpunkten gehören vereinheitlichte Screening-Verfahren innerhalb von sieben Tagen nach Ankunft an den EU-Außengrenzen sowie der Aufbau biometrischer Datenbanken.

Am strittigsten ist jedoch der Mechanismus der verpflichtenden Solidarität. Dieser sieht vor, dass jede Nation entweder Asylsuchende aufnehmen und umsiedeln muss, oder aber pro abgelehnter Person eine finanzielle Ausgleichszahlung in Höhe von 20.000 Euro entrichten soll. Alternativ kann auch operationelle Unterstützung geleistet werden. Das Ziel der Kommission war die jährliche Umsiedlung von 30.000 Asylsuchenden.

Für Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán stellt diese Regelung einen direkten Angriff auf das elementarste Recht eines souveränen Staates dar: die Kontrolle über seine Territorien. Orbán, der Ungarn seit 2010 regiert und das Verhältnis zu Brüssel bewusst auf Konfrontation gestellt hat, sieht in der Zahlungsverpflichtung eine Form der Erpressung und des Zwangs.

Die Reaktion des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf die anhaltende Weigerung Budapests, bestehenden EU-Asylregeln zu folgen, war drastisch. Bereits im Juni wurde Ungarn zu einer sofortigen Zahlung von 200 Millionen Euro verurteilt, zusätzlich zu einem täglichen Zwangsgeld von einer Million Euro. Der EuGH beschrieb Ungarns Handeln als eine „außergewöhnlich schwerwiegende Verletzung des europäischen Rechts“. Orbán selbst brandmarkte diese Geldbußen als „ungeheuerlich“ und warf Brüssel vor, „illegalen Migranten“ mehr Wert beizumessen als den eigenen europäischen Bürgern.

Bis April überschritten die auferlegten Strafen die 500-Millionen-Euro-Marke. Die Europäische Kommission begann daraufhin, diese Schulden direkt mit den Ungarn zustehenden EU-Fonds zu verrechnen – eine eiskalte Demonstration finanzieller Macht ohne die Zustimmung Budapests, die das Vertrauensverhältnis nachhaltig vergiftet.

Ungarns Verteidigung und das polnische Paradoxon

Ungarns Haltung zur Grenzsicherung ist unmissverständlich. Seit der Migrationskrise wurden an den südlichen Grenzen zu Serbien und Kroatien massive Zäune errichtet. Die Asylpolitik ist rigide: Wer Schutz sucht, muss den Antrag in den ungarischen Botschaften in Serbien oder der Ukraine stellen, bevor er das Hoheitsgebiet betritt. Dies steht im klaren Widerspruch zum EU-Recht, das Asylanträge auf europäischem Boden vorschreibt.

Orbán argumentiert, sein Ansatz funktioniere: Seit 2015 seien über eine Million irreguläre Migranten gestoppt worden. Es entsteht ein bizarres Paradoxon: Ungarn investiert Milliarden in den Schutz seiner Grenzen, wovon die gesamte Schengen-Zone profitiert, wird aber gleichzeitig mit massiven Geldstrafen belegt, weil seine Methoden vermeintlich gemeinsamen europäischen Werten widersprechen.

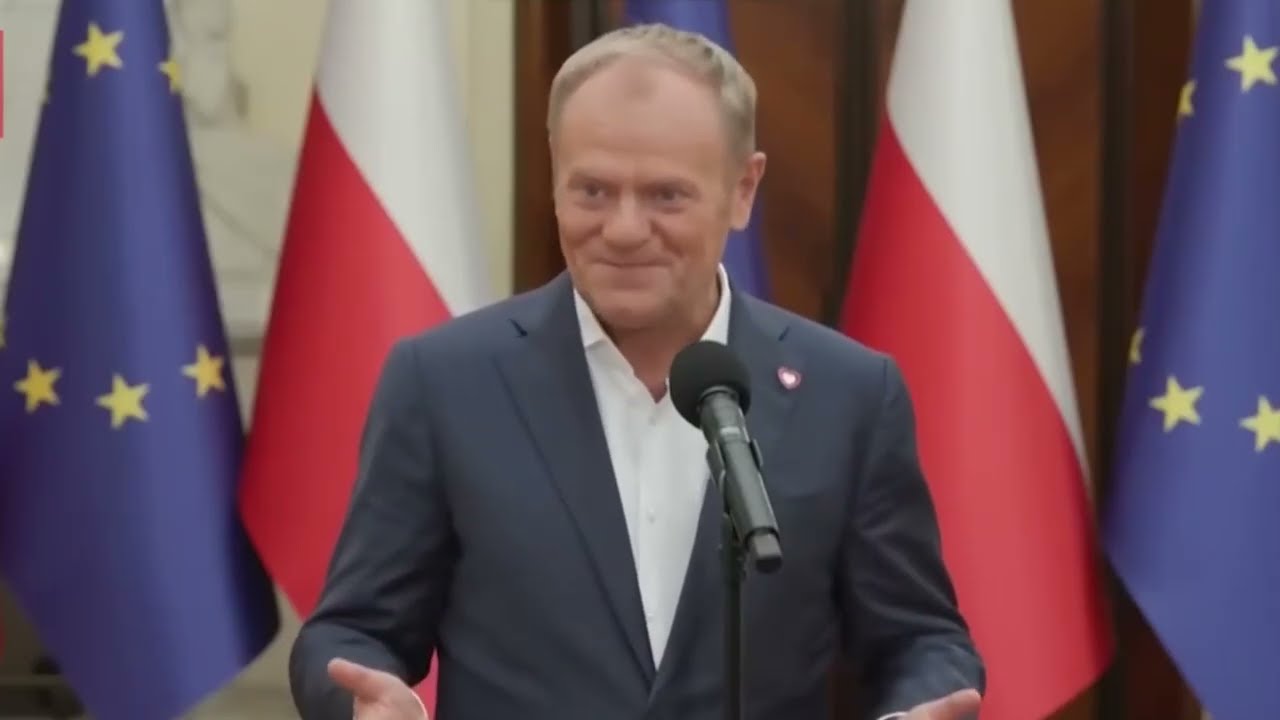

Polens Opposition gegen den Pakt ist in ihrer Natur komplexer, aber nicht weniger entschieden. Unter der Ägide der Law and Justice (PiS) Partei von 2015 bis 2023 war das Land bereits von einer tiefen Skepsis gegenüber Brüssel geprägt. Die Parlamentswahlen im Oktober 2023 brachten jedoch den pro-europäischen Donald Tusk als Ministerpräsidenten an die Macht, was die Beziehungen zur Kommission dramatisch verbesserte und die Freigabe von Milliarden eingefrorener EU-Mittel nach Versprechen von Justizreformen zur Folge hatte.

Dennoch überraschte Tusk die politischen Beobachter, indem er in der Migrationsfrage Seite an Seite mit Ungarn gegen den Pakt stimmte. Warschaus Argumentation stützt sich auf eine pragmatische Realität: Polen hat seit der russischen Invasion im Februar 2022 über eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und ist zudem ständigem Migrationsdruck aus Belarus ausgesetzt, wo Machthaber Alexander Lukaschenko Migration als hybride Kriegsführung instrumentalisiert. Warschau ist der Überzeugung, seine Solidaritätsverpflichtungen bereits weit übererfüllt zu haben und hält es für ungerechtfertigt, zur Verteilung von Migranten aus dem Mittelmeerraum gezwungen zu werden.

Polnische Beamte deuteten an, Brüssel habe ihre Argumentation akzeptiert und das Land würde von den Umsiedlungsanforderungen ausgenommen werden. Die Kommission hat diese Behauptung jedoch bis heute weder bestätigt noch dementiert, was auf eine weiterhin ungeklärte Ausnahmeregelung hindeutet.

Die Blockade von Warschau: Tusk gegen Narocki

Die Situation in Polen spitzte sich im Juni 2025 dramatisch zu, als Karol Narocki, ein 42-jähriger Historiker mit Unterstützung der PiS-Partei, mit 50,89 Prozent die Präsidentschaftswahlen gewann. Narocki, der auf nationale Souveränität und eine explizite Kritik an Brüssel setzte, drohte unverhohlen damit, die Reformen des Premierministers Tusk mit einem Veto zu blockieren.

Sein Wahlsieg führte zu einem institutionellen Stillstand (Gridlock): Polen wird nun von einem pro-europäischen Premierminister und einem euroskeptischen Präsidenten regiert. Die Fähigkeit der Regierung, legislative Reformen durchzusetzen, wird dadurch nahezu eliminiert, da das Präsidentenamt Beschlüsse des Parlaments mit einem Veto belegen kann. Narockis Erfolg reiht sich in ein europäisches Muster ein, bei dem nationalistische und konservative Kandidaten besser abschneiden als erwartet. Die Sorgen um Migration und Souveränität finden bei Wählern, die sich von den technokratischen Eliten Brüssels abgekoppelt fühlen, massiven Anklang. Narocki erhielt Unterstützung aus einem transatlantischen konservativen Netzwerk, einschließlich Persönlichkeiten wie Donald Trump, die Polen und Ungarn als Frontstaaten der Souveränitätsverteidigung betrachten.

Vergiftete Beziehungen und die Identitätsfrage der EU

Paradoxerweise hat sich auch das Verhältnis zwischen den einstigen Verbündeten Polen und Ungarn dramatisch verschlechtert. Der persönliche Konflikt zwischen Tusk und Orbán symbolisiert eine tiefere ideologische Divergenz, die den Einfluss Mitteleuropas in Brüssel schwächt. Der Bruch kam im Dezember 2024, als Ungarn Martin Romanovski, einem ehemaligen polnischen Vize-Justizminister, der der Veruntreuung öffentlicher Gelder bezichtigt wurde, Asyl gewährte. Die Reaktion Warschaus, den Botschafter aus Budapest abzuberufen, war ein deutliches Zeichen für die Vergiftung des diplomatischen Klimas.

Der Migrationspakt wird im Juni 2026 unweigerlich in Kraft treten. Die zentrale Frage der Durchsetzung bleibt jedoch ungelöst. Obwohl der EuGH finanzielle Sanktionen verhängen und EU-Gelder einfrieren kann, kann Brüssel Polen oder Ungarn nicht physisch zur Umsiedlung von Migranten zwingen. Es ist ein Szenario, in dem die juristische Verpflichtung auf praktische Unmöglichkeit trifft. Der Erfolg des Paktes hängt vom politischen Willen ab, der in Budapest und Warschau demonstrativ fehlt.

Die Kritiker des Pakts sind zahlreich und kommen von allen Seiten: Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verurteilen ihn als inhuman und sehen die Grundrechte von Asylsuchenden gefährdet. Gleichzeitig halten konservative Politiker den Pakt für unzureichend, um irreguläre Migration effektiv zu verhindern.

Letztendlich zwingt die Migrationsfrage die EU zu einer Klärung ihrer eigenen Identität: Ist sie ein föderales Projekt auf dem Weg zu einer immer engeren Union mit harmonisierten Politiken, oder eine freiwillige Vereinigung unabhängiger Nationen, die die letztendliche Kontrolle über sensible nationale Fragen behalten?

Polen und Ungarn haben mit ihrem Doppel-Nein die Brandmauer der Souveränität errichtet. Ob dieser Bruch innerhalb des bestehenden Rahmens eingedämmt werden kann oder ob er den Beginn einer Zersplitterung des europäischen Nachkriegsprojekts signalisiert, werden die kommenden Jahre zeigen. Die Entscheidung, ob Grenzen oder Solidarität Priorität haben, wird Europa so tiefgreifend definieren wie kein Vertrag zuvor.