Doch der Minister lenkte schnell auf sein zentrales Dilemma um: Trotz aller finanzierten Stellen und bereitgestellter Mittel sei der Arbeitsmarkt in der Pflege „leergefegt“. Das sei ein Problem, das sich „nicht per Gesetz mal eben so ändern lässt.“ Spahn versuchte, die Schuld von der Politik auf die Marktmechanismen und die lange Dauer von Reformen zu schieben. Er argumentierte, die Spirale sei in die richtige Richtung gedreht worden, aber eine Besserung brauche Zeit.

Konzerne oder Familienbetrieb? Die Wahrheit hinter dem Profitstreben

Sambales Replik auf Spahns Ausführungen war vernichtend. Sie bezeichnete seine Aussagen als „sehr an der Oberfläche gekratzt, bestenfalls“ und warf ihm sogar „aktive Verschleierung“ vor. Ihr Hauptangriffspunkt war Spahns Versuch, die Debatte auf die kleinen, familiengeführten Pflegedienste zu konzentrieren – meist von Frauen geführt, wie der Minister hervorhob.

Sambale stellte klar: Konzerne wie Fresenius oder Helios, die Milliardenumsätze erzielen, seien eben nicht die netten Familienunternehmen von nebenan. Sie warf dem Minister vor, die Realität der großen Konzerne zu beschönigen. Die Betonung der Tarifverträge durch Spahn empfand Sambale in diesem Kontext als „eine Frechheit“. Sie enthüllte, dass die Gewerkschaften versucht hätten, Qualitätsmerkmale und Untergrenzen für genau diese Tarifverträge zu formulieren, doch die Politik habe sich dagegen verwahrt, auch nur „einen einzigen Satz diesbezüglich noch mit aufzunehmen.“

Diese Diskrepanz zwischen politischen Versprechen und der gelebten Praxis ist es, die in den Augen der Pflegekräfte die Verantwortlichen zum „definitiven Teil des Problems“ macht, anstatt Teil potenzieller Lösungen zu sein.

Die Politische Kostenrechnung: Versagen, Rücktrittsforderung und die Wut der Basis

Die Debatte nahm eine dezidiert politische Wende, als die Opposition die Chance nutzte, das Versagen des Ministers zu kapitalisieren. Die AfD, vertreten durch einen Wortführer, forderte die sofortige Rücktritt Spahns und legte den Finger in die Wunde der mangelnden Wertschätzung für Pflegekräfte.

Der Schlüssel zur Lösung liege in der besseren Bezahlung. Explizit gefordert wurden steuerfreie Pauschalen für Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge. Die Forderung der Opposition war unmissverständlich: Wer ein durchschnittliches Bruttogehalt von 2.300 Euro in der Pflege anführt, muss anerkennen, dass dies „viel zu wenig“ ist, um Fachkräfte zu halten oder neue zu gewinnen. Nur wenn man die Leute „ordentlich bezahlt“, würden auch genügend Fachkräfte in den Beruf kommen.

Die öffentliche Wahrnehmung, die in der Sendung ebenfalls aufgegriffen wurde, sah Jens Spahn als Sinnbild einer Gesundheitspolitik, die krachend an der Realität vorbeigesteuert wurde. Seine Kritiker empfanden seine Amtszeit als überambitioniert nach außen, aber unkoordiniert im Inneren, eine Abfolge von schlecht vorbereiteten Maßnahmen und hochtrabenden Ankündigungen, die am Ende nicht das hielten, was sie versprachen. Die strukturelle Krise sei zwar benannt, aber nicht entschlossen genug bekämpft worden. Diese Diskrepanz führte zum tiefsitzenden Vertrauensverlust. Spahn stehe in den Augen dieser Kritiker für verpasste Chancen und ein Gesundheitssystem, dessen Belastungsgrenzen schmerzhaft offen zutage traten, statt stabilisiert zu werden.

Mehr als ein Schlagabtausch: Das zerbrochene Vertrauen in die Gesundheitspolitik

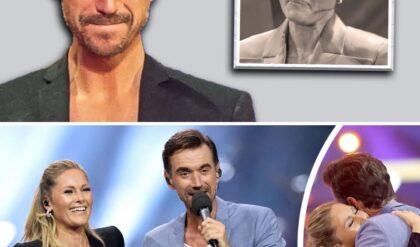

Die emotionale Konfrontation zwischen Tatiana Sambale und Jens Spahn war mehr als ein flüchtiger Moment der Empörung im Fernsehen. Sie war ein Manifest der Frustration und ein Beweis dafür, dass die politische Rhetorik und die Lebensrealität der Menschen in Deutschland in der Frage der Pflege dramatisch auseinanderklaffen. Während die Politik von Tarifverträgen und gesetzlichen Rahmenbedingungen spricht, erleben die Pflegekräfte eine Realität von Überlastung, Burn-out und dem Gefühl, nur ein Kostenfaktor zu sein.

Die Pflegerin stellte die entscheidende Frage, ob wir die Pflege aus den Händen von Konzernen nehmen wollen. Die Antwort der Politik, vertreten durch Spahn, war eine Mischung aus Verweis auf die Notwendigkeit von Gewinnen und eine Auflistung von Gesetzen. Doch was die Pflegerin – und mit ihr Millionen von Bürgern – vermisste, war die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem moralischen und menschlichen Kern des Problems.