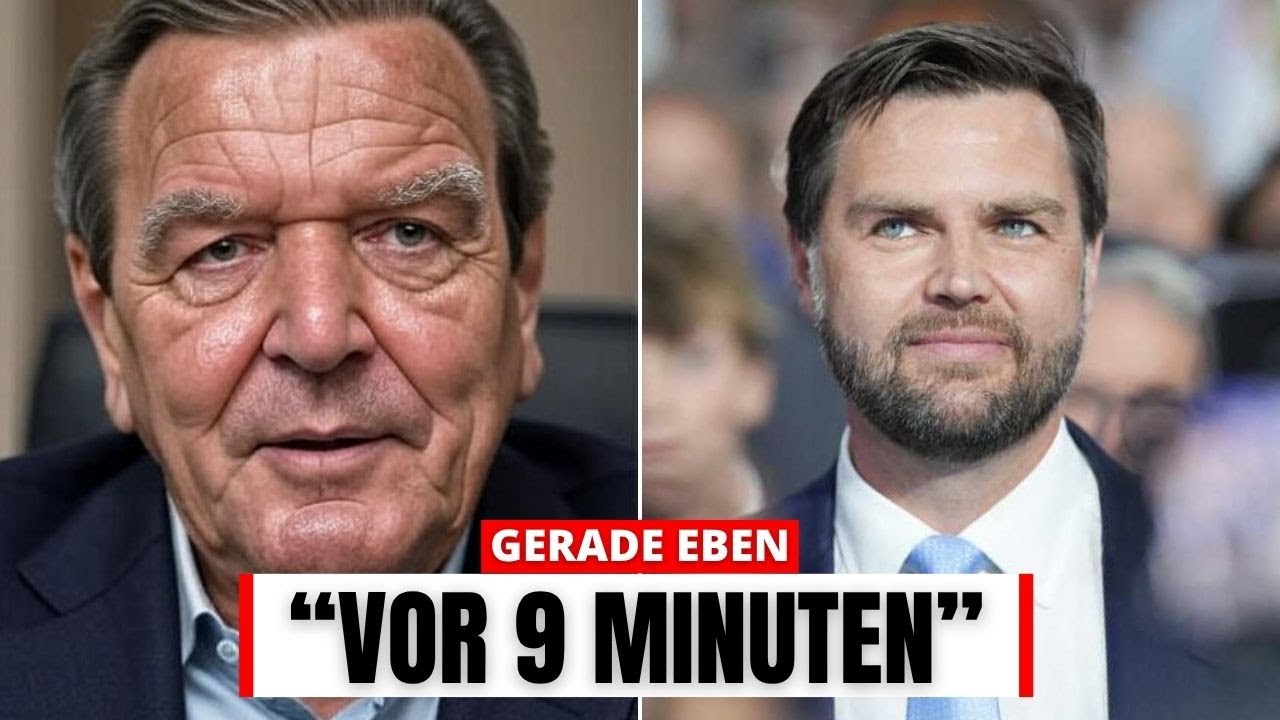

Die Achse der Unbequemen: Wie das Geheimtreffen von JD Vance und Gerhard Schröder das Berliner Establishment in Panik versetzt

Article: Ein Paukenschlag, der Berlin erzittern lässt

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe und hallt noch immer durch die Gänge des politischen Berlins: Ein unerwartetes, ja mysteriöses Treffen zwischen dem amerikanischen Vizepräsidenten JD Vance, einem kompromisslosen Verfechter von America First, und dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder hat die politische Landschaft Deutschlands in ihren Grundfesten erschüttert. Was auf den ersten Blick wie eine bizarre Randnotiz wirkt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein tiefgreifendes Signal an die amtierende Bundesregierung – ein Signal, das in Berlin mit hektischer Angst und offener Empörung quittiert wurde.

Es war kein routiniertes, höfliches Händeschütteln oder ein Austausch leerer Floskeln. Augenzeugen und interne Quellen sprechen von einem „tiefgreifenden Gespräch über geopolitische Realitäten“. Die beiden Männer, die unterschiedlicher kaum sein könnten – der eine der junge, aufstrebende Vizepräsident aus dem industriellen Herzen Amerikas, der die Sprache der „vergessenen Arbeiter“ spricht; der andere der Altkanzler, der von vielen als Persona non grata und „Putin-Versteher“ abgestempelt wird –, haben sich in einer brisanten Allianz zusammengefunden, deren Botschaft den aktuellen politischen Mainstream direkt herausfordert.

Die Allianz der Unbequemen: Vance trifft Schröder

Um die Brisanz dieses Treffens zu verstehen, muss man die politischen Biografien der Protagonisten beleuchten. JD Vance verkörpert eine Politik, die in Washington und Brüssel mit Misstrauen beäugt wird. Seine Haltung ist klar: Europa muss endlich auf eigenen Beinen stehen und für seine Sicherheit selbst gerade stehen. Die USA, so seine unmissverständliche Botschaft, würden nicht länger der Zahlmeister für eine als „dekadent“ empfundene Europäische Union sein. Es ist eine Forderung nach Souveränität, die in Europa oft als Abkehr interpretiert wird, in Vances Augen jedoch nichts anderes als eine Rückkehr zur Realpolitik darstellt. Seine Rhetorik spricht die frustrierten Bevölkerungsschichten an, die sich von globalistischen Eliten vergessen fühlen.

Gerhard Schröder ist Vances überraschender, aber strategisch brillanter Gesprächspartner. Er ist in Deutschland die Verkörperung des politischen Querschlägers. War er nicht der letzte deutsche Kanzler, der es wagte, Washington die Stirn zu bieten? Sein entschiedenes „Nein“ zum Irakkrieg im Jahr 2003 war ein Akt nationaler Souveränität, der in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartig dasteht. Zudem ist Schröder der Mann, der mit der Agenda 2010 unpopuläre, aber aus seiner Sicht notwendige Reformen durchsetzte und damit bewies, dass er Pragmatismus über ideologische Beliebtheit stellt. In der aktuellen politischen Landschaft repräsentiert er eine Stimme, die nationale Interessen und wirtschaftliche Stabilität höher bewertet als die Einhaltung eines ideologisch geführten, transatlantischen Gleichschritts.

Realpolitik gegen Ideologie: Das Manifest der nationalen Interessen

Die Frage, die sich nun niemand in Berlin zu stellen wagt, ist die zentrale Botschaft dieses Treffens: Entsteht hier eine neue „Achse der Vernunft“? Eine Allianz, die sich gegen den globalistischen Mainstream positioniert und auf nationalen Interessen und knallharter Realpolitik basiert? Die Antwort ist ebenso einfach wie brisant: Ja, dieses Treffen ist ein Aufruf zur Abkehr von der „Ära ideologischer Politik“, die nach Ansicht der Protagonisten die westliche Welt gelähmt hat.

Die von Vance und Schröder verkörperte Haltung argumentiert, dass die westlichen Staaten, allen voran Deutschland, ihre Außen- und Wirtschaftspolitik zu sehr an ideologischen Dogmen ausgerichtet haben – sei es in Bezug auf Energiepolitik, Handelsbeziehungen oder Verteidigungsfragen. Anstatt sich von vermeintlich höheren moralischen Werten leiten zu lassen, fordern sie eine Rückbesinnung auf das, was einem Land tatsächlich nützt: nationale Souveränität, wirtschaftliche Stabilität und pragmatische Sicherheitspolitik. Es ist ein Frontalangriff auf die Haltung, die Deutschland in den letzten Jahren oft als primär moralische und nicht als interessengeleitete Macht positioniert hat. Die neue Achse fordert eine nüchterne, unromantische Betrachtung der Welt – eine Welt, in der Bündnisse und Beziehungen nach Nützlichkeit und nicht nach ideologischer Reinheit bemessen werden.

Die Panikreaktion des Berliner Establishments

Die Reaktion aus den Reihen der Bundesregierung war prompt und geradezu enthüllend. Anstatt die Botschaft aufzunehmen und die legitimen Sorgen um Deutschlands Rolle in einer sich wandelnden Welt zu reflektieren, schossen die Spitzenpolitiker umgehend gegen die Überbringer. Der amtierende Kanzler sprach von einer „unverantwortlichen Einmischung“, der Finanzminister von einer drohenden „Spaltung des Westens“.

Doch diese hektischen und überzogenen Reaktionen offenbaren vor allem eines: Angst. Es ist nicht die Angst vor dem Treffen an sich, sondern die Angst vor der unbequemen Wahrheit, die diese Allianz ausspricht. Die deutsche politische Elite, die sich in ihrem Narrativ der moralischen Überlegenheit und der alternativlosen transatlantischen Loyalität eingerichtet hat, fürchtet den Verlust der Kontrolle über die politische Erzählung.

Die Panik ist begründet. Das Establishment spürt, dass die Fundamente ihrer Macht bröckeln, sobald pragmatische Ansätze und nationale Souveränität in den Fokus der Debatte rücken. Ihre Kritik an Vance und Schröder wirkt wie ein verzweifelter Versuch, die Debatte zu delegitimieren, anstatt sich den realpolitischen Fragen zu stellen, die beide Männer aufwerfen: Kann sich Deutschland weiterhin leisten, wirtschaftliche Interessen der reinen Ideologie unterzuordnen? Kann die Sicherheit Europas dauerhaft gewährleistet werden, wenn der US-Vizepräsident die Rolle des „Zahlmeisters“ öffentlich aufkündigt? Die reflexartige Ablehnung aus Berlin zeigt, dass die unbequeme Wahrheit einen wunden Punkt getroffen hat.

Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik: Vasall oder souveräne Nation?

Was bedeutet diese unerwartete Allianz konkret für Deutschland und Europa? Es steht außer Frage, dass wir uns an einer Zeitenwende befinden. Das Treffen von Vance und Schröder hat die längst überfällige Debatte über Deutschlands Rolle in der Welt mit voller Wucht ausgelöst. Die zentrale Frage, die nun nicht länger ignoriert werden kann, ist: Ist Deutschland ein Vasall, der im Gleichschritt mit Washington marschiert und die geopolitischen Interessen anderer vor die eigenen stellt, oder ist es eine souveräne Nation, die ihre Außenpolitik nach nationalen und europäischen Realitäten ausrichtet?

Die von Vance eingeforderte „Eigenständigkeit“ Europas ist in der Theorie ein nobler Anspruch, wird aber von der Berliner Regierung als Drohung empfunden, da sie die jahrzehntelang bequeme Rolle der primär militärischen Abhängigkeit von den USA in Frage stellt. Schröder als Partner in dieser Debatte zu wählen, ist ein genialer Schachzug: Es zwingt die deutsche Öffentlichkeit und Politik, sich mit einem Realpolitiker auseinanderzusetzen, der bewiesen hat, dass er unpopuläre Entscheidungen im Sinne nationaler Stärke treffen kann.

Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob aus diesem Treffen konkrete Politik erwächst – ob diese „Achse der Unbequemen“ eine nachhaltige Bewegung initiieren kann, die Deutschlands Verhältnis zur Welt neu definiert. Eines ist jedoch bereits klar und unumkehrbar: Das Establishment hat die Deutungshoheit über das Narrativ verloren. Die Diskussion darüber, ob Deutschland seine wirtschaftliche Stärke und politische Autonomie wiederherstellen muss, findet jetzt statt, ob es den Eliten passt oder nicht. Die Antwort auf die Frage „Vasall oder souveräne Nation?“ ist der Schlüssel zur Zukunft der Bundesrepublik, und das Gespräch in Berlin war der Startschuss für eine neue Ära der politischen Auseinandersetzung.