Die Dunkle Bilanz: Wie 7 deutsche Konzerne aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs zu globalen Giganten aufstiegen

Article: Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs wird meist an den Frontlinien und in den politischen Entscheidungszentren erzählt. Doch ein entscheidendes Kapitel spielte sich abseits des Schlachtfelds ab: in den Fabrikhallen der deutschen Industrie. Hier, wo Maschinen Tag und Nacht liefen, wurde nicht nur Material für die Kriegsmaschinerie produziert, sondern auch der Grundstein für den späteren Aufstieg einiger der mächtigsten Unternehmen Deutschlands gelegt. Es ist eine paradoxe und moralisch zutiefst belastende Wahrheit: Während das Land in Trümmern versank und Millionen litten, avancierten sieben Konzerne zu den eigentlichen Profiteuren eines zerstörerischen Systems. Ihre Gewinne, ihre Werke und ihre Macht wuchsen rasant, gestützt auf staatliche Großaufträge, politische Protektion und, am schmerzhaftesten, auf den Einsatz von Zwangsarbeitern.

Viele dieser Namen dominieren die Weltmärkte noch heute, doch die Untrennbarkeit ihres wirtschaftlichen Erfolgs von der Kriegswirtschaft ist ein mahnendes Kapitel. Dieser Artikel wirft einen tiefen Blick auf die Mechanismen dieses Aufstiegs und enthüllt die Geschichten der sieben deutschen Unternehmen, deren Erfolg im Zweiten Weltkrieg begründet liegt und deren moralische Altlasten bis in die Gegenwart reichen.

Das Geschäft mit dem Krieg: Der Motor des Aufschwungs

Für die deutsche Industrie war die aggressive Expansions- und Aufrüstungspolitik der 1930er Jahre kein Risiko, sondern ein Konjunkturprogramm. Der Staat vergab Großaufträge für alles, was das Militär benötigte: von Stahl und Motoren über Chemikalien bis hin zu Kommunikationstechnik. Die Unternehmen genossen beispiellose Vorteile: Staatliche Kredite, Übernahme von Bürgschaften, garantierte Rohstoffzuteilungen und volle Auftragsbücher waren die Regel. Die Regierung fungierte als ultimativer Kunde und Investor, der einen Großteil des Risikos trug, während die Gewinne in den Bilanzen der Konzerne verblieben.

Der zentrale, schockierende Faktor für die enormen Produktionszahlen und gesenkten Lohnkosten war der systematische Einsatz von Fremd- und Zwangsarbeitern. Hunderttausende Menschen aus besetzten Gebieten wurden unter unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit in deutschen Fabriken gezwungen. Dieses dunkle Kapitel des Krieges ermöglichte es den Unternehmen, die Produktionskosten auf ein Minimum zu senken und die Expansion im Eiltempo voranzutreiben. Der Krieg war somit nicht nur ein militärischer Konflikt, sondern auch ein gewaltiges, staatlich subventioniertes Wirtschaftswachstumsprogramm für die Industrie.

Krupp: Der Titan der Schwerindustrie

Der Name Krupp, das Unternehmen aus Essen, war schon vor dem Krieg ein Synonym für Stahl und Kanonen. In den 1930er Jahren wurde der Konzern zum zentralen Pfeiler der nationalen Aufrüstung. Krupp erhielt gigantische staatliche Aufträge für Panzer, Granaten und schwere Geschütze. Die Werke liefen auf Hochtouren, neue Produktionsstätten wurden gebaut und das Unternehmen expandierte massiv in besetzte Gebiete, darunter Frankreich, Polen und die Tschechoslowakei.

Der enorme wirtschaftliche Aufschwung von Krupp wurde durch den Einsatz von Hunderttausenden von Zwangsarbeitern ermöglicht. Diese bittere Wahrheit belastete das Imperium nach 1945 schwer. Das Unternehmen wurde enteignet und führende Manager, darunter Alfred Krupp, mussten sich im sogenannten Krupp-Prozess verantworten. Obwohl Alfred Krupp später begnadigt wurde und den Wiederaufbau leiten durfte, wandelte sich der Konzern schrittweise vom Rüstungsriesen zum breit aufgestellten Industriekonglomerat, das später in ThyssenKrupp aufging. Die Geschichte von Krupp bleibt ein scharfes Beispiel dafür, wie eng ökonomische Ambition und Kriegsgewinn verknüpft sein können.

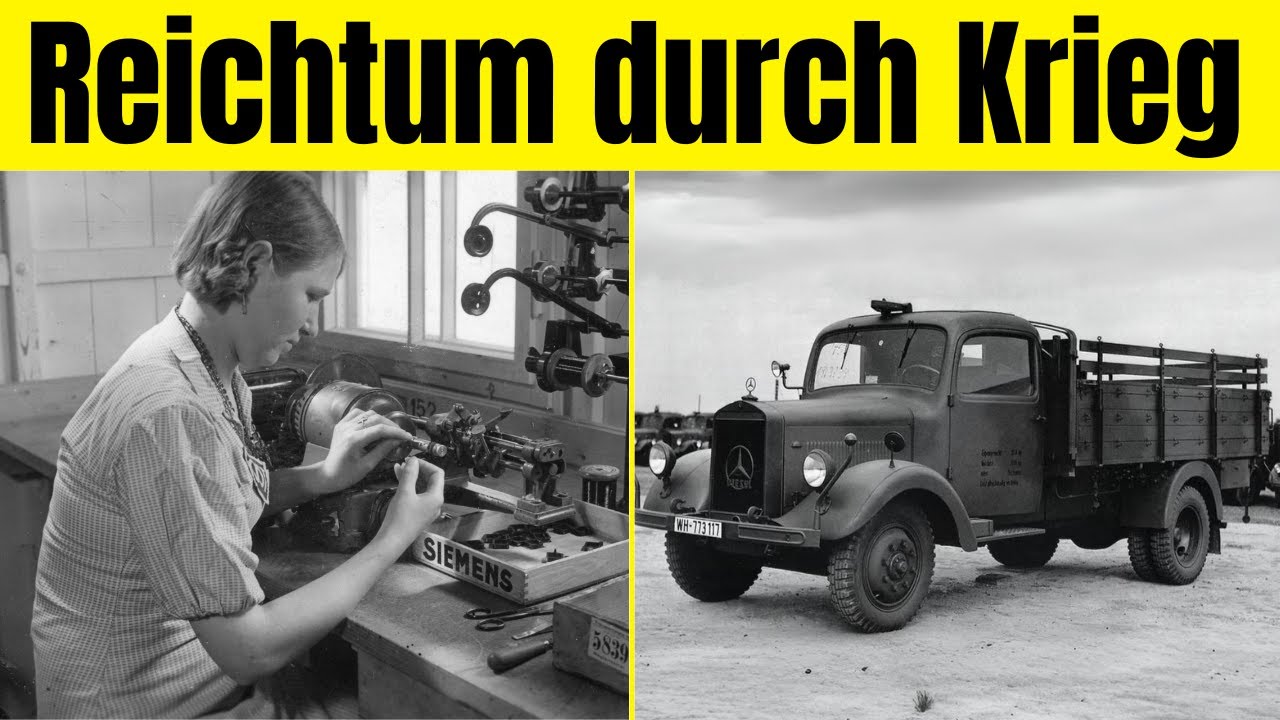

Siemens: Vom Erfindergeist zum Kriegszulieferer

Siemens galt bereits im 19. Jahrhundert als Vorreiter des deutschen Erfindergeistes. Vor dem Krieg war es einer der größten Elektrokonzerne der Welt. Doch mit der Aufrüstung änderte sich die Rolle von Siemens drastisch. Das vielseitige Technologieunternehmen wurde zu einem unverzichtbaren zentralen Zulieferer für die gesamte Kriegswirtschaft. Siemens produzierte von elektrischen Steuerungen und Messinstrumenten über komplexe Kommunikationsanlagen bis hin zu Komponenten für Flugzeuge und U-Boote alles, was die Wehrmacht benötigte.

Die explodierende Nachfrage und die staatlichen Aufträge sicherten dem Konzern stabile Gewinne. Zudem profitierte Siemens von Steuervergünstigungen und strategischem Zugriff auf knappe Rohstoffe. Auch dieser Konzern nutzte den Einsatz von Zwangsarbeitern in großem Stil, was einen signifikanten Kostenvorteil bedeutete. Obwohl die Werke nach Kriegsende in Trümmern lagen, gelang der Wiederaufbau schnell. Siemens strukturierte sich neu und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten erneut zu einem global führenden Industriekonzern, wobei die Verflechtung mit der Kriegswirtschaft ein zentraler, aufgearbeiteter Teil seiner Vergangenheit blieb.

IG Farben: Die dunkle Allianz der Chemie

Kaum ein Unternehmen symbolisiert die Verstrickung von Industrie und Kriegsführung so deutlich wie die IG Farben. Der 1925 gegründete Zusammenschluss großer Chemieunternehmen war führend in der Produktion von Farbstoffen, Kunststoffen, Treibstoffen und synthetischem Kautschuk – allesamt unverzichtbare Güter für die Kriegsmaschinerie. Die Firma wurde zum wichtigsten Partner des Staates und erhielt enorme Subventionen und Preisgarantien.

Das finanziell lukrative Arrangement sah vor, dass der Staat einen Großteil der Investitionen in neue Anlagen trug, während die Gewinne fast vollständig bei IG Farben verblieben. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen Rohstoffe, Patente und Fabriken in besetzten Gebieten. Der Einsatz von Zwangsarbeitern war auch hier ein wesentlicher Faktor für das beschleunigte Wachstum. Nach dem Krieg war IG Farben zwar wirtschaftlich mächtig, aber moralisch ruiniert. Die Alliierten zerschlugen den Konzern; aus seinen Überresten gingen später Unternehmen wie Bayer und Hoechst hervor, die in den Wiederaufbau der Nachkriegszeit starteten.

Daimler Benz: PS für die Front

Daimler Benz gehörte schon früh zu den globalen Marktführern der Automobilindustrie. Mit der Aufrüstung wurde das Unternehmen zu einem zentralen Akteur der Fahrzeugproduktion für das Militär. Die Nachfrage nach Lastwagen, Geländewagen und vor allem Flugmotoren wie dem berühmten DB 601, der in Jagdflugzeugen eingesetzt wurde, schoss in die Höhe.

Mit staatlicher Unterstützung konnte Daimler Benz seine Produktionskapazitäten massiv ausbauen und neue Großwerke errichten. Die staatlichen Aufträge garantierten eine konstante Auslastung, während militärische Forschung die technologische Entwicklung vorantrieb. Tausende von Zwangsarbeitern aus besetzten Gebieten, die unter härtesten Bedingungen eingesetzt wurden, bilden das dunkle Kapitel dieser Periode. Trotz der Zerstörung vieler Werke nach 1945 wurde Daimler Benz in den 1950er Jahren zu einem Symbol des westdeutschen Wirtschaftswunders und firmiert heute als Mercedes-Benz Group AG.

Rheinmetall Borsig: Der Waffenproduzent

Als einer der zentralen Akteure der Rüstungsindustrie konzentrierte sich Rheinmetall Borsig, entstanden aus dem Zusammenschluss mit dem Lokomotivhersteller Borsig, auf die Massenproduktion von Geschützen, Munition und Flugabwehrsystemen. Der Konzern erlebte mit der staatlich forcierten Wiederaufrüstung einen rasanten Aufschwung.

Der wirtschaftliche Erfolg war direkt und unumkehrbar an den Krieg gebunden. Subventionen und Rohstoffzuteilungen ermöglichten einen schnellen Ausbau der Werke. Nach Kriegsende wurde das Unternehmen enteignet und die Waffenproduktion verboten. Nach einer Phase der zivilen Güterproduktion stieg Rheinmetall später erneut in den Rüstungssektor ein und ist heute einer der größten deutschen Rüstungskonzerne – ein deutliches Beispiel für die Schwierigkeit, die industrielle Stärke von den damaligen politischen und militärischen Verflechtungen zu trennen.

Messerschmitt: Die Ikonen der Lüfte

Der Name Messerschmitt ist eng mit der deutschen Flugzeugindustrie des Krieges verknüpft. Unter der Führung von Willy Messerschmitt entwickelte das Unternehmen in kürzester Zeit moderne Kampfflugzeuge. Der Durchbruch gelang mit der BF 109, einem der bekanntesten Jagdflugzeuge der Geschichte, das in über 30.000 Exemplaren gebaut wurde.

Der Staat sicherte Entwicklungskosten, Rohstoffe und Arbeitskräfte, was zu einem enormen Unternehmenswachstum führte. Um Schutz vor Bombenangriffen zu finden, wurden Produktionsstätten oft ausgelagert oder in unterirdische Anlagen verlegt. Nach dem Produktionsverbot von Flugzeugen nach 1945 musste Messerschmitt auf zivile Produkte wie Nähmaschinen und die berühmten Kabinenroller der 1950er Jahre umstellen, bevor es später wieder in den Flugzeugbau einstieg, jedoch nicht an die frühere Dominanz anknüpfen konnte.

Degussa: Edelmetalle und Chemische Macht

Die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, kurz Degussa, war ein traditionsreicher Edelmetallbetrieb, der sich in den 1930er Jahren zu einem breit aufgestellten Konzern für Chemie und Metallurgie entwickelte. Mit Kriegsbeginn rückte Degussa in den Fokus der staatlichen Wirtschaftsplanung, da Edelmetalle, Katalysatoren und Spezialchemikalien für die Rüstungsproduktion unverzichtbar waren.

Die Firma profitierte immens von der massiven Nachfrage und der engen Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, die ihr bevorzugt Aufträge und Ressourcen zuteilten. Die Kriegsjahre waren für Degussa äußerst profitabel, da die staatlich gelenkte Kriegswirtschaft stabile Einnahmen und das Ausschalten privater Konkurrenz garantierte. Nach 1945 gelang Degussa der Neuanfang mit zivilem Schwerpunkt. Das Unternehmen entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem bedeutenden Werkstoffkonzern und ging schließlich in der heutigen Evonik Industries AG auf.

Die Last des Erbes

Der Aufstieg dieser sieben Konzerne, von Krupp bis Degussa, ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass der Zweite Weltkrieg nicht nur eine Zeit des moralischen Versagens, sondern auch eine Phase beispielloser wirtschaftlicher Akkumulation war. Die Gewinne aus dieser Ära legten das Fundament für den Wiederaufbau und das westdeutsche Wirtschaftswunder.

Der spätere zivile Erfolg vieler dieser Unternehmen steht in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis zu ihrer Rolle als Profiteure der Kriegswirtschaft. Die konsequente Aufarbeitung dieser Vergangenheit, insbesondere der Verbrechen der Zwangsarbeit, ist notwendig, um die moralische Last dieser Gründungszeit zu verstehen. Die Geschichte dieser sieben Konzerne beweist, wie Industrie und Krieg zu einer schockierenden Symbiose verschmelzen können und wie tief die Schatten dieses dunklen Kapitels auf die deutsche Wirtschaft reichen.