Merz außer Fassung: “Warum ändern Sie das nicht?” – Der Bürger-Schlag, der die peinsamen Ausreden des Kanzlers entlarvte

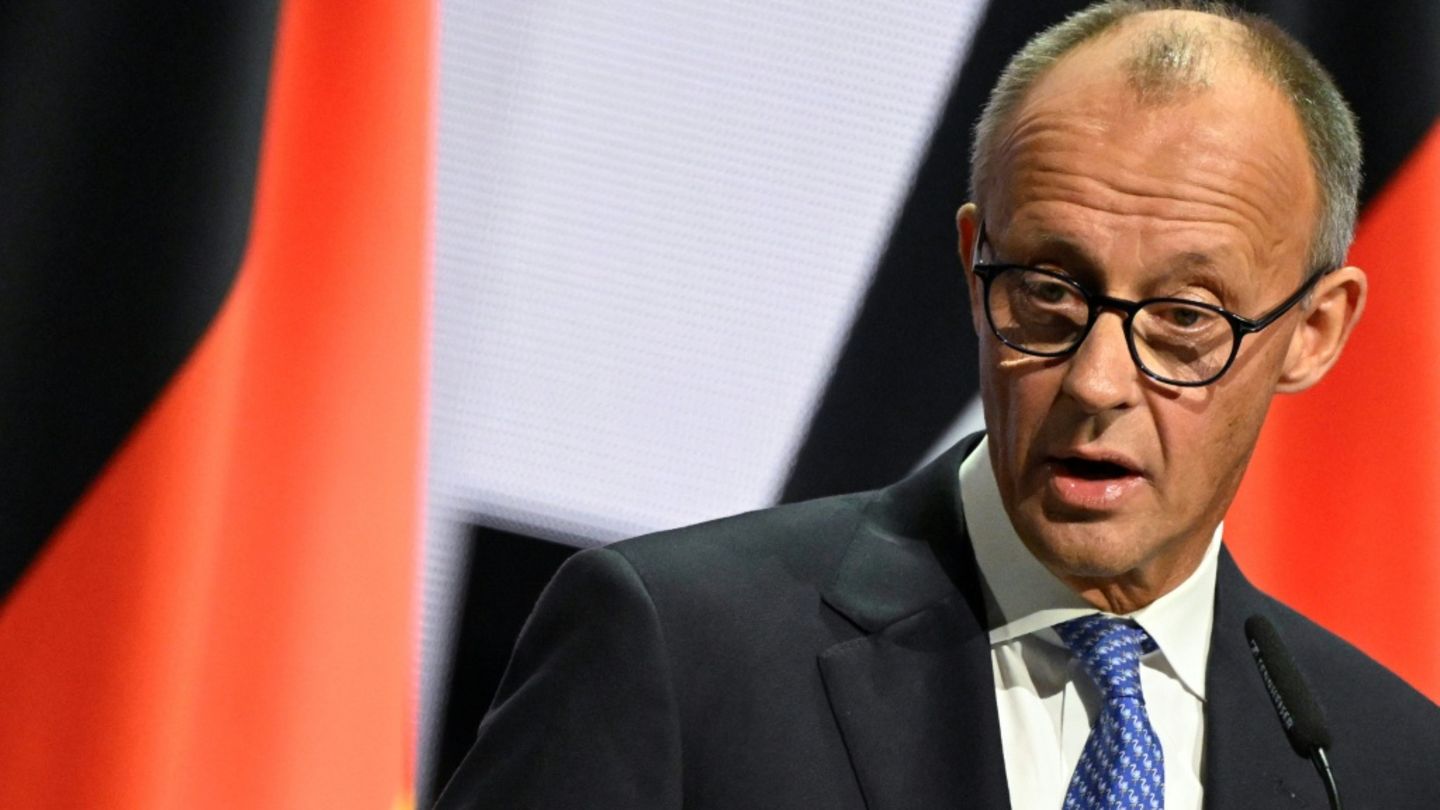

Article: Der Moment der Wahrheit: Merz wird blass vor Millionen

Es war ein Moment, der die oft sterile Atmosphäre einer politischen Fernsehdebatte jäh zerriss und die Kluft zwischen politischer Rhetorik und bürgerlicher Realität schonungslos offenlegte. Mitten in Friedrich Merz’ Ausführungen über Bahnreformen und Infrastrukturplanung erhob sich ein Mann aus dem Publikum, ein Unternehmer aus Magdeburg, und stellte die eine Frage, die Millionen Deutsche seit Jahren quält: „Warum ändern Sie das nicht? Bitte, warum ändern Sie das nicht?“

Die Reaktion des Kanzlers war verräterisch: Er wirkte sichtlich aus dem Konzept gebracht, die Anspannung in seinem Gesicht war nicht zu übersehen. Beobachter beschrieben ihn als “blass” – ein ungewohnter Anblick für den sonst so souveränen, kühl und sachlich auftretenden Spitzenpolitiker. Die unbequeme Frage des Bürgers traf Merz nicht nur ins Schwarze, sie entlarvte seine gesamte Strategie: Die Perfektionierung der Ausrede anstelle der Lösung. In diesem Augenblick stand Merz da wie ein Schüler, der beim Abschreiben ertappt wurde, konfrontiert mit der gnadenlosen Bilanz seiner eigenen (Noch-nicht-)Leistungen und leeren Wahlkampfversprechen.

Die bittere Realität aus Magdeburg: Der Sanierungsstau, der lähmt

Der Mann aus Magdeburg war kein politischer Gegner, sondern ein Familienunternehmer, der seit 30 Jahren ein Transportunternehmen betreibt. Seine Frage war nicht theoretisch, sondern tief in der täglichen Not verwurzelt. Er schilderte die unmittelbaren Probleme in seiner Stadt: Zwei Brücken auf der Bundesstraße B71 sind gesperrt, nur noch einspurig befahrbar. Das kostet Zeit, Geld und lähmt nicht nur sein Unternehmen, sondern das gesamte Netzwerk der Transportkollegen in Deutschland.

Diese konkrete Schilderung lieferte das schmerzhafte Gegenbild zu Merz’ technokratischen Ausführungen über “Trennung von Netz und Betrieb” und “Wettbewerb auf der Schiene”. Für den Bürger ist die Realität nicht ein Konzept, sondern ein existenzielles Problem: „Wie stellen Sie sicher, dass die Finanzierung und die Sanierung der maroden Infrastruktur in Kürze und beschleunigt erledigt wird?“ Die Dringlichkeit dieser Frage verlangte nach sofortigem Handeln, nicht nach politischen Manövern oder Verwaltungsschleifen. Merz’ Versuch, sich mit Fachbegriffen wie dem “Sanierungsstau im Bereich der Bundesfernstraßen” herauszureden, schlug fehl. Das Publikum spürte, dass hier ein Politiker redete, der das Ausmaß der Krise zwar kannte, aber keinen realistischen Weg zur schnellen Bewältigung aufzeigen konnte.

Die Kapitulation vor dem Status Quo: Merz’ Ausflüchte

Anstatt eine klare, vom Staat getragene Strategie zu präsentieren, wich Merz auf eine Reihe von Ausflüchten aus, die seinen Mangel an Entschlossenheit und die Grenzen der staatlichen Finanzkraft offenbarten.

1. Das Maut-Dilemma: Merz räumte ein, dass die Maut, die von LKW-Fahrern und Transportunternehmen bezahlt wird, nicht in den Straßenbau fließt, sondern in die Bahn – eine Konstruktion, die er selbst als “fragwürdig” bezeichnete. Doch die logische Folgefrage des Bürgers „Warum ändern Sie das nicht?“ blieb unbeantwortet. Merz konnte nur mit dem Versprechen kontern: „wollen ja ändern in der nächsten Regierung“. Ein Versprechen, das angesichts des bereits eingetretenen Regierungswechsels und des weiter bestehenden Mangels an Besserung wie eine leere Worthülse klang.

2. Die Forderung nach privatem Kapital: Merz erklärte, dass der Staat die gewaltigen Kosten für die Sanierung nicht alleine tragen könne. Seine Lösung: „Ich glaube, dass wir privates Kapital mobilisieren müssen für unsere Infrastruktur.“ Er verwies auf Investoren weltweit, die bereit seien, in Deutschland zu investieren. Dies ist ein hochumstrittener Ansatz, da Public-Private-Partnerships (PPP) in der Vergangenheit – wie Merz selbst zugab – “nicht besonders glücklich laufen” und oft zu einer Überteuerung und dem Verlust der öffentlichen Kontrolle über kritische Infrastruktur führen. Der Verweis auf “Autobahnabschnitte mit Mauthäuschen” oder die umstrittenen Projekte an der Ostsee dienten eher als Warnung denn als Erfolgsbeispiel.

3. Die Bürokratie-Falle: Merz’ sicherste Ausrede blieb der Dauerbrenner der deutschen Politik: die überbordende Bürokratie. Er klagte darüber, dass sich Verkehrsprojekte in seinem Wahlkreis seit 30 Jahren hinziehen, dass “wir planen zu lange, wir sind zu teuer, wir sind zu perfekt”. Er beschwörte die Planungsbeschleunigung, die nach der deutschen Einheit im Osten so erfolgreich war, die aber für das gesamte Land abgeschafft wurde. Doch auch hier der Haken: Die Zuhörer bemerkten, dass all diese Probleme – Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung, Sanierungsstau – bereits große Wahlkampfversprechen waren, die in der Realität nicht eingelöst wurden. Die Worte des Kanzlers klangen daher wie eine weitere Runde im “Reden statt Handeln”-Kreislauf.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Das Scheitern der Rhetorik

Die Szene im Studio verdeutlichte das Kernproblem von Friedrich Merz’ Politikstil: Die Dominanz der technokratischen Rhetorik über die menschliche Not. Merz spricht fließend über “Netzbetrieb”, “Wettbewerbsfähigkeit” und “organisatorische Trennung”, aber diese Schlagworte klingen abstrakt und leer, wenn ein Unternehmer vor ihm steht und ihm von zwei gesperrten Brücken auf der B71 erzählt.

Der Bürger aus Magdeburg brachte die Frustration einer ganzen Nation auf den Punkt: Es sind nicht die fehlenden Konzepte, die das Land lähmen, sondern der Mangel an politischem Willen und entschlossenem Handeln. Merz’ Hinweis auf die Notwendigkeit von Investitionen in die Zukunft und Strukturreformen verhallten, weil er im Angesicht der Realität nicht erklären konnte, warum die jetzige Führung die grundlegendsten Aufgaben – die Sanierung des Vorhandenen – nicht in den Griff bekommt.

Ein Sanierungsfall Deutschland: Die Folgen der Inaktivität

Der Sanierungsstau in Deutschland ist nicht nur ein Ärgernis für Pendler und Spediteure; er ist ein existenzielles Risiko für die gesamte Wirtschaft. Ein überlastetes, überaltertes und marodes Schienen- und Straßennetz macht Deutschland als Logistikstandort unattraktiv, treibt die Kosten für Unternehmen in die Höhe und untergräbt die viel beschworene “Wettbewerbsfähigkeit”.

Merz’ Versprechen, “sehr viel” ändern zu wollen, steht im krassen Gegensatz zur sichtbaren Stagnation. Die Schuldenbremse ist de facto ausgehebelt, der Bürokratieabbau ist nicht spürbar und die Infrastruktur verschlechtert sich von Tag zu Tag. Die Bürger haben das Gefühl, dass die Milliarden, die über Maut, Steuern und Gebühren eingenommen werden, in Verwaltungsschleifen verschwinden, während die grundlegenden Versorgungsleistungen des Staates zerfallen.

Das Duell im Fernsehen war somit mehr als eine Konfrontation; es war ein Weckruf. Es zeigte, dass die Geduld der Bürger mit leeren Wahlkampfversprechen und dem Verweis auf komplexe Finanzierungsmodelle aufgebraucht ist. Merz’ Strategie, das Problem anzuerkennen, es aber sofort mit der Forderung nach privatem Kapital und dem Verweis auf Bürokratie zu relativieren, wird zunehmend als Kapitulation vor dem eigenen Führungsanspruch gewertet. Die Menschen in Deutschland verlangen keine hochkomplexen PPP-Projekte. Sie verlangen, dass Brücken befahrbar sind, Züge pünktlich fahren und die Regierung endlich die einfachste aller Fragen beantwortet: Warum ändert ihr das nicht? Die politische Zukunft des Kanzlers wird davon abhängen, ob er in der Lage ist, seine eigenen Wahlkampf- und Regierungsversprechen – die von Sanierung, Beschleunigung und weniger Bürokratie – in die Realität umzusetzen, oder ob er weiterhin im Angesicht der Wahrheit in peinliche Ausreden flüchten muss.