Der Sommer des Jahres 1978 lag schwer über der kleinen Stadt Mühlfeld in Oberbayern. Vier Jahre waren vergangen, seit Bundeskanzler Brand zurückgetreten war und das Land befand sich noch immer in einem Zustand zwischen Aufbruch und Ernüchterung. Die Jugend sprach von Freiheit, während die Eltern von Ordnung träumten. In den Caféses dröhnten Songs von Fleetwood Mac, Abba und Bony M.

Und in den Wohnzimmern hingen Poster von Star Wars und John Travolta aus Saturday Night Fever. Es war der 23. Juli und das Thermometer zeigte 33° im Schatten. Die Luft flimmerte über den Asphalt und selbst die Zeit schien sich unter der Hitze zu dehnen. In einem zweistöckigen Haus in der Ahhornstraße stand die 18-jährige Elisabeth Blauer vor einem offenen Koffer.

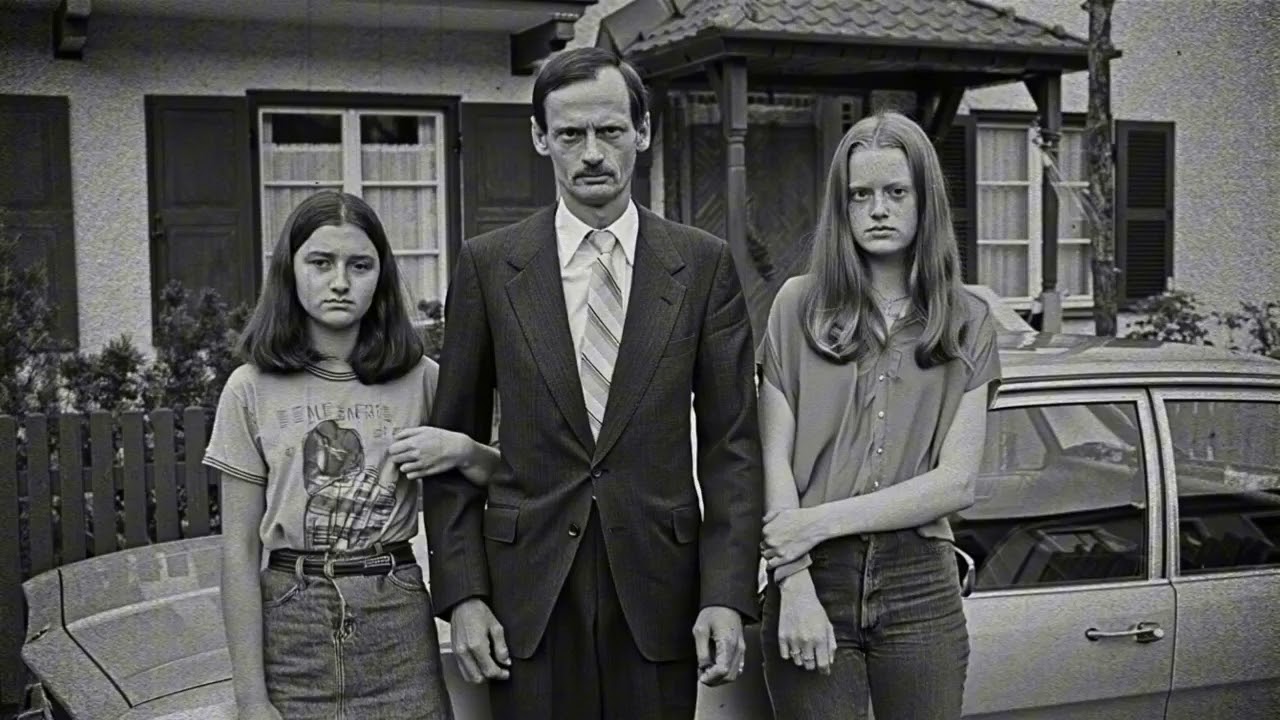

Sie faltete ihre Schlaghosen und geblümten Blusen sorgfältig zusammen. Auf dem Bett lag ihre 16-jährige Schwester Anna. barfuß, die langen Beine verschränkt und kaute gelangweilt auf einem Kaugummi. Das Zimmer der Schwestern war ein Abbild der 70er Jahre. An den Wänden ein Poster von Fer Forset in ihrem roten Badeanzug. Daneben John Travolta mit aufgestelltem Kragen.

Auf dem Schreibtisch ein Plattenspieler mit Schallplatten von Linda Ronstadt und Carly Simon. Der Geruch von Parfüm und Schallplattenhüllen hing in der Luft. “Ich wünschte, du würdest nicht gehen”, sagte Anna und spielte mit einer Strähne ihres blonden Haares. Aus dem kleinen Radio auf der Kommode lief Sailing von Rod Stuart.

Wer wird mich beschützen, wenn Vater wieder trinkt? Mama wird schon da sein,” antwortete Elisabeth leise, ohne wirklich überzeugt zu klingen. Sie legte einen Jeansrock sorgfältig in den Koffer. “Ich komme zu Weihnachten zurück. Es sind doch nur ein paar Monate.” Elisabeth hatte gerade das Gymnasium Mühlfeld abgeschlossen und würde im Herbst nach München ziehen, um an der Ludwig Maximilians Universität Lehramt zu studieren.

Sie wäre die erste in der Familie, die ein Studium begann. Der ganze Stolz der Familie Blau war. Mit ihren kupferroten Haaren, den hellgrünen Augen und den Sommersprossen auf der Nase wirkte sie wie das Sinnbild eines bayerischen Sommers. Niemand ahnte, daß Elisabeth Blauwe nie an der Universität ankommen würde. Noch am selben Abend sollten beide Schwestern spurlos verschwinden und Mühlfeld für Jahrzehnte in Unruhe versetzen.

Als ihre Mutter Maria Blauer an diesem Abend von der Spätschicht im Kaufhaus Herti heimkam, fand sie das Haus leer vor. Ihr Mann Richard war wie jeden Donnerstag beim Kegelverein, aber die Mädchen hätten längst zu Hause sein müssen. Der Fernseher lief, die Titelmelodie der Lindenstraße drang aus dem Wohnzimmer und in der Spüle stapelten sich Teller.

Ly, Anna, rief Maria, doch das einzige, was sie hörte, war das leise Ticken der Wanduhr und das Summen der Nachbarnsfernseher durch die geöffneten Fenster. Um 10 Uhr abends, als Richard heimkam, nach Bier und Zigaretten riechend, hatte Maria bereits alle Freundinnen ihrer Töchter angerufen. Niemand hatte sie seit dem Nachmittag gesehen, als sie in Richtung Mühlsee gegangen waren. Ein beliebter Badeplatz für Jugendliche.

Trotz seines benebelten Zustands wurde Richard plötzlich nüchtern. Er griff nach den Schlüsseln seines alten Opel Rekord und fuhr in die warme Nacht hinaus. Die Scheinwerfer schnitten durch die Dunkelheit, während Grillen schrillten und der Asphalt nach Sommer roch. Am See fand er nur die Fahrräder der Mädchen, angekettet an einen Baum.

Auf dem Ufer lagen zwei bunte Handtücher, daneben eine angebrochene Packung Hanuta und zwei leere Africola Flaschen. Keine Spur von den Schwestern. Richard rief ihren Namen in die Nacht hinaus, wieder und wieder, bis seine Stimme heiser wurde und über das glatte Wasser verhalte.

Gegen Mitternacht organisierte Hauptkommissar Daniel Maurer von der Polizeidienstelle Mühlfeld eine Suchaktion. Polizisten mit Taschenlampen durchkämten die Ufer, während Freiwillige mit Stöcken und Hunden das nahgelegene Waldstück absuchten. Das Boot der Feuerwehr kreuzte über den dunklen See. Die Scheinwerfer streiften die Wasseroberfläche. Als der Morgen graute, war alles, was sie gefunden hatten, Müdigkeit und ein wachsendes Gefühl der Angst.

Die Sonne ging über dem Mühlsee auf und ihr rotes Licht legte sich wie ein stilles Menetekel über das Wasser. Am nächsten Morgen berichtete der bayerische Rundfunk in den Frühnachrichten über das Verschwinden der beiden Schwestern. Noch bevor die Sonne ganz aufgegangen war, klebten freiwillige Fotos von Elisabeth und Anna an die Schaufenster entlang der Hauptstraße.

Auf den Bildern lächelten die Mädchen, sorglos und jung, ihre Gesichter nun überall in Mühlfeld. Die Schlagzeile im Mühlfelder Tagblatt lautete: Zwei Schülerinnen spurlos am Mühlsee verschwunden. Damals, im Jahr 1978, gab es keine Handys, keine sozialen Netzwerke und keine schnellen Suchaufrufe. Nur Telefone mit Wählscheibe, Kopierer, die lila Tinte auf die Finger drückten und das unermüdliche Leuten von Haus zu Haus.

Im Turnsaal der örtlichen Realschule richtete Hauptkommissar Maurer ein provisorisches Einsatzzentrum ein. Auf langen Klapptischen standen Telefone, auf Karteikarten wurden Hinweise notiert. An einer großen Pinwand hing eine Karte von Mühlfeld und den umliegenden Wäldern, übersäht mit roten Stecknadeln, die die bereits durchsuchten Gebiete markierten.

Der Geruch von Filterkaffee, kaltem Schweiß und Zigarettenqualm erfüllte die Luft. Draußen sammelten sich Nachbarn, Bauern, Schüler, alle, die helfen wollten. Ein Tankwart behauptete am Nachmittag einen dunkelgrünen VW-Bus mit Münchner Kennzeichen in der Nähe des Sees gesehen zu haben. Drei Jugendliche sagten aus, sie hätten gegen Abend Schreie gehört. Doch sie gaben zu, zuvor Augustina Bier aus dem Keller eines Vaters gestohlen zu haben.

Die Freundin der älteren Schwester, Jessica Tal, erzählte der Polizei: “Elisabeth habe von einem heimlichen Freund gesprochen. Er sei älter gewesen, nicht von hier. Niemand wusste, wer er war. Kommissar Maura und seine vier Beamten arbeiteten Tag und Nacht. Sie überprüften Kennzeichen, befragten Badegäste, fuhren zum See, zogen Netze durchs Wasser, suchten in Schuppen, auf Lichtungen, in verlassenen Bootshäusern.

Sie fanden Zigarettenkippen, Reifenspuren im Sand, Fingerabdrücke auf den Colaflaschen, alles Indizien, die ohne moderne Technik kaum auszuwerten waren. Zwei Tage später traten Richard und Maria Blauer in der Abendschau des Regionalsenders auf. Maria hielt ein Taschentuch in der Hand, dass sie kaum noch losließ. “Bitte”, sagte sie mit zitternder Stimme.

“Wenn jemand etwas weiß, bitte meldet euch. Wir wollen nur, daß unsere Mädchen nach Hause kommen. Doch die Tage vergingen und das Schweigen blieb. Eine Woche nach dem Verschwinden kam ein Hinweis. Ein Angler aus einem Nachbardorf hatte in der Dämmerung ein Mädchenkleid im Schilf treiben sehen.

Die Polizei durchsuchte die Stelle, doch das Kleid gehörte keiner der Schwestern. Mit jedem Tag, an dem keine Spur auftauchte, wuchs die Beklemmung in der Stadt. Mühlfeld, sonst friedlich und verschlafen, war plötzlich ein Ort des Misstrauens geworden. Eltern begleiteten ihre Kinder nun bis zur Schule. Abends blieben die Straßen leer. Ein Radiomoderator sagte: “So etwas passiert hier nicht.

nicht in Bayern, nicht bei uns. Aber es war passiert und niemand konnte erklären, wie zwei Mädchen mitten am Tag am See verschwinden konnten, ohne dass jemand etwas bemerkte. Am fünften Tag zog Nebel über den Mühlsee. Männer mit Stiefeln warteten durchs Wasser, während Hunde bellten und Reporter Mikrofone hinhielten, doch der See schwieg.

Hauptkommissar Maura stand am Ufer, die Hände in den Taschen und starrte auf die glatte Oberfläche. “Wenn Sie hier sind”, sagte er leise zu seinem Kollegen, “dann der See sie nicht hergeben.” Er sollte recht behalten. Die Tage dehnten sich zu Wochen und das Verschwinden der Schwestern wurde zum Gesprächsthema in jedem Gasthaus, in jedem Friseursalon und an jeder Straßenecke.

Der Sommer ging weiter, aber für die Familie Blauer schien die Zeit stillzustehen. Maria erschien nicht mehr zur Arbeit im Härtihaus. Sie saß meist am Fenster des Wohnzimmers und starrte hinaus auf die Straße, als könnten die Mädchen jeden Moment auf ihren Fahrrädern zurückkehren.

Richard hingegen stürzte sich in die Arbeit im Papierwerk Mühlfeld, wo er seit Jahren in der Zellstoffabteilung tätig war. Nach Feierabend ging er direkt in die Gaststätte Krone, trank bis spät in die Nacht und kam schweigend nach Hause. Die Nachbarn begannen zu flüstern. Einige sagten: “Richard sei wie ausgewechselt.” Andere fanden, man solle ihn in Ruhe lassen. Jeder trauere anders.

Die Polizei arbeitete weiter, doch die Spur wurde kälter. Der Bundeskriminaldienst schickte einen Berater, der allerdings erklärte, dass ohne Hinweise auf eine Entführung über die Landesgrenzen hinaus keine Zuständigkeit bestünde. Es gab keine Erpressung, keine Forderung, keine Zeugen, nur zwei Fahrräder, zwei Handtücher und das unheimliche Schweigen des Sees.

Im September, als Elisabeth eigentlich ihre ersten Vorlesungen in München hätte besuchen sollen, wurde das provisorische Suchzentrum aufgelöst. Die Helfer kehrten in ihren Alltag zurück. Das Plakat mit den Gesichtern der Mädchen blieb an der Polizeistation hängen, vom Regen ausgebleicht. Kommissar Maurer legte die Akte in einen Karton, beschriftete ihn mit Fallblauer und stellte ihn in das Archiv im Keller des Rathauses.

Von Zeit zu Zeit nahm er die Mappe wieder hervor, blätterte darin, als könnte ein übersehener Hinweis plötzlich zu ihm sprechen. Doch der Fall blieb still. Eingefroren im Sommer 1978. Die Jahre vergingen. Neue Bürgermeister kamen und gingen. Das Papierwerk expandierte. Der Mühlsee blieb ein beliebter Ort für Familien und Jugendliche. Aber niemand schwamm mehr nahe dem Nordufer.

Dort, wo die Fahrräder gefunden worden waren, dort legte man manchmal Blumen ab. Und 1983 fand ein Junge am Ufer einen kleinen silbernen Anhänger in Herzform. Die Gravur war kaum noch zu lesen. EB. Seine Mutter brachte das Fundstück zur Polizei. Maura nahm es entgegen, legte es zu den Beweisstücken und schrieb möglicherweise von Elisabeth Blau war. Mehr passierte nicht.

Der Fall war offiziell noch offen, aber längst vergessen. In den spätenziger Jahren zog ein neues Ehepaar in das Haus in der Ahhornstraße. Die Wände wurden neu gestrichen, der Garten umgepflügt und niemand sprach mehr über die verschwundenen Mädchen. Nur Maria Blauer blieb. Sie ging kaum noch aus dem Haus, besuchte jeden Sonntag den Friedhof, wo leere Gedenksteine für Elisabeth und Anna standen.

Sie zündete zwei Kerzen an, stellte frische Blumen hin und sprach leise, als würden ihre Töchter sie hören. Richard kam nie mit. In der Stadt flüsterte man: “Die Ehe sei zerbrochen, lange bevor die Wahrheit ans Licht kam.” Doch diese Wahrheit lag tief unter der Oberfläche des Mühlsees, still, verborgen und vergessen. Im Sommer 1980 veranstaltete die Stadt Mühlfeld eine Mahnwache am See.

Mehr als 300 Menschen kamen, trugen Kerzen und standen schweigend am Ufer. Ein Pfarrer sprach Gebete und die Wasseroberfläche glitzerte im Schein der Flammen. Maria Blauer hielt die Hände gefaltet, ihr Gesicht vom Kerzenlicht erhält. Richard stand ein Stück entfernt, den Blick gesenkt, der Kragen seines Hemdes nass vom Schweiß. Als die Glocken der Kirche elf schlugen, sagte Maria kaum hörbar: “Bitte lass sie uns zurück.

” Im folgenden Jahr kamen schon weniger Menschen und im dritten Jahr nur noch eine Hand voll. Nachbarn, alte Schulfreunde, Kommissar Maurer. Die Geschichte der Schwestern wurde zur Mahnung für Eltern, ihren Kindern zu sagen, sie sollen nicht allein zum See gehen. Im Alltag aber verschwand sie in der Vergangenheit, sowie die vergilbten Zeitungen, die man irgendwann zum Einwickeln von Obst benutzte.

Die 80er verging, die Berliner Mauer fiel, die Welt veränderte sich. Doch in Mühlfeld blieb der Schmerz eingefroren in der Erinnerung einer Handvoll Menschen. Maurer, inzwischen pensioniert, bewahrte die Fallakte in einer braunen Ledertasche auf, die er unter seinem Bett verstaute. “Man lässt so etwas nicht los”, sagte er einmal zu seiner Frau.

“Man wartet nur darauf, dass die Wahrheit irgendwann auftaucht.” Maria starb im Winter 2004. Der Tod kam still, wie ein müder Besucher, der sich setzt ohne zu sprechen. Ihr Mann Richard überlebte sie nur um ein halbes Jahr. Die Nachbarn fanden ihn eines Morgens im Sessel, die Flasche Korn noch neben ihm. Auf ihrem gemeinsamen Grabstein stand geliebte Eltern von Elisabeth und Anna.

Daneben zwei kleine Steine, namenlos leer. Das Haus in der Ahhornstraße wurde bald verkauft. Ein junges Paar aus Augsburg zog ein, renovierte alles. Neue Tapeten, neue Möbel, helles Holz, Lachen in den Räumen. Niemand erzählte ihnen von den Mädchen.

Erst als sie eines Tages auf dem Dachboden eine alte Kiste fanden, kam die Vergangenheit zurück. In der Kiste lagen Schulhefte, Fotos, ein Tagebuch mit einem zerbrochenen Schloss. Auf dem Einband stand Lissy 1978. Die neuen Besitzer wussten nicht, was sie mit diesen Dingen tun sollten, also brachten sie sie zur heimatgeschichtlichen Sammlung Mühlfeld im alten Rathaus.

Dort nahm sie der Kurator Harald Jenke entgegen, ein Mann mit grauem Bart, der schon in den Siebzigern als Schüler die Suchaktionen miterlebt hatte. Er stellte die Kiste in ein Regal, beschriftet mit Fallblau war. Niemand ahnte, daß genau diese Kiste Jahrzehnte später den Schlüssel zur Wahrheit enthalten würde, denn was damals unterging, sollte wieder auftauchen, wie alles, was der See irgendwann freigibt.

Im Frühling 2017 herrschte in Bayern eine ungewöhnliche Dürre. Wochenlang hatte es nicht geregnet und die Pegel der Seen sanken auf Rekordtiefstände. Am Mühlsee ragten Wurzeln und Steine aus dem Boden, die seit Jahrzehnten unter Wasser gelegen hatten. Eine Gruppe von Studenten der technischen Hochschule Rosenheim kam an einem Samstag, um Wasserproben für ein Umweltprojekt zu nehmen.

Unter ihnen war eine junge Frau namens Klarer Vogel, die als erste etwas im Schlamm bemerkte. Es war ein gebleichter, knochiger Gegenstand, halb im Erdreich versunken. Zuerst dachte sie an ein Stück Treibholz, doch als sie näher trat und mit dem Stock darauf zeigte, erstarrte sie. “Das ist kein Holz”, flüsterte sie.

Die Polizei sperrte das Gebiet sofort ab. Unter der Leitung von Kriminaloberkmissarin Sabine Reuter begann eine Ausgrabung, die sich bald als die bedeutendste Entdeckung in der Geschichte Mühlfels herausstellen sollte. Innerhalb weniger Stunden fanden die Ermittler zwei Skelette, sorgfältig nebeneinander begraben, beschwert mit schweren Steinen und umwickelt mit einem verrotteten Elektrokabel.

Die Luft war erfüllt von dem metallischen Geruch nasser Erde und dem Summen der Generatoren. Reuter stand am Rand der Grabung, die Hände in Latexhandschuhen und sah schweigend zu. Zwei weibliche Opfer, sagte der forensische Anthropologe der Universität München. Beide jung, zwischen 16 und 19. Todesursache. Stumpfe Gewalteinwirkung auf den Schädel.

Ein Raunen ging durch die Menge der Beamten. Jeder wußte, was das bedeutete. Nach fast vierzig Jahren war das Verschwinden der Blauwer Schwestern nicht länger ein Rätsel, sondern ein Verbrechen. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Zeitungen druckten Schlagzeilen. Mühlsee gibt sein Geheimnispreis und Fernsehteams aus München und Nürnberg reisten an.

Die älteren Einwohner standen am Absperrband, schüttelten ungläubig die Köpfe. “Ich war damals bei der Suche dabei”, sagte ein Mann mit grauen Haaren. “Wir standen genau hier, aber der See hat sie nie hergegeben.” Die sterblichen Überreste wurden in das Institut für Rechtsmedizin nach München gebracht.

In den Protokollen wurde festgehalten, weiblich, zwei Personen, Todeszeitraum geschätzt, Ende der 70er Jahre. In einer Plastiktüte befanden sich Beweisstücke, eine Armbanduhr, ein Armband mit Anhängern, eine Kette mit einem silbernen Herzanhänger. Der Schlamm hatte sie konserviert. Die Gravur war noch lesbar. EB.

Für Sabine Reuter war der Fall mehr als eine kriminalistische Herausforderung. Sie war in den Jahren in Mühlfeld aufgewachsen, hatte die Geschichten über die verschwundenen Mädchen als Kind gehört. Jetzt als erwachsene Ermittlerin stand vor dem Beweis, dass die Gerüchte von damals keine Märchen gewesen waren. Als sie in jener Nacht die Leichenhalle verließ, wehte ein kühler Wind über den trockenen See.

Sie blieb stehen, sah hinaus auf das schwarz glänzende Wasser und sagte leise: “Jetzt reden Sie endlich.” Die Untersuchung der Überreste dauerte mehrere Wochen. Im forensischen Labor der Universität München arbeiteten Experten rund um die Uhr. Die Knochen waren erstaunlich gut erhalten, da das kalte sauerstoffarme Wasser des Sees sie konserviert hatte.

Eine der Toten war etwa 18 Jahre alt gewesen, die andere vermutlich 16. Beide Schädel zeigten Frakturen, verursacht durch mindestens zwei kräftige Schläge mit einem stumpfen Gegenstand. Die Ergebnisse ließen kaum Zweifel zu. Mord. Kriminaloberkommissarin Sabine Reuter saß in ihrem Büro.

Das Fenster offen, die Luft warm vom beginnenden Sommer. Auf ihrem Schreibtisch lagen alte Zeitungsartikel, kopierte Berichte der damaligen Polizei und ein vergilbtes Foto. Zwei junge Mädchen mit offenen Lächeln. Aufgenommen auf einem Schulfest im Jahr 1978. Elisabeth und Anna Blauer murmelte sie. Endlich habe ich euch gefunden. Reuter kontaktierte den Heimatverein, wo die persönlichen Dinge der Familie aufbewahrt worden waren.

Der Kurator Harald Jenke erinnerte sich genau an die Kiste. “Ich war damals in der achten Klasse”, sagte er. “Ich weiß noch, wie das ganze Dorf gesucht hat. Niemand dachte, dass sie hier geblieben sind. Im Archiv fand Reuter die Kiste mit der Aufschrift Fallblau war. Sie öffnete sie vorsichtig.

Darin lagen alte Schulhefte, ein Poesiealbum, ein Foto, auf dem Elisabeth in einem weißen Sommerkleid lächelte und ein kleines Tagebuch mit abgegriffenem Ledereinband. Die erste Seite trug die Überschrift Januar 1978. Räuter blätterte. Die Schrift war rund, jugendlich, aber deutlich. Zwischen Beschreibungen von Schultagen und Träumen tauchte immer wieder ein Buchstabe auf.

Er er sagt, ich soll mich nicht sorgen. Er meint, bald wird alles besser. Er hat mir ein Geschenk gemacht, eine Kette mit einem Herz. Reuter spürte, wie ihr Magen sich verkrampfte. Er, der gleiche Buchstabe wie auf dem Anhänger, der am Fundort gefunden worden war. Sie markierte jede Erwähnung und las weiter. Er sagt, wir könnten fortgehen, nur wir drei. Er sagt, er kann überall arbeiten.

Ich habe Angst, was Mama denken würde. Anna ist aufgeregt. Sie will auch mit. Er sagt: “Morgen am See beginnt unser neues Leben.” Der letzte Eintrag trug das Datum 22. Juli 1978. Einen Tag vor dem Verschwinden. Reuter schlooss das Buch langsam. Draußen brummte eine Straßenbahn vorbei. Irgendwo schlug eine Turmuhr zehn mal.

In ihrem Kopf formte sich ein Gedanke, so entsetzlich, dass sie ihn zunächst nicht aussprechen wollte. Er könnte für Richard stehen. Richard Blauer, der Vater. Am nächsten Morgen ließ sie die alten Ermittlungsaken aus dem Rathausarchiv holen. Darin fand sie Notizen, die damals niemand beachtet hatte.

Hinweise auf Richards Jezorn, eine Beschwerde einer jungen Kollegin aus dem Papierwerk wegen unangemessenen Verhaltens. Kein einziger Vermerk über eine Überprüfung des Vaters als Verdächtigen. Vielleicht wollte damals niemand glauben, daß sein Vater so etwas tun konnte. Reuter schloss die Akte und flüsterte. Doch er konnte. Sabine Reuter konnte in dieser Nacht kaum schlafen.

Immer wieder las sie die Tagebuchseiten, bis die Buchstaben vor ihren Augen verschwammen. Am nächsten Morgen saß sie mit einer Tasse kaltem Kaffee im Büro, als der forensische Bericht eintraf. Das verrottete Elektrokabel, mit dem die Körper beschwert gewesen waren, enthielt winzige Spuren biologischen Materials. Trotz der Jahrzehnte im Wasser war es möglich gewesen, eine partielle DNA Sequenz zu isolieren.

Es war zu wenig für eine automatische Zuordnung, doch ausreichend, um einen Vergleich vorzunehmen. Reuter atmete tief ein. Dann brauchen wir die DNA von Richard Blauer. Sie stellte einen Antrag auf Exumierung seiner Überreste. Der Antrag stieß zunächst auf Widerstand. “Der Mann ist seit über 10 Jahren tot”, sagte der Staatsanwalt. “Sie wollen ein Grab öffnen wegen einer Theorie.

” Doch Reuter legte das Tagebuch, den forensischen Bericht und die archivierten Arbeitsunterlagen aus dem Papierwerk auf den Tisch. “Es ist mehr als eine Theorie”, sagte sie ruhig. Er war der letzte, der sie lebend gesehen hat, und er wußte, wo ihre Fahrräder standen, bevor jemand anderes es wissen konnte. Der Staatsanwalt schwieg, dann nickte er.

Zwei Wochen später wurde das Grab der Familie Blauer geöffnet. Die Knochen wurden zur Analyse ins Münchener Institut gebracht. Reuter war dabei, als der Sagdeckel geöffnet wurde, das dumpfe Geräusch, der Geruch feuchter Erde. Sie hatte viele Exumierungen erlebt, aber noch nie eine, die sich so schwer anfühlte. Während die Wissenschaftler arbeiteten, verfolgte sie eine weitere Spur.

Sie fand in den alten Personalakten des Papierwerks eine Notiz aus dem Jahr 1977. Beschwerde einer minderjährigen Aushilfskraft wegen aufdringlichen Verhaltens durch Erblau war. Keine Beweise, fall geschlossen. Reuter suchte die Frau, die die Beschwerde einst eingereicht hatte. Nach langen Recherchen fand sie sie in einem kleinen Ort bei Würzburg.

Die Frau, mittlerweile über 50, stimmte einem Telefonat zu. “Er war merkwürdig”, sagte sie. Er hat mich immer beobachtet, wollte, daß ich länger bleibe. Als ich nein sagte, wurde er wütend. Er meinte, seine Töchter seien die einzigen, die ihn wirklich verstehen würden. Ich habe damals gekündigt. Niemand wollte mir glauben.

Reuter bedankte sich und legte auf. Sie starrte minutenlang auf den Notizzettel. Jede neue Information fügte sich in ein erschütterndes Bild. Drei Tage später kam der DNA Bericht. Die Probe vom Elektrokabel stimmte mit der von Richard Blauwers Knochen überein zu 99,8%. Es gab keinen Zweifel mehr. Richard Blauer hatte seine eigenen Töchter getötet.

Reuter saß lange da, bevor sie sprach. “Er hat sie mit zum See gelockt”, sagte sie leise. Er versprach ihnen ein neues Leben und dann ihre Stimme brach ab. Niemand im Raum sagte etwas, nur der Drucker klickte, als der letzte Bericht ausgedruckt wurde. Die Pressekonferenz wurde auf einen grauen Novembermorgen gelegt.

Der Saal im Mühlfelder Rathaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Kameras klickten, Mikrofone summten und Reporter aus ganz Deutschland warteten gespannt. Kriminaloberkommissarin Sabine Reuter trat ans Redennerapult. Ihre Stimme war ruhig, doch in ihren Augen lag etwas, das zwischen Triumph und Trauer schwankte.

“Nach fast vier Jahrzehnten ist der Fall Blauer abgeschlossen”, begann sie. Neue forensische Untersuchungen haben eindeutig ergeben, dass der Täter der verstorbene Richard Blauer war, der Vater der beiden Opfer Elisabeth und Enna. Ein leises Raunen ging durch den Raum. Einige Journalisten hielten inne, andere schrieben fieberhaft.

Wir haben Beweise für sexuellen Missbrauch und häusliche Gewalt gefunden, fuhr Reuter fort. Als Elisabeth ankündigte nach München zu ziehen und ihr Studium zu beginnen, wollte sie sich offenbar von ihrem Vater lösen. Das führte zu einer Eskalation, die in dieser Tragödie endete. Sie machte eine Pause. Richard Blauer lockte seine Töchter zum See, tötete sie mit einem stumpfen Gegenstand und beschwerte ihre Körper mit Steinen, bevor er sich der Suche anschloss, als trauernder Vater, der vorgab, nichts zu wissen.

Einen Moment lang war es still, dann begann das Klicken der Kameras erneut, begleitet vom gedämpften Murmeln. Nach der Pressekonferenz blieb Reute allein im Saal zurück. Sie stützte sich auf das Pult, atmete tief durch. Sie hatte den Fall gelöst, ja, aber es fühlte sich nicht wie ein Sieg an.

Am nächsten Tag erschien in der Zeitung Süddeutsche Morgenpost die Schlagzeile. Vater töte Töchter. Wahrheit nach 40 Jahren enthüllt. Mühlfeld reagierte mit Schock. Manche wollten es nicht glauben, andere sagen, sie hätten es immer geahnt. Eine Nachbarin erzählte im Interview, er war streng, fast zu streng. Die Mädchen durften nie allein irgendwohin. Aber niemand hätte gedacht.

Die Enthüllung spaltete die Stadt. Einige warfen der Polizei von damals Vertuschung vor. Andere meinten, man dürfe die Vergangenheit endlich ruhen lassen. Sabine Reute aber wustte, daß es kein Ruhen geben konnte. Am folgenden Wochenende fand am Mühlsee eine Gedenkfeier statt. Hunderte kamen, junge Familien, alte Bewohner, ehemalige Mitschülerinnen der Schwestern.

Auf dem Wasser trieben unzählige weiße Lilien. Reuter stand am Ufer. Neben ihr der alte Harald Jenke. “Ich erinnere mich an ihre Lachen”, sagte er leise. “Ich habe sie oft auf dem Heimweg gesehen, immer zusammen, wie Schatten, die sich nie trennten.” Reuter nickte. Jetzt sind sie endlich zu Hause.

In diesem Moment wehte ein kühler Wind über den See. Die Blumen auf der Wasseroberfläche begannen sich zu drehen, als würde das Wasser selbst ein stilles Armen sprechen. Nach der Enthüllung verwandelte sich Mühlfeld in eine Stadt der gespaltenen Erinnerungen. Die älteren Bewohner erzählten, wie freundlich Richard Blauer immer gegrüßt hatte, wie er an Festtagen das Meibaum aufstellen organisiert hatte.

Andere erinnerten sich an seine jähen Wutausbrüche, an das Schweigen seiner Frau, an die starren Blicke seiner Töchter. Nun schien jedes Detail, das man einst übersehen hatte, plötzlich Sinn zu ergeben und gleichzeitig war es zu spät. Sabine Reuter erhielt unzählige Briefe, viele anonym.

Manche dankten ihr, manche verfluchten sie, weil sie alte Wunden aufgerissen habe. Doch sie ließ sich nicht beirren. Für sie ging es nicht um Schuldzuweisung, sondern um Wahrheit. Nur die Wahrheit konnte die Ruhe zurückbringen, die der See jahrzehntelang vorgetäuscht hatte. Eine Woche nach der Pressekonferenz besuchte Reuter die heimatgeschichtliche Sammlung, wo Harald Jenke ein neues Ausstellungsstück vorbereitete. In einer Vitrine lagen nun die persönlichen Gegenstände der Schwestern.

Das Tagebuch, die Kette, Fotos und ein zerbrochener Kam. Darüber hing ein schlichtes Schild. Elisabeth und Anna Blauer. Erinnern heißt verstehen. Ich habe überlegt, ob das Pietätlos ist, sagte Jenke, während er das Glas polierte. Aber vielleicht ist es nötig, dass man hinsieht, statt zu vergessen. Reuter nickte. Vergessen schützt niemanden.

Draußen fiel der erste Schnee. Der See war zugefroren, die Oberfläche glatt wie Glas. Unter der weißen Decke ruhte der Ort, an dem die Wahrheit so lange geschwiegen hatte. Im Januar traf Reute eine Einladung aus Berlin, eine Fachtagung über ungelöste Fälle. Sie sollte dort über den Fall Blauer sprechen.

Zuerst wollte sie ablehnen, doch dann dachte sie an Elisabeths Tagebuch. an die Zeilen, die Hoffnung und Angst in sich trugen. Wenn deren Worte vier Jahrzehnte überdauert hatten, durfte sie selbst nicht schweigen. Auf der Konferenz sprach sie über die Macht der Geduld, über alte Spuren, die in neuen Zeiten sprechen können und über das Versagen, das entsteht, wenn man nur das sieht, was man sehen will.

Gerechtigkeit, sagte sie, ist manchmal ein sehr langsamer Fluss, aber er findet seinen Weg. wie das Wasser des Mühlsees, das nie ruht. Der Saal war still, als sie endete. Einige Zuhörer hatten Tränen in den Augen. Nach der Veranstaltung kam eine junge Kommissaranwärterin zu ihr.

“Frau Reuter, ich möchte so arbeiten wie Sie”, sagte sie leise. “Manchmal dauert Wahrheit lange, aber sie kommt.” Reuter lächelte schwach. Ja, antwortete sie, aber sie verlangt Mut, sie zu ertragen. In dieser Nacht zurück in Mühlfeld ging sie ein letztes Mal an den See. Das Eis knackte leise, als sie näher trat.

Im fahlen Licht des Mondes konnte sie die Stelle erkennen, an der die Körper gefunden worden waren. Sie schloss die Augen und in der Stille glaubte sie zwei Stimmen zu hören. Leise, fast wie ein Atemzug. Im Frühjahr des folgenden Jahres beschloß der Stadtrat von Mühlfeld am Nordufer des Sees ein Mahnmal zu errichten. Es sollte kein prunkvolles Denkmal werden, sondern ein Ort der Stille.

Der Entwurf stammte von einer Kunststudentin aus München. Zwei schmale Metallstehlen, die sich über dem Wasser neigten, als würden sie sich berühren wollen, aber es nie ganz schaffen. Auf einer Plakette stand für Elisabeth und Anna Blauer, damit wir sehen, was wir einst nicht sehen wollten. Die Einweihung fand an einem Sonntag statt.

Die Sonne schien mild, die Bäume standen in jungem Grün und Vögel sangen über dem See, der nun friedlich und klar war, als hätte er seine Schuld abgewaschen. Sabine Reuter stand etwas abseits, den Mantel offen, die Hände in den Taschen. Neben ihr der Bürgermeister, ein Mann mit ernster Miene. “Sie haben dieser Stadt etwas gegeben, was wir verloren hatten”, sagte er. “Nicht nur Antworten, sondern Gewissen.

” Reuter nickte dankbar. schwieg aber. Sie wußte, daß Wahrheit nicht heilt. Sie macht nur sichtbar, was immer da war. Nach der Zeremonie blieb sie allein am Wasser. Die Menschen zogen langsam ab. Kinder liefen lachend den Steg entlang. Jemand spielte auf einer Gitarre ein altes Lied von Reinhard Mai.

Reuter blickte in die Tiefe des Sees, wo das Licht sich brach wie in Glas. Sie dachte an Maria, die Mutter, die jahrzehntelang auf der Veranda gewartet hatte, an Richard, der tag für Tag mit seinem Geheimnis gelebt hatte und an die beiden Mädchen, deren Leben in einem Sommer geändet hatte, der nie aufhören wollte.

In den folgenden Monaten wurde aus der Tragödie ein Beispiel, das in ganz Deutschland besprochen wurde. Der Fall Blauer wurde in Lehrbüchern für Kriminalistik erwähnt als Symbol für Geduld, Hartnäckigkeit und den Einfluss moderner Forensik. Doch für Reuter blieb es ein stiller Schmerz. Sie begann Vorträge zu halten, reiste von Hamburg bis Freiburg, sprach mit Polizeischülern und Sozialarbeitern.

“Es sind nicht die Mörder, die uns am meisten fürchten lassen”, sagte sie oft. “Es ist das Schweigen Drumherum.” Ihre Worte fanden Gehör. In Mühlfeld gründete man eine neue Einrichtung, das Beratungszentrum Liss Haus, eine Anlaufstelle für Opfer häuslicher Gewalt und sexuellen Missbrauchs. Der Name war bewusst gewählt als Erinnerung, als Mahnung.

In den Räumen hingen Fotografien der Schwestern, lachend, frei, jung. “Wir haben ihnen endlich einen Ort gegeben, an dem sie anderen helfen können,” sagte Harald Jenke, als Reuter zur Eröffnung kam. Sie nickte, während sie den schlichten Schriftzug über der Tür betrachtete. Lissys Haus, weil Wahrheit Schutz braucht.

Als sie am Abend nach Hause fuhr, färbte sich der Himmel rosa und die Sonne versank über den Hügeln. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich Mühlfeld leicht an, als hätte der See, der so lange geschwiegen hatte, endlich zu atmen begonnen. Ein Jahr nach der Einweihung des Mahnmals war der Fall Blauer erneut. Gesprächsthema. nicht wegen neuer Enthüllung, sondern wegen der Wirkung, die er auf Menschen hatte.

Schüler der Realschule schrieben Aufsätze über Mut und Schweigen. Eine Theatergruppe aus München führte ein Stück auf, das Lose auf der Geschichte beruhte. “Der See schweigt nicht”, hieß es. Einige kritisierten die Darstellung als zu drastisch, andere fanden, sie sei notwendig. Sabine Reuter sah sich die Premiere an.

Im Stück sprach eine Schauspielerin in der Rolle von Elisabeth. Wenn das Wasser uns nimmt, dann nur, weil ihr weggeschaut habt. Der Satz ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Nach der Vorstellung blieb sie noch sitzen, als die Zuschauer längst gegangen waren. Harald Jenke setzte sich zu ihr. “Manchmal denke ich, die Mädchen haben uns etwas hinterlassen”, sagte er leise.

“Nicht nur Schmerz, eine Aufgabe.” Reuter nickte. Sie wollten gesehen werden, jetzt werden sie es. Aber um welchen Preis? In den darauffolgenden Monaten wurden in Mühlfeld mehrere Initiativen gegründet. Selbsthilfegruppen, Präventionsprogramme, Unterrichtsstunden über Grenzen und Vertrauen.

Die Stadt, die einst geschwiegen hatte, begann endlich zu sprechen. Doch für Reuter blieb der See ein Ort, der sie rief. Immer wieder fuhr sie hinaus, besonders in stillen Nächten. Sie saß auf dem Steg, hörte das leise Klatschen der Wellen gegen das Holz und sah auf die Stelle hinaus, wo alles begonnen hatte. Eines Abends, im Spätsommer, als die Sonne tief über dem Wasser stand, begegnete sie einer älteren Frau, die dort Blumen niederlegte. Die Frau stellte sich als Hildegard Meier vor, die frühere Lehrerin der Schwestern.

Ich habe Sie beide unterrichtet”, sagte sie. Elisabeth wollte Lehrerin werden, wissen Sie, sie hatte das Herz dafür. Ihre Stimme bebte. “Manchmal denke ich, sie hat es doch geschafft. Nur anders.” Reuter blieb lange still. “Vielleicht haben Sie recht”, sagte sie schließlich. “Sie lehren uns alle noch etwas.

” Als sie später nach Hause ging, fiel der erste Herbstwind über die Stadt. Die Straßenlaternen spiegelten sich im Pflaster und irgendwo schlug eine Uhr elf mal. Die Jahre hatten viele Wunden nicht geheilt, aber sie hatten Mühlfeld verändert. Der Fall, der einst Scham und Angst ausgelöst hatte, war nun zu einer stillen Verpflichtung geworden.

Wenn neue Polizisten in der Stadt ausgebildet wurden, erzählte man ihnen die Geschichte der Blauer Schwestern nicht als Legende, sondern als Erinnerung daran, dass das Böse manchmal direkt im Wohnzimmer sitzt, während alle glauben, es sei draußen. Reuter wusste, dass das die schwerste Wahrheit war, doch sie wusste auch, nur wer sie aushält, kann verhindern, dass sie sich wiederholt.

Der Herbst brachte Nebel über den Mühlsee, dichte Schwaden, die frühmorgens über das Wasser krochen und die Bäume zu schämenhaften Gestalten machten. Sabine Reuter liebte diese Stunden, wenn alles still war und nur das ferne Leuten der Kirchenglocken vom Ort herüber drang.

Sie hatte in den letzten Monaten viele Einladungen bekommen, Fernsehinterviews, Podiumsdiskussionen, Zeitungsanfragen, doch sie lehnte die meisten ab. Der Fall blau war für sie kein Stoff für Schlagzeilen. Es war eine Narbe, die sie in sich trug. Stattdessen arbeitete sie an einer internen Studie über alte, ungelöste, vermissten Fälle. Sie wollte zeigen, daß moderne Forensik, verbunden mit alten Spuren, selbst nach Jahrzehnten noch Gerechtigkeit bringen kann.

Manchmal, schrieb sie in ihrem Bericht, liegt die Lösung nicht in neuen Beweisen, sondern in dem Mut, alte Beweise neu zu betrachten. Im Dezember hielt sie an der Polizeiakademie Fürstenfeldbruck einen Vortrag. Vor ihr saßen junge Anwärterinnen und Anwärter, aufmerksam, aufrecht, wissbegierig. Der Fall blau war, begann sie, ist kein Lehrbuchbeispiel für perfekte Ermittlungsarbeit.

Im Gegenteil, er zeigt, was geschieht, wenn man die falschen Fragen stellt oder gar keine. Sie erzählte vom See, von den Tagen der Suche, vom vergessenen Karton im Archiv, vom Tagebuch, das alles verändert hatte. Als sie endete, war es still im Raum. Eine junge Frau hob die Hand. Frau Reuter, glauben Sie, daß sich Wahrheit immer zeigt? Reuter lächelte schwach.

Ja, aber sie braucht manchmal 40 Jahre und jemanden, der zuhört, wenn sie endlich spricht. Nach dem Vortrag trat sie hinaus in die kalte Nacht. Schnee fiel leise, legte sich auf die Windschutzscheibe ihres Autos. Sie blieb einen Moment stehen, sah in den Himmel und dachte an Elisabeth und Anna.

Dann fuhr sie los, zurück nach Mühlfeld, zurück zum See. Es war kurz vor Mitternacht, als sie ankam. Der See war zugefroren. Nur an der Stelle nahe des Steges glitzerte ein kleiner dunkler Fleck, wo das Wasser offen geblieben war. Räuter ging bis ans Ufer, die Hände in den Manteltaschen, der Atem dampfte in der Luft. Ich habe mein Versprechen gehalten”, sagte sie leise.

“Ihr seid nicht mehr verloren.” Der Wind wehte durch die kahen Äste, das Eis knisterte leise. In der Ferne schlug eine Uhr zwölf mal. Reuter schloss die Augen und in dieser Sekunde fühlte sie Frieden. Keinen Triumph, keine Erleichterung, sondern ein stilles Einverständnis, dass manche Wahrheiten nicht enden, sondern weitergetragen werden müssen.

Der Frühling kam früh in jenem Jahr. Die Hügel um Mühlfeld blühten und am Seeufer wuchsen gelbe Narzissen. Das Mahnmal glänzte im Morgenlicht, die Metallstehlen spiegelten Sonne und Wasser. Besucher kamen, legten Blumen nieder, lasen die Inschrift. Schulklassen wurden hergebracht, Lehrer erzählten die Geschichte, nüchtern, aber mit einem Gewicht in der Stimme, das zeigte, wie tief sie noch immer nachhalte.

Sabine Reuter war inzwischen zur Leiterin der Kriminalinspektion aufgestiegen. Sie hatte neue Fälle, neue Aufgaben, doch der See blieb ihr ständiger Begleiter. Oft hielt sie auf dem Heimweg an, stellte den Motor ab und lauschte. Der Mühlsee war wieder still geworden, aber nicht leer. Es war ein anderer Friede, der über ihm lag. Kein erdrückendes Schweigen, sondern ein ruhiges Atmen.

Eines Abends fand sie im Briefkasten einen Umschlag ohne Absender. Darin lag ein vergilbtes Foto. Zwei junge Mädchen mit Fahrrädern am Ufer lachend in die Sonne. Auf der Rückseite stand in krakelig Schrift, damit sie nicht vergessen werden. Kein Name, kein Datum. Reuter hielt das Foto lange in den Händen. Vielleicht hatte es jemand aus alter Zeit aufbewahrt.

Vielleicht war es auch nur eine Geste. Doch es fühlte sich an wie ein Abschluss. Sie brachte das Bild am nächsten Tag zu Harald Jenke ins Museum. Er legte es neben das Tagebuch in die Vitrine. “Das gehört zu Ihnen”, sagte sie. “Ja”, antwortete Jenke. “Vielleicht ist das das letzte Stück.

In der Stadt war der Fall inzwischen Legende geworden, aber nicht in der Art, wie Legenden oft verklären. Es war eine Geschichte, die Menschen mahnen sollte vor dem Wegsehen, vor dem Schweigen, vor der Bequemlichkeit. Im Lissis Haus, dem Beratungszentrum, hing neue Zeichnungen an den Wänden. Kinder hatten den See gemalt, hell und blau, mit zwei weißen Vögeln, die darüber flogen. Reuter betrachtete der Bilder, darunter stand in großen Buchstaben: “Mut ist, wenn man trotzdem hinschaut.” Sie lächelte.

In diesem Satz lag alles, wofür sie gekämpft hatte. Als sie am Abend nach Hause fuhr, sah sie im Rückspiegel das Mahnmal im letzten Licht der Sonne. Die beiden Metallstehlen schimmerten wie goldene Linien, die den Himmel mit dem Wasser verbandten. Reuter wusste, dass sie bald in den Ruhestand gehen würde, aber die Geschichte der Schwestern würde bleiben.

Nicht als Tragödie, sondern als Beweis dafür, daß das Licht auch den dunkelsten See erreicht, wenn man nur lange genug wartet. Der Sommer kehrte zurück. Fast vier Jahrzehnte nach jenem Tag, an dem alles begann. Der Mühlsee lag still in der Hitze. Libellen schwirrten über der glitzernden Oberfläche und die Stadt atmete ruhiger als je zuvor. Die Narben der Vergangenheit waren geblieben, aber sie waren zu Linien geworden, die von Heilung erzählten.

Sabine Reuter saß auf einer Bank am Ufer, neben ihr eine Thermoskanne Kaffee und ein Notizbuch. Sie arbeitete an einem letzten Bericht eine Dokumentation über den Fall, aber mehr als das, eine Chronik über Mut, Geduld und den Preis der Wahrheit. Auf der ersten Seite schrieb sie: “Wahrheit stirbt nie. Sie wartet.

” Hinter ihr hörte sie Schritte. Es war Harald Jenke, älter, gebeugter, aber mit demselben stillen Blick. Sie kommen noch immer her”, sagte er und sah hinaus aufs Wasser. “Ja”, antwortete Reuter. “Ich glaube, der See hat uns alle etwas gelehrt.” “Was denn? Dass das, was man unterdrückt, nicht verschwindet.

Es sinkt nur, bis es eines Tages wieder auftaucht.” Sie schwiegen eine Weile. Dann stand Reuter auf, ging den Steg entlang bis zum Rand des Wassers. Der Himmel spiegelte sich darin, blau und markellos, als hätte er all gesehen, was unter seiner Oberfläche geschah. Doch sie wußte, das Wasser vergisst nicht. Es bewahrt alles.

Schweigend, geduldig, bis die Zeit reif ist. Sie nahm ein kleines Glasfläschchen aus der Tasche. Darin befanden sich zwei weiße Papierstreifen. Auf jedem ein Name: Elisabeth und Anna. Langsam öffnete sie den Verschluß und ließ das Fläschchen ins Wasser gleiten. Es trieb einen Moment auf der Oberfläche, drehte sich leicht, dann sank es, bis es im klaren Grün des Sees verschwand. “Ru jetzt in Frieden”, sagte sie leise.

Ein warmer Wind fuhr durch die Bäume, ließ die Zweige rascheln wie leises Flüstern. In der Ferne erklang das Leuten der Kirchenglocken. Reuter blieb noch eine Weile stehen, dann wandte sie sich um und ging den Weg zurück, Schritt für Schritt, während hinter ihr das Licht des späten Nachmittags über den See fiel.

Auf der Höhe des Mahnmals drehte sie sich noch einmal um. Zwei Kinder standen am Ufer, warfen Steine ins Wasser und lachten. Der Klang ihres Lachens halte über die Oberfläche, hell und frei, so als hätte der See beschlossen, es diesmal zu behalten. Sabine Reuter lächelte, dann ging sie weiter. Langsam, aber leicht. Der Fall war beendet, die Wahrheit erzählt.

Doch in Mühlfeld würde man sich erinnern an zwei Schwestern, an eine Stadt, an einen Sommer. der nie verging und an das Wasser, das endlich gesprochen hatte.