In diesem Moment wehte ein kühler Wind über den See. Die Blumen auf der Wasseroberfläche begannen sich zu drehen, als würde das Wasser selbst ein stilles Armen sprechen. Nach der Enthüllung verwandelte sich Mühlfeld in eine Stadt der gespaltenen Erinnerungen. Die älteren Bewohner erzählten, wie freundlich Richard Blauer immer gegrüßt hatte, wie er an Festtagen das Meibaum aufstellen organisiert hatte.

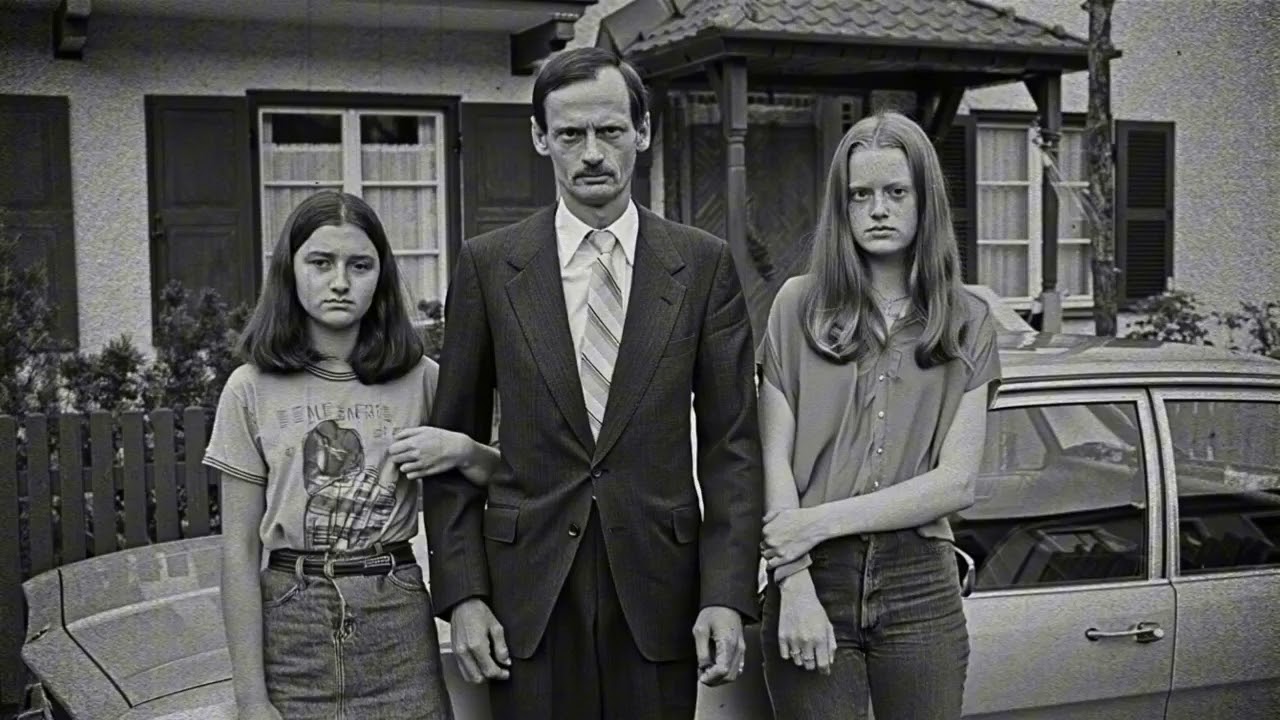

Andere erinnerten sich an seine jähen Wutausbrüche, an das Schweigen seiner Frau, an die starren Blicke seiner Töchter. Nun schien jedes Detail, das man einst übersehen hatte, plötzlich Sinn zu ergeben und gleichzeitig war es zu spät. Sabine Reuter erhielt unzählige Briefe, viele anonym.

Manche dankten ihr, manche verfluchten sie, weil sie alte Wunden aufgerissen habe. Doch sie ließ sich nicht beirren. Für sie ging es nicht um Schuldzuweisung, sondern um Wahrheit. Nur die Wahrheit konnte die Ruhe zurückbringen, die der See jahrzehntelang vorgetäuscht hatte. Eine Woche nach der Pressekonferenz besuchte Reuter die heimatgeschichtliche Sammlung, wo Harald Jenke ein neues Ausstellungsstück vorbereitete. In einer Vitrine lagen nun die persönlichen Gegenstände der Schwestern.

Das Tagebuch, die Kette, Fotos und ein zerbrochener Kam. Darüber hing ein schlichtes Schild. Elisabeth und Anna Blauer. Erinnern heißt verstehen. Ich habe überlegt, ob das Pietätlos ist, sagte Jenke, während er das Glas polierte. Aber vielleicht ist es nötig, dass man hinsieht, statt zu vergessen. Reuter nickte. Vergessen schützt niemanden.

Draußen fiel der erste Schnee. Der See war zugefroren, die Oberfläche glatt wie Glas. Unter der weißen Decke ruhte der Ort, an dem die Wahrheit so lange geschwiegen hatte. Im Januar traf Reute eine Einladung aus Berlin, eine Fachtagung über ungelöste Fälle. Sie sollte dort über den Fall Blauer sprechen.

Zuerst wollte sie ablehnen, doch dann dachte sie an Elisabeths Tagebuch. an die Zeilen, die Hoffnung und Angst in sich trugen. Wenn deren Worte vier Jahrzehnte überdauert hatten, durfte sie selbst nicht schweigen. Auf der Konferenz sprach sie über die Macht der Geduld, über alte Spuren, die in neuen Zeiten sprechen können und über das Versagen, das entsteht, wenn man nur das sieht, was man sehen will.

Gerechtigkeit, sagte sie, ist manchmal ein sehr langsamer Fluss, aber er findet seinen Weg. wie das Wasser des Mühlsees, das nie ruht. Der Saal war still, als sie endete. Einige Zuhörer hatten Tränen in den Augen. Nach der Veranstaltung kam eine junge Kommissaranwärterin zu ihr.

“Frau Reuter, ich möchte so arbeiten wie Sie”, sagte sie leise. “Manchmal dauert Wahrheit lange, aber sie kommt.” Reuter lächelte schwach. Ja, antwortete sie, aber sie verlangt Mut, sie zu ertragen. In dieser Nacht zurück in Mühlfeld ging sie ein letztes Mal an den See. Das Eis knackte leise, als sie näher trat.

Im fahlen Licht des Mondes konnte sie die Stelle erkennen, an der die Körper gefunden worden waren. Sie schloss die Augen und in der Stille glaubte sie zwei Stimmen zu hören. Leise, fast wie ein Atemzug. Im Frühjahr des folgenden Jahres beschloß der Stadtrat von Mühlfeld am Nordufer des Sees ein Mahnmal zu errichten. Es sollte kein prunkvolles Denkmal werden, sondern ein Ort der Stille.

Der Entwurf stammte von einer Kunststudentin aus München. Zwei schmale Metallstehlen, die sich über dem Wasser neigten, als würden sie sich berühren wollen, aber es nie ganz schaffen. Auf einer Plakette stand für Elisabeth und Anna Blauer, damit wir sehen, was wir einst nicht sehen wollten. Die Einweihung fand an einem Sonntag statt.

Die Sonne schien mild, die Bäume standen in jungem Grün und Vögel sangen über dem See, der nun friedlich und klar war, als hätte er seine Schuld abgewaschen. Sabine Reuter stand etwas abseits, den Mantel offen, die Hände in den Taschen. Neben ihr der Bürgermeister, ein Mann mit ernster Miene. “Sie haben dieser Stadt etwas gegeben, was wir verloren hatten”, sagte er. “Nicht nur Antworten, sondern Gewissen.

” Reuter nickte dankbar. schwieg aber. Sie wußte, daß Wahrheit nicht heilt. Sie macht nur sichtbar, was immer da war. Nach der Zeremonie blieb sie allein am Wasser. Die Menschen zogen langsam ab. Kinder liefen lachend den Steg entlang. Jemand spielte auf einer Gitarre ein altes Lied von Reinhard Mai.

Reuter blickte in die Tiefe des Sees, wo das Licht sich brach wie in Glas. Sie dachte an Maria, die Mutter, die jahrzehntelang auf der Veranda gewartet hatte, an Richard, der tag für Tag mit seinem Geheimnis gelebt hatte und an die beiden Mädchen, deren Leben in einem Sommer geändet hatte, der nie aufhören wollte.

In den folgenden Monaten wurde aus der Tragödie ein Beispiel, das in ganz Deutschland besprochen wurde. Der Fall Blauer wurde in Lehrbüchern für Kriminalistik erwähnt als Symbol für Geduld, Hartnäckigkeit und den Einfluss moderner Forensik. Doch für Reuter blieb es ein stiller Schmerz. Sie begann Vorträge zu halten, reiste von Hamburg bis Freiburg, sprach mit Polizeischülern und Sozialarbeitern.

“Es sind nicht die Mörder, die uns am meisten fürchten lassen”, sagte sie oft. “Es ist das Schweigen Drumherum.” Ihre Worte fanden Gehör. In Mühlfeld gründete man eine neue Einrichtung, das Beratungszentrum Liss Haus, eine Anlaufstelle für Opfer häuslicher Gewalt und sexuellen Missbrauchs. Der Name war bewusst gewählt als Erinnerung, als Mahnung.

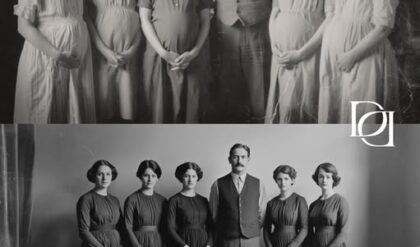

In den Räumen hingen Fotografien der Schwestern, lachend, frei, jung. “Wir haben ihnen endlich einen Ort gegeben, an dem sie anderen helfen können,” sagte Harald Jenke, als Reuter zur Eröffnung kam. Sie nickte, während sie den schlichten Schriftzug über der Tür betrachtete. Lissys Haus, weil Wahrheit Schutz braucht.

Als sie am Abend nach Hause fuhr, färbte sich der Himmel rosa und die Sonne versank über den Hügeln. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich Mühlfeld leicht an, als hätte der See, der so lange geschwiegen hatte, endlich zu atmen begonnen. Ein Jahr nach der Einweihung des Mahnmals war der Fall Blauer erneut. Gesprächsthema. nicht wegen neuer Enthüllung, sondern wegen der Wirkung, die er auf Menschen hatte.

Schüler der Realschule schrieben Aufsätze über Mut und Schweigen. Eine Theatergruppe aus München führte ein Stück auf, das Lose auf der Geschichte beruhte. “Der See schweigt nicht”, hieß es. Einige kritisierten die Darstellung als zu drastisch, andere fanden, sie sei notwendig. Sabine Reuter sah sich die Premiere an.

Im Stück sprach eine Schauspielerin in der Rolle von Elisabeth. Wenn das Wasser uns nimmt, dann nur, weil ihr weggeschaut habt. Der Satz ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Nach der Vorstellung blieb sie noch sitzen, als die Zuschauer längst gegangen waren. Harald Jenke setzte sich zu ihr. “Manchmal denke ich, die Mädchen haben uns etwas hinterlassen”, sagte er leise.

“Nicht nur Schmerz, eine Aufgabe.” Reuter nickte. Sie wollten gesehen werden, jetzt werden sie es. Aber um welchen Preis? In den darauffolgenden Monaten wurden in Mühlfeld mehrere Initiativen gegründet. Selbsthilfegruppen, Präventionsprogramme, Unterrichtsstunden über Grenzen und Vertrauen.

Die Stadt, die einst geschwiegen hatte, begann endlich zu sprechen. Doch für Reuter blieb der See ein Ort, der sie rief. Immer wieder fuhr sie hinaus, besonders in stillen Nächten. Sie saß auf dem Steg, hörte das leise Klatschen der Wellen gegen das Holz und sah auf die Stelle hinaus, wo alles begonnen hatte. Eines Abends, im Spätsommer, als die Sonne tief über dem Wasser stand, begegnete sie einer älteren Frau, die dort Blumen niederlegte. Die Frau stellte sich als Hildegard Meier vor, die frühere Lehrerin der Schwestern.

Ich habe Sie beide unterrichtet”, sagte sie. Elisabeth wollte Lehrerin werden, wissen Sie, sie hatte das Herz dafür. Ihre Stimme bebte. “Manchmal denke ich, sie hat es doch geschafft. Nur anders.” Reuter blieb lange still. “Vielleicht haben Sie recht”, sagte sie schließlich. “Sie lehren uns alle noch etwas.

” Als sie später nach Hause ging, fiel der erste Herbstwind über die Stadt. Die Straßenlaternen spiegelten sich im Pflaster und irgendwo schlug eine Uhr elf mal. Die Jahre hatten viele Wunden nicht geheilt, aber sie hatten Mühlfeld verändert. Der Fall, der einst Scham und Angst ausgelöst hatte, war nun zu einer stillen Verpflichtung geworden.

Wenn neue Polizisten in der Stadt ausgebildet wurden, erzählte man ihnen die Geschichte der Blauer Schwestern nicht als Legende, sondern als Erinnerung daran, dass das Böse manchmal direkt im Wohnzimmer sitzt, während alle glauben, es sei draußen. Reuter wusste, dass das die schwerste Wahrheit war, doch sie wusste auch, nur wer sie aushält, kann verhindern, dass sie sich wiederholt.

Der Herbst brachte Nebel über den Mühlsee, dichte Schwaden, die frühmorgens über das Wasser krochen und die Bäume zu schämenhaften Gestalten machten. Sabine Reuter liebte diese Stunden, wenn alles still war und nur das ferne Leuten der Kirchenglocken vom Ort herüber drang.

Sie hatte in den letzten Monaten viele Einladungen bekommen, Fernsehinterviews, Podiumsdiskussionen, Zeitungsanfragen, doch sie lehnte die meisten ab. Der Fall blau war für sie kein Stoff für Schlagzeilen. Es war eine Narbe, die sie in sich trug. Stattdessen arbeitete sie an einer internen Studie über alte, ungelöste, vermissten Fälle. Sie wollte zeigen, daß moderne Forensik, verbunden mit alten Spuren, selbst nach Jahrzehnten noch Gerechtigkeit bringen kann.

Manchmal, schrieb sie in ihrem Bericht, liegt die Lösung nicht in neuen Beweisen, sondern in dem Mut, alte Beweise neu zu betrachten. Im Dezember hielt sie an der Polizeiakademie Fürstenfeldbruck einen Vortrag. Vor ihr saßen junge Anwärterinnen und Anwärter, aufmerksam, aufrecht, wissbegierig. Der Fall blau war, begann sie, ist kein Lehrbuchbeispiel für perfekte Ermittlungsarbeit.

Im Gegenteil, er zeigt, was geschieht, wenn man die falschen Fragen stellt oder gar keine. Sie erzählte vom See, von den Tagen der Suche, vom vergessenen Karton im Archiv, vom Tagebuch, das alles verändert hatte. Als sie endete, war es still im Raum. Eine junge Frau hob die Hand. Frau Reuter, glauben Sie, daß sich Wahrheit immer zeigt? Reuter lächelte schwach.

Ja, aber sie braucht manchmal 40 Jahre und jemanden, der zuhört, wenn sie endlich spricht. Nach dem Vortrag trat sie hinaus in die kalte Nacht. Schnee fiel leise, legte sich auf die Windschutzscheibe ihres Autos. Sie blieb einen Moment stehen, sah in den Himmel und dachte an Elisabeth und Anna.

Dann fuhr sie los, zurück nach Mühlfeld, zurück zum See. Es war kurz vor Mitternacht, als sie ankam. Der See war zugefroren. Nur an der Stelle nahe des Steges glitzerte ein kleiner dunkler Fleck, wo das Wasser offen geblieben war. Räuter ging bis ans Ufer, die Hände in den Manteltaschen, der Atem dampfte in der Luft. Ich habe mein Versprechen gehalten”, sagte sie leise.

“Ihr seid nicht mehr verloren.” Der Wind wehte durch die kahen Äste, das Eis knisterte leise. In der Ferne schlug eine Uhr zwölf mal. Reuter schloss die Augen und in dieser Sekunde fühlte sie Frieden. Keinen Triumph, keine Erleichterung, sondern ein stilles Einverständnis, dass manche Wahrheiten nicht enden, sondern weitergetragen werden müssen.

Der Frühling kam früh in jenem Jahr. Die Hügel um Mühlfeld blühten und am Seeufer wuchsen gelbe Narzissen. Das Mahnmal glänzte im Morgenlicht, die Metallstehlen spiegelten Sonne und Wasser. Besucher kamen, legten Blumen nieder, lasen die Inschrift. Schulklassen wurden hergebracht, Lehrer erzählten die Geschichte, nüchtern, aber mit einem Gewicht in der Stimme, das zeigte, wie tief sie noch immer nachhalte.

Sabine Reuter war inzwischen zur Leiterin der Kriminalinspektion aufgestiegen. Sie hatte neue Fälle, neue Aufgaben, doch der See blieb ihr ständiger Begleiter. Oft hielt sie auf dem Heimweg an, stellte den Motor ab und lauschte. Der Mühlsee war wieder still geworden, aber nicht leer. Es war ein anderer Friede, der über ihm lag. Kein erdrückendes Schweigen, sondern ein ruhiges Atmen.

Eines Abends fand sie im Briefkasten einen Umschlag ohne Absender. Darin lag ein vergilbtes Foto. Zwei junge Mädchen mit Fahrrädern am Ufer lachend in die Sonne. Auf der Rückseite stand in krakelig Schrift, damit sie nicht vergessen werden. Kein Name, kein Datum. Reuter hielt das Foto lange in den Händen. Vielleicht hatte es jemand aus alter Zeit aufbewahrt.

Vielleicht war es auch nur eine Geste. Doch es fühlte sich an wie ein Abschluss. Sie brachte das Bild am nächsten Tag zu Harald Jenke ins Museum. Er legte es neben das Tagebuch in die Vitrine. “Das gehört zu Ihnen”, sagte sie. “Ja”, antwortete Jenke. “Vielleicht ist das das letzte Stück.

In der Stadt war der Fall inzwischen Legende geworden, aber nicht in der Art, wie Legenden oft verklären. Es war eine Geschichte, die Menschen mahnen sollte vor dem Wegsehen, vor dem Schweigen, vor der Bequemlichkeit. Im Lissis Haus, dem Beratungszentrum, hing neue Zeichnungen an den Wänden. Kinder hatten den See gemalt, hell und blau, mit zwei weißen Vögeln, die darüber flogen. Reuter betrachtete der Bilder, darunter stand in großen Buchstaben: “Mut ist, wenn man trotzdem hinschaut.” Sie lächelte.