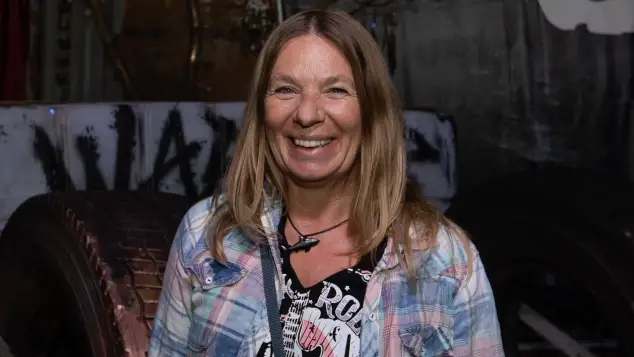

Es sind nur drei Worte, doch sie wirken wie ein Beben: „Ich liebe ihn.“ Zum ersten Mal spricht Manuela Reimann – sonst kontrolliert, strukturiert, selten privat – offen über ein Kapitel, das sie jahrzehntelang geschützt hat. In einem Interview, das zunächst routiniert beginnt, stockt ihr die Stimme, Tränen steigen auf, und sie sagt, was sie so lange für sich behielt: Die größte Liebe ihres Lebens war ihre erste. Das Bekenntnis überrascht Millionen, die Manuela vor allem als pragmatische Partnerin von Konny Reimann kennen – als Herz, Kopf und ruhenden Pol der bekanntesten Auswandererfamilie im deutschen Fernsehen.

Wurzeln zwischen Bodenständigkeit und Aufbruch

Geboren in Bruchsal, aufgewachsen später im hessischen Münster, steht Manuela früh mit beiden Beinen im Leben. Kreativität und Handwerk sind ihr Fundament: In Hamburg, der Stadt der weiten Horizonte, lernt sie das Schneiderhandwerk – Präzision, Geduld, Disziplin. Was damals nach solidem Berufsweg klingt, wird Jahre später zu einem Werkzeug der Selbstbehauptung: Mode, Stoffe, Funktionalität – und der Mut, aus Können ein eigenes Projekt zu machen.

Frühe Verantwortung, frühe Verletzlichkeit

1988 heiratet Manuela in Deutschland einen US-Soldaten, nimmt den Namen Bradley an. Es ist der Beginn eines erwachsenen Lebens im Eiltempo: zwei Kinder, Janina und Jason, werden zum Mittelpunkt. Doch die Ehe zerbricht 1995. Zurück bleibt eine alleinerziehende Mutter – ohne Netz, ohne Glamour, mit Pflichtgefühl und jenem nüchternen Optimismus, der ihr späteren Erfolg möglich macht. Krisen definieren sie nicht, sie definieren, was ihr wichtig ist.

Neuer Anfang aus eigener Kraft

2002 folgt die Konsequenz: Selbstständigkeit. Manuela gründet einen Onlineshop für Kinderkleidung – praktisch, persönlich, mit einem Hauch Verspieltheit. Es ist mehr als Geschäft, es ist Haltung: Wer keinen bequemen Weg vorfindet, baut ihn. Jede Kollektion trägt ihre Handschrift – robust, alltagstauglich, liebevoll gedacht. Die Unternehmerin, Organisatorin, Macherin tritt aus dem Schatten der Rollen „Mutter“ und „Ehefrau“ hervor und wird zum eigenen Fixpunkt.

Die große Entscheidung: Auswanderung und zweite Ehe

Mit Konny beginnt 2003 in Las Vegas ein gemeinsamer Weg, der nicht auf Zufall, sondern auf Überzeugung beruht. Die Green-Card-Lotterie öffnet Türen; 2004 packt die Familie Koffer und Träume und zieht in die USA, zuerst nach Gainesville, Texas. Statt Komfort: Improvisation. Statt Fernweh: Fundamentarbeit. Konny baut, renoviert, entdeckt Möglichkeiten; Manuela hält Prozesse zusammen, organisiert, rechnet, priorisiert. Der Blick wandert weiter – nach Hawaii, zu Meer, Wärme, Risiko und dem Versprechen eines Zuhauses, das so frei ist wie ihre Pläne.

Hawaii: Arbeit, Rhythmus, Identität

Auf der Insel entsteht mehr als ein Wohnort. Ein Gästehaus für Urlauber und Fans, eine mobil gedachte Boutique in einem umgebauten US-Schulbus, handgefertigte Kinderkollektionen – Unternehmergeist als Lebensweise. 2020 zieht die Familie in das eigene Haus am Meer: ein Symbol für Ausdauer, für gemeinsame Entscheidungen und für die Fähigkeit, Visionen gegen Widerstände in Wirklichkeit zu überführen.

Vom Fernsehbeitrag zur Langzeit-Erzählung

Die mediale Geschichte beginnt 2004 bei „Extra“ (RTL), führt zu „Goodbye Deutschland“ (VOX) und mündet 2013 in „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“ (RTLZWEI). 16 Staffeln lang, bis 2021, verfolgt das Publikum Hausbau, Umzüge, Projekte, Krisen – und vor allem die Dynamik eines Paares, das unterschiedlicher nicht sein könnte: Konny, die unerschöpfliche Energie; Manuela, die ruhige Pragmatikerin, die Pläne in Abläufe übersetzt. Seit Januar 2022 setzt Kabel Eins die Erzählung als „Willkommen bei den Reimanns“ fort. Was bleibt, ist das Vertrauen des Publikums: Authentizität schlägt Inszenierung.

Das Geständnis: intimer als jede TV-Szene

Und doch ist der jüngste Moment größer als jede Sendeminute. Auf eine schlichte Frage nach der Vergangenheit bricht Manuela die Mauer der Diskretion. „Ich habe ihn geliebt“, sagt sie über ihren ersten Ehemann – nicht als provokante Pointe, sondern als späte Wahrheit. Es ist nicht der Versuch, Geschichte umzuschreiben, sondern sie vollständig zu erzählen: Eine junge Frau, die kompromisslos liebt; eine Mutter, die in der Trennung Halt für zwei Kinder schafft; eine Unternehmerin, die auf Trümmern baut, was trägt. „Janina und Jason sind der Beweis, dass diese Liebe echt war“, erklärt sie. Der Satz erdet das Pathos, macht das Private nachvollziehbar.

Reaktionen und Resonanz

In den sozialen Medien überschlagen sich Kommentare: Bewunderung für Ehrlichkeit, Fragen nach Konnys Sicht, Respekt für den Mut, Verletzlichkeit sichtbar zu machen. Wer Manuela kennt, weiß: Hier spricht niemand leichtfertig. Die Offenheit ist kein Affekt, sondern Ergebnis innerer Arbeit. Sie zeigt, dass Liebe in einem Leben mehrere Gesichter haben kann – ohne dass die Gegenwart abgewertet wird. Es ist kein Widerspruch, Konny zu lieben und zugleich zu sagen: Die erste Liebe hat mich geprägt. Es ist ein erwachsener Blick auf Biografie.

Menschlichkeit statt Mythos

Gerade in einer Realität, in der Authentizität oft zur Pose wird, leuchtet Manuelas Moment, weil er unspektakulär echt ist. Er erinnert daran, dass Stärke nicht Abwesenheit von Schwäche bedeutet, sondern die Fähigkeit, mit ihr zu leben. Dass Worte wie „Ich liebe ihn“ Jahrzehnte später noch Bedeutung tragen können – als Anerkennung dessen, was war, und als Grundlage dessen, was ist.

Was bleibt – und was weitergeht

Die Geschichte der Reimanns lebt weiter: auf Hawaii, in Projekten, Ideen, Plänen. Doch dieses Bekenntnis verschiebt den Fokus. Es ergänzt das Bild der Unternehmerin und TV-Persönlichkeit um die Kontur einer Frau, die die Grautöne ihres Lebens annimmt. Wer ihren Weg von Bruchsal bis an den Pazifik verfolgt hat, erkennt: Der rote Faden ist kein makelloser Strich, sondern ein fester Zopf aus Pflicht, Mut, Neuanfang – und Liebe in ihren unterschiedlichen Formen.

Fazit

Manuela Reimanns Satz ist kein Finale, sondern ein Komma. Er macht eine Biografie runder, nicht rissiger. Er erzählt von Verantwortung und Freiheit, von Trennung und Treue, von Vergangenheit, die nicht fesselt, sondern trägt. In einer Öffentlichkeit, die laut ist, setzt dieses leise Geständnis den stärkeren Akzent. Es sagt: Man darf das eigene Leben komplex erzählen – und dadurch wahrhaftig.